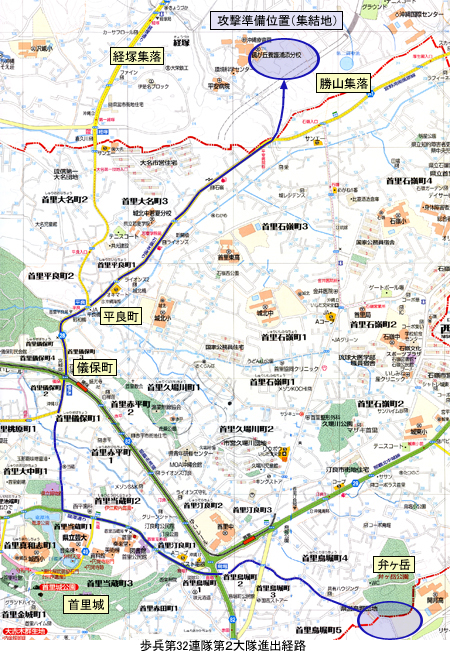

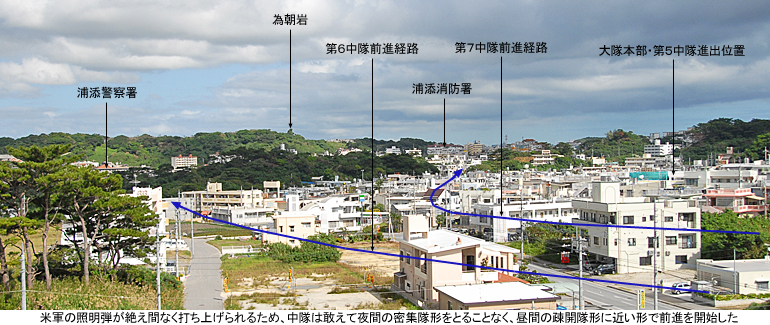

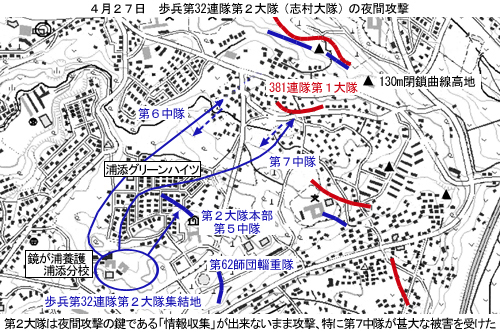

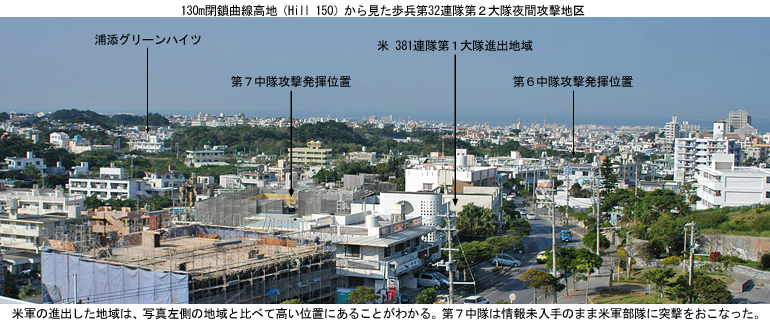

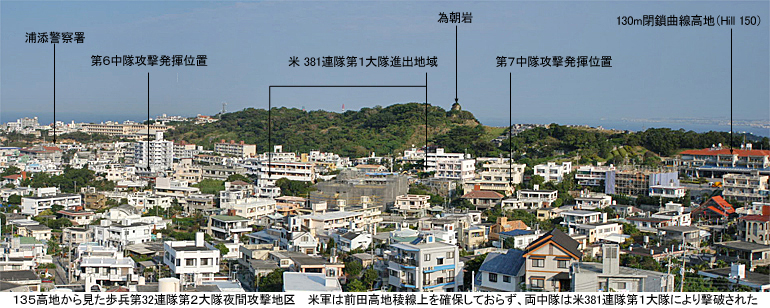

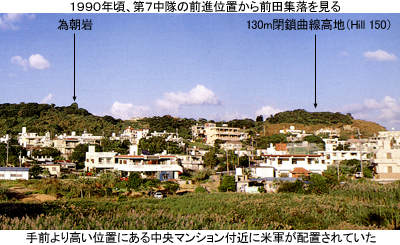

歩兵第32連隊第2大隊 「前田高地への進出」 沖縄第32軍は、開戦以来米軍と戦火を交え損害の著しい第62師団の戦線を縮小し、その担任区域を前田高地以西とし、新たに島尻地区に配備していた第24師団を幸地以東に転進配備させることに決した。4月25日、第24師団各隷下部隊は示された地域へ転進を開始、歩兵第32連隊主力は首里南東側地区に集結し、事後の戦闘を準備するよう命じられた。 沖縄第32軍は、開戦以来米軍と戦火を交え損害の著しい第62師団の戦線を縮小し、その担任区域を前田高地以西とし、新たに島尻地区に配備していた第24師団を幸地以東に転進配備させることに決した。4月25日、第24師団各隷下部隊は示された地域へ転進を開始、歩兵第32連隊主力は首里南東側地区に集結し、事後の戦闘を準備するよう命じられた。この頃首里への接近経路の絶対的障害を形成しており沖縄戦の勝敗の鍵となる前田高地に米軍が侵入しその保持が困難な状況に陥っていた。沖縄第32軍はこの戦況を憂慮し断固した処置を持って前田高地の確保を企図、第62師団に対し「諸隊を急派し前田地区に侵入中の敵を徹底的に撃攘しべき」とし、第24師団に対しては「軍は前田付近を突破侵入せる敵を粉砕せんとす。第24師団は主力を速やかに首里北東地区に推進し、その作戦境地にかかわらず第62師団の戦闘に協力すべし」との要旨命令を下した。 第24師団は歩兵第32連隊に対し「第62師団の独立歩兵第12大隊(賀谷中佐)を救出」すべき命令を下達、これを受けて歩兵第32連隊は第2大隊に対し「27日夜襲をもって為朝岩付近の敵を撃破し同高地を確保すると共に独立歩兵第12大隊(賀谷大隊)を救出すべし」との命令を与えた。 歩兵第32連隊第2大隊 大隊長 志村常雄 大尉(24歳) 第5中隊 大場中尉(42歳) 第6中隊 菊池中尉(大隊長が隊付見習士官の時の中隊付准尉) 第7中隊 大田中尉 第2機関銃中隊 和田中尉 第2大隊砲小隊 日原中尉 配属部隊 速射砲中隊主力、独立機関銃第3大隊第2中隊 4月27日〜29日の前田高地への進出概要・・・【歩兵第32連隊本部作戦主任 高島勇之助大尉の手記】 4月27日夕刻、弁ヶ岳南側において上記命令を受領した志村大隊は、敵情不明・地理不案内のまま将校斥候4組を逐次派遣、大隊主力は弁ヶ岳付近を出発した。 夜間攻撃成功の要訣は「周到なる攻撃準備、敵情を明らかにし敵射撃源を制圧、支援火器の配置、地形の認識」にある。このため少なくとも3日の準備期間が必要(敵の制空権下ではそれ以上の日数)であり、連隊本部としても無謀な攻撃命令と承知の上での下達であった。首里北端から宜野湾街道沿いに北東進し前田南側地区に到着したが、先遣した将校斥候とは全く連絡が取れず、やむを得ず強襲を覚悟しての攻撃となった。 4月28日午前1時頃、第6中隊を左第一線、第7中隊を右第一線とし、第2機関銃中隊、大隊砲小隊、速射砲中隊を必要に応じ援護射撃をなし得るよう部署(第5中隊は大隊予備)して攻撃を開始した。右第一線の第7中隊は為朝岩高地ひとつ手前の稜線を目標高地と誤認突入し、たちまちにして敵の弾幕に包まれ、中隊長戦死、小隊長以下多数の死傷者を出して攻撃頓挫、左第一線の第6中隊もまた迫撃砲、機関銃の集中砲火を受けて攻撃は頓挫した。これを見た志村大隊長は、両中隊に攻撃を中止して後退、所在壕を利用し陣地占領を命じた。午前7時、敵戦車が大隊主力の側背に攻撃を加えてきた。戦車は特に墓穴を見つけては一発一発戦車砲で直撃弾を浴びせた。大隊長も墓穴にいたが、その両側2カ所の墓穴は戦車砲の直撃弾を浴び全員戦死した。終日混戦となったが、肉迫攻撃などで対応してかろうじて現在地を保持することができた。 志村大隊長は夕刻になってようやく部隊を掌握したが、第一線中隊は何れも3分の1以上の損害を出し、特に第7中隊は核心である大田中隊長を失い士気阻喪し、以後は中隊としての戦力発揮が出来なかった。夜には「連隊主力をもって4月28日夜、第3大隊(満尾大隊)を右第一線とし前田高地の敵を撃滅し同地を確保する。第2大隊(志村大隊)は現在地において左第一線となり前任務を続行すべき」との連隊命令を受領した。 志村大隊長は昼間綿密な偵察を行い、敵弾幕の間隙を調査するなどして、大隊砲・速射砲を仲間学校台に配置掩護させ、夜に入るや第6中隊遠藤小隊に機関銃小隊を配属して為朝岩高地の夜襲攻撃を命じた。大隊主力は斥候を先頭に数組の排撃班を準備して、二列縦隊となって前進し、天明頃目標高地に到着した。途中機関銃、迫撃砲の射撃を受けたが損害は極めて少なかった。一方遠藤小隊も為朝岩高地を占領した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ * 注意 下記文中、青色で記述した文章は、志村大隊長の手記や回想を表し、黒で記述した文章は志村大隊長以外の将兵の回想等とした。 前田高地への進出(志村大隊長の手記による) 1 弁ヶ岳南側から攻撃準備位置まで  弁ヶ岳で一息ついた頃、連隊本部から電話命令である。「第2大隊は、本夜前田北側高地の敵を撃破し、同高地を占領確保せよ」 であった。 しかも敵情、友軍の状況は不明とのことである。 この状態で今夜夜間攻撃とは・・・・、私は正直言って何と無茶な命令だろうと思った。 沖縄戦では、第一線にある部隊が、その相対している敵の状況を的確に掴むことすら至難のことであった。 そして数十メートルしか離れていない隣接友軍との連絡も、上級司令部との連絡も出来ないのが実相であった。 弁ヶ岳で一息ついた頃、連隊本部から電話命令である。「第2大隊は、本夜前田北側高地の敵を撃破し、同高地を占領確保せよ」 であった。 しかも敵情、友軍の状況は不明とのことである。 この状態で今夜夜間攻撃とは・・・・、私は正直言って何と無茶な命令だろうと思った。 沖縄戦では、第一線にある部隊が、その相対している敵の状況を的確に掴むことすら至難のことであった。 そして数十メートルしか離れていない隣接友軍との連絡も、上級司令部との連絡も出来ないのが実相であった。その後連隊本部を通じ、手段を尽くして状況把握に努めたが、「敵の戦車は26日朝以来、前田高地南側に行動している。 また前田高地には第62師団の一部が残存しているはずだが、その状況は不明である」 という程度しかわからなかった。 やむなく行動困難を承知の上で、将校斥候4組を薄暮前に派遣して、敵情地形の偵察を命じ、大隊主力は薄暮と共に前進を開始して、途中で斥候を掌握しつつ逐次攻撃計画を確定することにした。 大隊は弁ヶ岳南側から首里東側(首里教会前通過、首里郵便局右折、坂を下り儀保町)を通り、平良町から約1km宜野湾街道を北東進した後、西側凸地に入り、爾後路外を前進して、予定した攻撃準備位置である経塚東南側の凹地に集結した。 途中点々と第62師団の兵が見られたが、所属部隊も入り乱れて、部隊の配置状況もさっぱりわからない。 先に派遣した斥候が帰来したが、やはり敵情に関し、これという収穫は皆無であった。やむなく攻撃目標は地形目標たる前田高地とし、これを二分して、為朝岩含まず左を第6中隊、為朝岩以東をを第7中隊の攻撃目標とした。 第5中隊は予備隊として控置し、機関銃中隊、大隊砲小隊、速射砲小隊は必要に応じ援護射撃ができるよう陣地を占領させることにした。 午後11時、各隊長を集めて命令を下達し、その後、各隊の準備完了を確認して、第一線両中隊には午前1時、攻撃前進開始を命じたのである。     第2大隊所属 外間征四郎氏の手記  攻撃準備位置への出発に際し、認識票が回収された。階級章もむしり取った。 攻撃準備位置への出発に際し、認識票が回収された。階級章もむしり取った。大隊主力の先頭には白襷をかけた志村大隊長が立ち、先導兵として外間二等兵が指名された。首里に入ってゆくと街は砲爆撃の猛襲を浴びたらしく、一面焼けただれていた。当蔵の教会前や郵便局前の道路は血の海で、歩く度に軍靴が滑った。 当蔵町から坂を下りて儀保町に出、宜野湾街道を進み、約1kmほど進んで左に折れ、小さな丘陵を登って凹地へ降りると墓や田んぼが広がっていた。 経塚南東で攻撃準備をすることになった。 その夜に限って宜野湾街道への艦砲射撃はまばらであった。 2 攻撃準備位置から夜間突撃へ 夜空には断続的に敵の照明弾が打ち上げられ、そのたびにあたりは真昼のように明るく照らし出された。そのなかを第一線突入部隊である第6・第7中隊が前田高地を目指し黙々粛然と隠密前進を続けて行く。隊形は普通の夜襲よりは、むしろ昼間攻撃に近い半疎開隊形であった。やがて攻撃部隊の黒い影は、視界から姿を消してしまった。若武者の大田中隊長、沈着周密な老練の菊地中隊長の面影が、いつまでも目に浮かんで離れない。   やがて時間も過ぎて、突入予定時刻が刻々と近づいてきた。3時頃だっただろうか、突然前田付近と思われるあたりに、猛烈な迫撃砲の集中射撃が始まった。それは今までの射撃とは規模も様相も桁違いの凄まじさであり、全く切れ目がないのではないかと思われるほど、連続して繰り替えされた。一瞬、不吉は予感が走る。 ややあって、今度は機関銃の連射が始まった。これまた未だかつてない熾烈さである。「第一線突入か?」 しかし敵の射撃は衰えることなく依然続けられている。「南無三!万事休す」 この状況は、まさしく攻撃が頓挫して、陣前で敵の猛射を浴びていることを物語っている。しかし、通信連絡の手段がないから、はっきりした状況は皆目わからない。 やがて時間も過ぎて、突入予定時刻が刻々と近づいてきた。3時頃だっただろうか、突然前田付近と思われるあたりに、猛烈な迫撃砲の集中射撃が始まった。それは今までの射撃とは規模も様相も桁違いの凄まじさであり、全く切れ目がないのではないかと思われるほど、連続して繰り替えされた。一瞬、不吉は予感が走る。 ややあって、今度は機関銃の連射が始まった。これまた未だかつてない熾烈さである。「第一線突入か?」 しかし敵の射撃は衰えることなく依然続けられている。「南無三!万事休す」 この状況は、まさしく攻撃が頓挫して、陣前で敵の猛射を浴びていることを物語っている。しかし、通信連絡の手段がないから、はっきりした状況は皆目わからない。急遽大隊本部に前進を命じ、400mほど進んだが、前の稜線が邪魔になって第一線中隊の状況はつかめない。しかし敵の機関銃射撃はその火光から、前田高地及びその南東側高地からであることが確認された。第一線中隊の攻撃が頓挫したことはもはや明白であった。   間もなく夜が明ける。事は急がなければならない。かく決心した私は、直ちに大隊本部、予備隊及び重火器諸隊に対し、現在地において防御態勢に転移することを命ずると共に、第一線両中隊には連絡者を急派し、「直ちに攻撃を中止して本部位置に復帰せよ。もし復帰困難な場合は、それぞれ所在の地形を利用して応急防御を実施すべし」と命じた。 間もなく東の空が白んできた。敵の射撃もすでに閑散となっていたが、今だに第6中隊・逢い7中隊は戻って来ない。やがて夜は完全に明け切った。その頃になってようやく第6中隊との連絡がついた。同中隊は敵前で不意に猛烈な迫撃砲の弾幕射撃を受け、一挙に半数にもおよぶ死傷者を出してしまった。やむなく一時後退して態勢を立て直したあと攻撃を再興したのだが、やはり弾幕に前進を阻まれ、遂に突入に至らず、天明を迎えてしまったのであった。現在、前田高地南側の台地で菊地中隊長以下、残存兵力を持って応急防御の態勢にあるとのことである。 一方第7中隊は、前田部落東南付近に小グループごとに分散して壕やタコツボに身を潜めているらしいが、状況がさっぱりつかめない。負傷して本部位置に後退してきた兵の言によると、大田中隊長をはじめ小隊長もほとんど戦死し、中隊は壊滅状態だと言って泣くだけで詳細はわからない。 第7中隊生存者市川曹長の話 第7中隊は、3個小隊が三角隊形となり隠密に前進を行った。中隊は為朝岩の左側方面より高地頂上めがけて先頭の第1小隊(齋藤少尉)は敢然と敵陣地に突入した。ところが目的の為朝岩高地と思い突入したこの高地は一つ手前の台地で、目標の高地はその後方に在り、そこから猛烈な射撃を受けた。「しまった」と思った瞬間敵は一斉に機関銃・迫撃砲の猛射を開始、一瞬にして弾幕に覆われ齋藤小隊長は真っ先に倒れた。「小隊長!」と駆け寄る兵は次々と倒れ、あっという間に全滅に近い損害を出した。後続の第2小隊長も戦死、第3小隊長も重傷を負うなど死傷者続出で攻撃は頓挫した。このままでは全滅すると判断した大田中隊長は残存者を山裾への後退を命じ、部隊の整理を行ったが数えるほどの生存者であった。大田中隊長はあくまで高地占領を目指したが、中隊指揮班はほとんどが死傷するに至った。多くの部下を死なせ中隊が全滅した今、自分だけが生き残ることを潔しとしないかのように大田中隊長は只ひとり敵陣に斬り込んで戦死を遂げた。 かくして第7中隊は幹部の殆どを失い、全滅的損害を出し中隊の形態を失うに至った。 3 夜間突撃の失敗と再集結  28日夕刻薄暮の頃になって、分散していた諸隊が逐次大隊本部位置に集まってきた。昨夜左第一線中隊として攻撃に任じた第6中隊も、掌握下に復帰した。責任観念の人一倍強い菊地中隊長は、私の心からのねぎらいの言葉に対し、「申し訳ありません」と、終始深く頭を垂れていた。第6中隊は損害実に3分の1以上に及んでいたが、中隊長を中心に士気の衰えも見せず軍紀厳正であったのはさすがであり、頼もしかった。 28日夕刻薄暮の頃になって、分散していた諸隊が逐次大隊本部位置に集まってきた。昨夜左第一線中隊として攻撃に任じた第6中隊も、掌握下に復帰した。責任観念の人一倍強い菊地中隊長は、私の心からのねぎらいの言葉に対し、「申し訳ありません」と、終始深く頭を垂れていた。第6中隊は損害実に3分の1以上に及んでいたが、中隊長を中心に士気の衰えも見せず軍紀厳正であったのはさすがであり、頼もしかった。それに比べ、同じ第一線中隊だが、中隊長を失った第7中隊の士気の喪失と混乱ぶりは、予想をはるかに上回るものがあった。集結してくる状況からして統制なくバラバラであり、最終的に掌握できたのは曹長以下30名足らずであった。聞いてみると、損害はむしろ第6中隊より少ないのだが、中隊長戦死のあと四散状態になってしまったらしい。将校がほとんど戦死したなかで、小隊長のひとりである○○少尉が生き残ったのだが、当然、中隊長に代わって中隊の指揮をとるべき彼が、その意欲と気力を欠き、自分の小隊の一部の残存者を連れて後退してしまったとのことである。 こうなっては部隊も脆いもので、あとの者は一挙に烏合の衆と化し、一種のパニック状態になってしまったようだ。 私はこのときほど中隊長の重みを痛感したことはない。中隊長はまさしく中隊の士気団結の核心なのである。私はつくづく、中隊長は死なせてはならぬと銘肝した。 4 前田高地への進出・賀谷大隊との合流  4月28日夜、経塚東南側で態勢を立て直した大隊は、前田高地に対する再度の夜間攻撃に全てをかけていた。 私は心の中で密かに、緒戦の戦闘に蹉跌をきたしたことによる部隊全体の士気の低下を恐れていた。しかし、これは幸いにも杞憂であった。 「今夜、大隊長先頭で再度前田高地の攻撃を決行する」

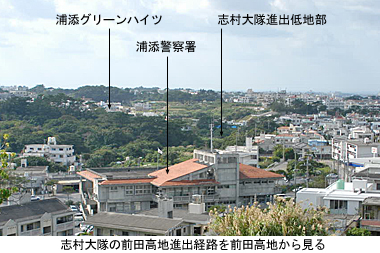

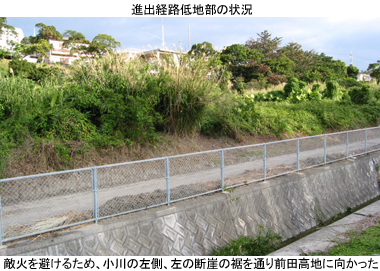

との短い私の一言に、大隊長の並々ならぬ決意の程を汲み取った中隊長以下が欣然としてこれに応え、盛んな意気込みを示してくれたのである。 問題は如何にして敵の弾幕による損害を避けるかである。敵の弾幕は帯状の横の弾幕であるから、いかに横広の隊形をとっても同じことである。そこで弾幕の間隙部分を狙って縦長隊形で突破しようと考えた。よく調べてみると、正面左側の稜線が右に流れているその付け根の所に小流が南北に流れているが、その小流沿いの所は比較的弾着が少ないということが判った。また低い所だから敵から狙われることも少ない。そこを突破しようと決めた。 4月28日夜、経塚東南側で態勢を立て直した大隊は、前田高地に対する再度の夜間攻撃に全てをかけていた。 私は心の中で密かに、緒戦の戦闘に蹉跌をきたしたことによる部隊全体の士気の低下を恐れていた。しかし、これは幸いにも杞憂であった。 「今夜、大隊長先頭で再度前田高地の攻撃を決行する」

との短い私の一言に、大隊長の並々ならぬ決意の程を汲み取った中隊長以下が欣然としてこれに応え、盛んな意気込みを示してくれたのである。 問題は如何にして敵の弾幕による損害を避けるかである。敵の弾幕は帯状の横の弾幕であるから、いかに横広の隊形をとっても同じことである。そこで弾幕の間隙部分を狙って縦長隊形で突破しようと考えた。よく調べてみると、正面左側の稜線が右に流れているその付け根の所に小流が南北に流れているが、その小流沿いの所は比較的弾着が少ないということが判った。また低い所だから敵から狙われることも少ない。そこを突破しようと決めた。    攻撃前進開始は29日0100とし、前半夜は準備の時間に当てた。昼間は壕から一歩も出られず準備が十分出来ないからである。0100予定通り発進し、斥候を先行させ、数組の排撃分隊を前に出して、その後を大隊長を先頭に2列縦隊で突進した。前田高地に到着したのは明け方近かった。苦心して前田高地に到着し、賀谷大隊長もとに連絡にいったところ、「よく来てくれた。さあ一杯いこう」と酒を出された。私は苦労して到着したのに戦場で酒とは何ごとかと思った。 「ご好意だけは有り難く頂戴します。しかし、今からやることもありますから、酒を飲む気持ちになれません」

とキッパリ断った。 賀谷大隊長は、一瞬 「まだ若いなぁ」 と言いたそうな顔をして、「さぁ」 とまた勧めたが、私が黙って固辞すると、さすがに思い直して無理強いはしなかった。 しかし、いま考えると、あの苦戦の中に悠然と構えておられた賀谷大隊長の態度は立派と考える。賀谷大隊長は部下をよく掌握していた。 攻撃前進開始は29日0100とし、前半夜は準備の時間に当てた。昼間は壕から一歩も出られず準備が十分出来ないからである。0100予定通り発進し、斥候を先行させ、数組の排撃分隊を前に出して、その後を大隊長を先頭に2列縦隊で突進した。前田高地に到着したのは明け方近かった。苦心して前田高地に到着し、賀谷大隊長もとに連絡にいったところ、「よく来てくれた。さあ一杯いこう」と酒を出された。私は苦労して到着したのに戦場で酒とは何ごとかと思った。 「ご好意だけは有り難く頂戴します。しかし、今からやることもありますから、酒を飲む気持ちになれません」

とキッパリ断った。 賀谷大隊長は、一瞬 「まだ若いなぁ」 と言いたそうな顔をして、「さぁ」 とまた勧めたが、私が黙って固辞すると、さすがに思い直して無理強いはしなかった。 しかし、いま考えると、あの苦戦の中に悠然と構えておられた賀谷大隊長の態度は立派と考える。賀谷大隊長は部下をよく掌握していた。大隊本部中出上等兵の回想 「沢の左部分を小流に沿って進んだ」 |

概要に関する文章は、歩兵第32連隊本部作戦主任 高島勇之助大尉 「霞城聯隊の最後」 からの抜粋である。 連隊本部としても、第2大隊の夜間突撃が無謀な命令と知りつつの下達であった。 左記地図 「歩兵第32連隊第2大隊進出経路」 は外間様からの御教授により作成したものである。 平良町にかかる平良橋付近は米軍による交通遮断射撃(日本軍の移動を妨害する目的の艦砲射撃)の集中する地点であったが、第2大隊は被害を受けることなく前進した。 沖縄第32軍は62師団と24師団の指揮系統を統一しようと企図したが、62師団側の要望により、統一が見送られた。その結果、隣接する部隊の状況が全く不明となり、組織的な戦闘から全くかけ離れた。 外間氏は沖縄出身であり、地理的な知識があったために、先導を指名されている。(実際は前田・浦添地区の地理については全く知らなかったそうである)。 当時は丘陵と田んぼからなる複雑な地形であったが、現在は宅地化されて一面が平らになっている。 第2機関銃中隊・第2大隊砲小隊他は、突撃を支援する場所に占位しているはずであるが、これらの位置に関しては全く記録がない。 大隊長自身も、亀甲墓に待避してる。昼間は継続的に戦車の攻撃を受け、大隊長の待避した墓の左右両隣の墓に待避した大隊本部要員は、直撃弾を受けて全員戦死している。 「為朝岩の左側より・・」とあるが、第7中隊は為朝岩を含む東側が担任地域であり、おそらくは「右側」の誤りであろうと思われる。 まさに戦場パニックであった。 指揮官戦死の直後に、次級者が指揮を継続出来なかった場合に、しばしば戦場で起こる事象である。 それ以外にも、中国戦線のある部隊では、指揮官が戦場で余裕を見せようと後ろを向いて小便をしようとしたところ、部下は指揮官が後退したと思い、一瞬にして部隊はパニックとなったという事例もある。 厳しい戦場において、部下は常に指揮官を見ているのである。 左記の文面から出てこないが、実はこの低地部のルートは、賀谷大隊長が後方との連絡のため維持している連絡路であり、転進の際の撤退路として考えていたものであった。 |