| 安謝川渡河と天久台の戦闘 (あじゃがわとかとあめくだいのせんとう) 2011年作成 | |

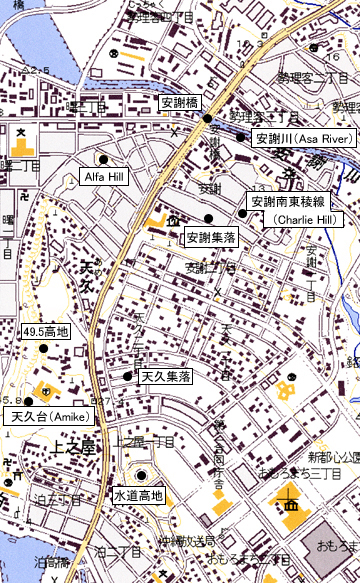

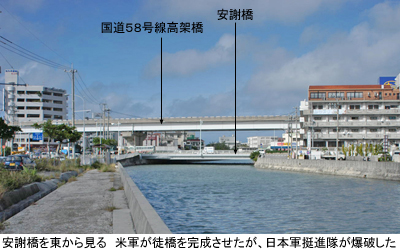

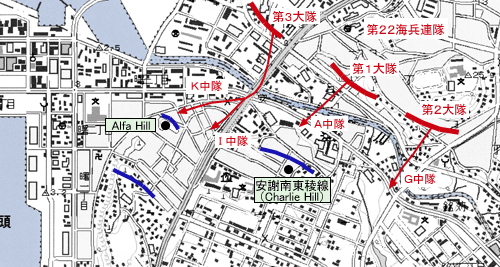

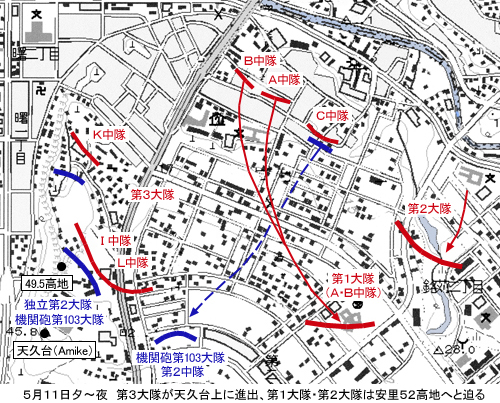

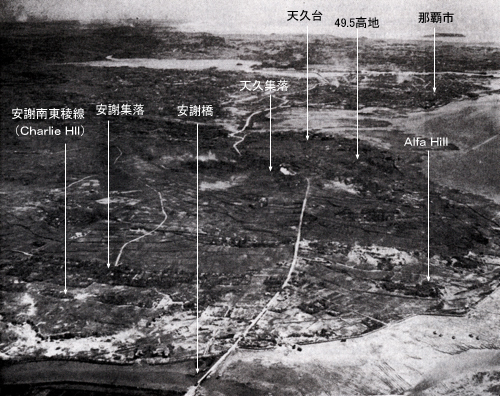

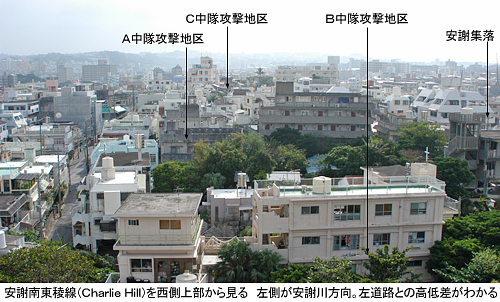

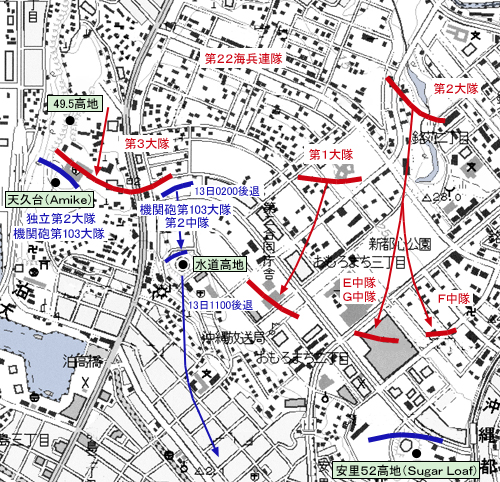

| 安謝川渡河と天久台の戦闘 1 戦闘までの概要  5月4日の日本軍攻勢移転の失敗後、沖縄第32軍は戦線を整理・縮小した。 これに応じて独立混成第44旅団は、安謝川河口域一帯・天久台及び安里・真嘉比(現在のおもろまち地区)までを右地区隊として、独立混成第15連隊(独立第2大隊、機関砲第103大隊、独立速射砲第7大隊配属)に守備させることとなった。 配属となった独立第2大隊及び機関砲第103大隊は、この中でも西海岸道(現在の国道58号線)を中心とした安謝川河口・天久台の防御戦闘を担任した。 5月4日の日本軍攻勢移転の失敗後、沖縄第32軍は戦線を整理・縮小した。 これに応じて独立混成第44旅団は、安謝川河口域一帯・天久台及び安里・真嘉比(現在のおもろまち地区)までを右地区隊として、独立混成第15連隊(独立第2大隊、機関砲第103大隊、独立速射砲第7大隊配属)に守備させることとなった。 配属となった独立第2大隊及び機関砲第103大隊は、この中でも西海岸道(現在の国道58号線)を中心とした安謝川河口・天久台の防御戦闘を担任した。一方、米軍はそれまで陸軍部隊中心で戦線を形成していたが、沖縄本島北部の制圧を終了した海兵隊が沖縄本島南部の戦線に加入することとなった。 第6海兵師団が西海岸道沿いに投入され、5月9日から本格的に戦線に加入した。中でも第22海兵連隊には、緒戦から安謝川渡河の命令が下されたため、5月9日に偵察部隊が安謝川を秘密裡に渡河して日本軍の状況を偵察した。 2 日本軍部隊 独立第2大隊と機関砲第103大隊は相互に指揮関係はなく、ともに独立混成第15連隊に配属されていた (1) 独立第2大隊 ア 海上挺進基地第2大隊として、昭和19年9月9日慶良間列島阿嘉島に上陸 イ 昭和20年2月12日、部隊改編命令により13日から改編に着手。 独立第2大隊として歩兵大隊に準ずる。 ウ 昭和20年2月18日、沖縄本島に転移、独立混成第44旅団に配属 (実際は第62師団に配属) エ 昭和20年5月6日、第62師団から独立混成第44旅団独立混成第15連隊へ配属 オ 編 成 大隊長 古賀 宗市少佐 (総員約600名) 大隊本部 約50名 中隊×3 (中隊は3個小隊制、軽機関銃3、重擲弾筒4) 中隊人員約180名 機関銃小隊×1 (重機関銃2) 小隊約30名 * 編成上歩兵部隊に準ずるものの、充分な訓練期間もなく、装備も小銃を中心としたものであった。 (2) 機関砲第103大隊 ア 昭和19年7月10日千葉にて編成 イ 昭和19年8月より読谷村喜名にて飛行場警備 ウ 昭和19年10月より那覇港防衛 エ 昭和20年3月26天久・安謝地区に陣地変換。この日から対空戦闘を停止し、地上戦闘態勢に移行 オ 編 成 大隊長 苧坂清治少佐 (総員340名) 大隊本部 46名 中隊×3(中隊は1個指揮小隊+2個高射小隊、98式高射機関砲6) 中隊人員96名 * 高射機関砲を対空戦闘ではなく、砲を水平に向けて対機甲戦闘射撃に使用したものである。 * 大隊本部は49.5高地、第1中隊は天久台北端地区、第2中隊は安謝地区、第3中隊は大隊本部と同位置に配置されていたようである 3 安謝及び天久台の地勢 (1) 天久台は一般的に安謝川から泊高橋までの国道58号線の西側高地一帯を指す(地図では最高標高点で表示) (2) 天久台は那覇市を見下ろす高台で、これを確保することで那覇市一帯の砲撃観測点となる重要な地形であった。 (3) 「Alfa Hill」は、海岸線付近にあったが、現在は埋め立てられて市街地の中に残されている (4) 安謝南東稜線(Charlie Hill)は、米軍にとって安謝川橋の確実な確保と、国道58号線沿いに進撃する友軍の掩護に必要であった   昭和23年米軍作成地図 平成21年安謝・天久地勢図 4 参考文献 (1) 青文字・赤文字は日米両軍のそれぞれの公刊戦史記述文書である (2) 米軍側黒文字は、【The Battle for Sugar Loaf Hill】から抜粋 (3) 日本軍側黒文字は、【機関砲第103大隊史実資料】 から抜粋 (4) 独立第2大隊に関しては、戦中・戦後とも資料が無く細部の記述が出来なかった 5月9日 【The Battle for Sugar Loaf Hill】 から抜粋  5月9日、第22海兵連隊K中隊のポール・ダンフェイ中隊長は45名の部下を率いて安謝川方面へ向かった。安謝川は上陸海岸から南へ約18kmの東シナ海へ注ぐ河川で、その河口は狭いながらもひどく泥濘化した場所であった。その作戦のための偵察任務で彼は増強された17名の武器中隊兵士とともに師団攻撃に先立って安謝川の対岸での偵察任務を命じられていた。ダンフェイは安謝川の渡河点を河口と既に破壊された橋の中間点に選定し、その狭い場所を渡り更に稜線の一番低い海岸崖を注意深くよじ登った。 5月9日、第22海兵連隊K中隊のポール・ダンフェイ中隊長は45名の部下を率いて安謝川方面へ向かった。安謝川は上陸海岸から南へ約18kmの東シナ海へ注ぐ河川で、その河口は狭いながらもひどく泥濘化した場所であった。その作戦のための偵察任務で彼は増強された17名の武器中隊兵士とともに師団攻撃に先立って安謝川の対岸での偵察任務を命じられていた。ダンフェイは安謝川の渡河点を河口と既に破壊された橋の中間点に選定し、その狭い場所を渡り更に稜線の一番低い海岸崖を注意深くよじ登った。稜線の一番低い部分に近づくと大きな洞窟の開口部を確認した。薄暗いその中を見ると狭い通路に線路と、更に後方へ向かう交通壕を確認した。少なくともこのような洞窟が他にも3つ存在した。 海兵隊員達はこの洞窟に爆雷攻撃をしかけようと斜面を登り始めた。その時、突然敵があらゆる方向から攻撃を開始したような錯覚に陥った。足下に日本軍兵士の叫び声が聞こえた。敵は右手から現れ、また最前線から彼らに向かって来るようにも感じた。瞬く間に数名の兵士が頭部に弾丸を受け戦死した。 ある軍曹が日本軍は両翼から接近していること、物音から判断して稜線の背後からも接近してくる可能性があることを報告した。その直後には偵察隊の周囲に日本軍の迫撃砲弾が落下してくることは疑う余地もなかった。「姿勢を低くせよ!この地獄から抜け出すんだ」 とダンフェイ中尉は叫んだ。 海兵隊員はこの高地を駆け下りた。大半の兵士はすでに安謝川に向かって走っていた。賢明な処置ではないことはわかってはいたが、4名が仲間の遺体を運ぼうとした。 数時間後、ダンフェイ中尉はかつて日本軍の指揮所であった地下壕を使用している第6海兵師団の指揮所にいた。このときの会議はかなり階級が上位の者が集まっていた。師団長シェファード少将を含む師団司令部数十人に第10軍司令官バックナー中将も参加した。ダンフェイ中尉は少し前に被弾して負傷していた。彼はマーシャル諸島作戦やグァム島で戦って来たが、安謝川南岸の日本軍陣地のような防御陣地には遭遇したことがなかった。洞窟陣地と銃眼がそこいら中に張り巡らされていた。大きな洞窟陣地はどんな砲撃にも耐えられるだろう。そして銃眼は敵方斜面にも反対斜面にも向けられていたのである。 ダンフェイ中尉は安謝川渡河後での偵察状況について、その後撤退した理由についての質問に答えた。しかしその内容では真の日本軍の脅威を語り尽くしたようには感じなかった。そこで付け加えて発言しようとしたところ「もうよい」と参謀に発言を制せられてしまった。しかし他の参謀がもう一度ダンフェイ中尉に発言を求めた。そこで若き中尉は、このような優れた防御陣地を今までのような正攻法での攻撃することへの疑問を語ったのであった。  5月10日  5月10日未明米軍は内間西側で安謝川に架橋して南下して来た。 5月10日未明米軍は内間西側で安謝川に架橋して南下して来た。同方面の防衛に当たっている独立第2大隊(古賀宗市少佐)から派遣された橋梁爆破挺身隊(将校1、下士官1、兵6)は爆破に成功し、米軍の渡河を妨害した。挺身隊の損害は兵1名であった。 独立第2大隊は侵入する米軍の阻止に努めたが、米軍の兵力は逐次増強され、夕刻には安謝部落東西の線を米軍に占領された。 内間付近も米軍の強力な攻撃を受けたが、内間北東側高地を確保して進出を阻止した。 ※ 米軍第6海兵師団は5月9日から西部戦線に投入された。   5月9日の日没後、第22海兵連隊第3大隊正面の安謝川に旧橋を利用して徒橋(人員用の橋)の構築を開始した。5月10日0300、第2大隊G中隊が内間西側で渡河を開始、第3大隊K中隊(後続にI中隊)は徒橋を使用して渡河を開始、ほぼ同時に第1大隊A中隊が東側の浅くなった場所を徒歩で歩いて渡った。0530頃2名の日本軍兵士が爆雷を持ってこの徒橋の南側に身をもって飛び込み破壊した。徒橋の喪失により攻撃計画が影響を受けたが、水陸両用戦車によって前線への補給や増援を可能にした。 5月9日の日没後、第22海兵連隊第3大隊正面の安謝川に旧橋を利用して徒橋(人員用の橋)の構築を開始した。5月10日0300、第2大隊G中隊が内間西側で渡河を開始、第3大隊K中隊(後続にI中隊)は徒橋を使用して渡河を開始、ほぼ同時に第1大隊A中隊が東側の浅くなった場所を徒歩で歩いて渡った。0530頃2名の日本軍兵士が爆雷を持ってこの徒橋の南側に身をもって飛び込み破壊した。徒橋の喪失により攻撃計画が影響を受けたが、水陸両用戦車によって前線への補給や増援を可能にした。夜明けには第22海兵連隊第3大隊の攻撃中隊が南へ進撃を開始した。険しい地形の海岸線沿いにK中隊が進撃したが直ちに四周からの敵の正確な攻撃に遭遇した。 中央を進撃したI中隊は第1大隊のA中隊の火力援護を受けながらゆっくりと前進することが出来た。0900第3大隊長はL中隊に対し、渡河をして攻撃を援護するように命じた。砲兵火力と支援艦船の砲撃により歩兵部隊の前進経路を連続的に支援射撃を実施したが、友軍の前線の近くには弾を落とせず敵の拠点を破壊できなかった。この状況では戦車などの直射火器を必要としたが、何度か試みたものの安謝川の浅瀬を渡河することができなかった。  敵の頑強な反撃に対し、連隊長シュナイダー大佐は第1大隊に対し、敵を攻撃して第3大隊に対する敵の圧迫を排除せよと命じた。1345、B中隊とC中隊はA中隊(すでに渡河している)の両翼から攻撃発揮し安謝南東稜線を目指した。左翼からの支援射撃は朝の0730に第2大隊が確保した頑強な拠点から実施された。午後この連隊攻撃は敵の激しい小銃や機関銃射撃に構うことなく前線全面に対して続けられ、中央の第1大隊が最も進出することができた。夕暮れとともに攻撃は一時停止し、その場で各中隊は掩体を掘った。橋から1500×350mが確保された。 2200第6工兵大隊が戦車が安謝川を渡ることが出来るベイリー橋を構築開始した。   【The Battle for Sugar Loaf Hill】 から抜粋  第22海兵連隊の中央部を攻撃前進する第1大隊は崩れた隆起珊瑚礁の瓦礫の下から撃ち込まれる敵弾下を前進した。C中隊の勇戦によって海岸から約350m内陸部にあり、安謝集落と安謝川の間に位置する「チャーリーヒル」をすぐに奪取した。この場所で海兵隊員は日本軍がハリネズミがするようにトンネルを高地中に張り巡らせているのを見て「奴らはそう簡単には引き下がらない」ことを直感した。 那覇にたどり着くことが如何に夢物語のようなことか・・C中隊はこれまで進出した距離を見てそう感じた。敵の射撃といえば、こちらが分隊以上の勢力で前進行動をしようものならすぐさま撃ち込んでくる。ある分隊は敵の陣地方向に移動しようとしただけで4名の兵士を失った。後方警戒のために後衛に2名を配置したが、たちまちにして頭を撃ち抜かれた。その直後には20名から30名の日本軍兵士が稜線上の大きな石や岩を盾にして背後から近づき、海兵隊を至近距離からねらい撃ちにした。第2小隊長は部下を狭い谷間に移動させたが、そこから登ることも下ることもできなくなった。彼はC中隊長の元に伝令を送り、困難な状況下にあることを伝えようとしたが、その伝令も広い場所に出たとたんに狙撃された。 第22海兵連隊の中央部を攻撃前進する第1大隊は崩れた隆起珊瑚礁の瓦礫の下から撃ち込まれる敵弾下を前進した。C中隊の勇戦によって海岸から約350m内陸部にあり、安謝集落と安謝川の間に位置する「チャーリーヒル」をすぐに奪取した。この場所で海兵隊員は日本軍がハリネズミがするようにトンネルを高地中に張り巡らせているのを見て「奴らはそう簡単には引き下がらない」ことを直感した。 那覇にたどり着くことが如何に夢物語のようなことか・・C中隊はこれまで進出した距離を見てそう感じた。敵の射撃といえば、こちらが分隊以上の勢力で前進行動をしようものならすぐさま撃ち込んでくる。ある分隊は敵の陣地方向に移動しようとしただけで4名の兵士を失った。後方警戒のために後衛に2名を配置したが、たちまちにして頭を撃ち抜かれた。その直後には20名から30名の日本軍兵士が稜線上の大きな石や岩を盾にして背後から近づき、海兵隊を至近距離からねらい撃ちにした。第2小隊長は部下を狭い谷間に移動させたが、そこから登ることも下ることもできなくなった。彼はC中隊長の元に伝令を送り、困難な状況下にあることを伝えようとしたが、その伝令も広い場所に出たとたんに狙撃された。【機関砲第103大隊史実資料】 から抜粋 本日1000、一部渡河し来たり。 第1分隊は水陸両用戦車3両に対し射撃し、、これを撃退せり。 本日は一部兵力をもってする威力偵察なるものの如し。 夜半に至り、敵は安謝川橋梁を修理しある模様なるため、擲弾筒による妨害射撃を実施す。 本日の戦闘において兵長中村戦死す。 (戦車砲直撃、中隊最初の戦死者) * 機関砲第103大隊第2中隊の第2中隊第1分隊は、安謝集落南側に配備されていたため、第一線部隊の戦闘の実相とは異なっている  5月11日  5月11日安謝方面においては、戦車を伴う有力な米軍が安謝南方500mの高地帯の我が陣地に猛攻を加えて来た。我が部隊(独立第2大隊、機関砲第103大隊)は有効な砲迫の支援もあって、米軍に多大の損害を与えたが同高地は遂に米軍に占領され、天久台上北端付近にも進出を許した。 5月11日安謝方面においては、戦車を伴う有力な米軍が安謝南方500mの高地帯の我が陣地に猛攻を加えて来た。我が部隊(独立第2大隊、機関砲第103大隊)は有効な砲迫の支援もあって、米軍に多大の損害を与えたが同高地は遂に米軍に占領され、天久台上北端付近にも進出を許した。日本軍の終夜の砲撃により工兵部隊のベイリー橋の架橋が遅れ、戦車・自走砲は第22連隊の攻撃に加われない状況となった。夜明けになって敵は首里周辺の高地帯から安謝川のベイリー橋の構築状況を確認し、射撃は一段と正確になってきた。架橋構築完了時間は当初の0400から0600となり更に1000へと変更され、結局最初の戦車が渡河したのは1103であった。  朝方の砲兵部隊の歩兵部隊に対する近接支援射撃は海岸線沿いを進む右翼第22連隊第3大隊に対して実施された。第3大隊長はK中隊にはこの地区の敵洞窟陣地や拠点陣地を掃討させ、I中隊とL中隊には行動地帯を制する天久台上に向かって海岸道路を前進させた。敵の激しい射撃は台端の深い断崖から平地部を起動する攻撃部隊を正確に撃ち抜いた。1150に第6戦車大隊B中隊が歩兵部隊支援の態勢をとることが出来るようになり、攻撃が再興された。敵の対戦車火器により3両の戦車が攻撃を受け、うち一両が撃破された。昼ころには第3大隊は目標地域の4分の1を確保し、更に1600には那覇市を見下ろす台上をほぼ制圧するに至った。 第6戦車大隊B中隊の支援を受けた第3大隊は連帯行動地域の中央を前進する第1大隊の前進を援護した。  【The Battle for Sugar Loaf Hill】 から抜粋  戦車は到着した。だが「チャーリーヒル」は依然膠着状態であった。第1大隊長は安謝川河口沖にある艦隊の旗艦であるインディペンデンスに艦砲射撃を要求、「チャーリーヒル」の頂上部に狙いをつけた艦砲射撃は日本軍陣地上に集中射撃を加えた。大地は大きく揺らぎ、頂上部の隆起珊瑚礁は砕けてバラバラになって「チャーリーヒル」の麓に落ちていった。艦砲射撃による土煙は未だに宙を漂っている中を第1大隊は前進を開始した。ところが信じられないことにカモフラージュされたトーチカや「チャーリーヒル」の裂け目から再び日本軍の銃弾が降り注がれたのである。近くの丘から双眼鏡を覗いていた観測員は後に「日本軍は洞窟陣地の入口に集まって海兵隊員を狙撃していた。ある日本兵は再度来襲した海兵隊を狙撃しながら仲間の方を振り返って笑っていた」と語った。 戦車は到着した。だが「チャーリーヒル」は依然膠着状態であった。第1大隊長は安謝川河口沖にある艦隊の旗艦であるインディペンデンスに艦砲射撃を要求、「チャーリーヒル」の頂上部に狙いをつけた艦砲射撃は日本軍陣地上に集中射撃を加えた。大地は大きく揺らぎ、頂上部の隆起珊瑚礁は砕けてバラバラになって「チャーリーヒル」の麓に落ちていった。艦砲射撃による土煙は未だに宙を漂っている中を第1大隊は前進を開始した。ところが信じられないことにカモフラージュされたトーチカや「チャーリーヒル」の裂け目から再び日本軍の銃弾が降り注がれたのである。近くの丘から双眼鏡を覗いていた観測員は後に「日本軍は洞窟陣地の入口に集まって海兵隊員を狙撃していた。ある日本兵は再度来襲した海兵隊を狙撃しながら仲間の方を振り返って笑っていた」と語った。 「チャーリーヒル」の側面を這い上がりつつ、C中隊は何とか敵のトーチカを破壊することに成功し、1個小隊がそのトーチカを越えて行った。ところが日本軍は丘の中のトンネルを伝ってまた新しい陣地に移動していたのだ。そしてそこから小隊の分断を図ったのである。C中隊長は1個分隊を率いて敵が占拠している墓に迫った。しかし5分間の間に分隊の半数が倒された。 写真 : 5月11日撮影の安謝・天久地区の戦闘。 11日1100以前の写真と思われ、水陸両用戦車が河口海岸壁から陸地に上陸中である  C中隊の生き残りの将兵は、約450m後方の戦車が「チャーリーヒル」の墓を射撃している曲がり角の所までゆっくりと後退してきた。その戦車の攻撃に対し日本軍は直射火器による激しい報復射撃を加え、戦車と歩兵の協同作戦を分断しようと考えた。歩兵の撤退と次の攻撃の準備だけで1時間を要した。1615にC中隊の生き残りは再び立ち上がり「チャーリーヒル」に突進した。そしてこの攻撃でついに高地頂上に立つことが出来たのである。そして疲労して敵に怯えながらその場所に掩体を掘った。夜になって熾烈な砲泊射撃のもとに日本軍は逆襲を敢行してきた。逆襲は一晩中続いたが、C中隊はついに「チャーリーヒル」頂上を守り抜いた。 C中隊の生き残りの将兵は、約450m後方の戦車が「チャーリーヒル」の墓を射撃している曲がり角の所までゆっくりと後退してきた。その戦車の攻撃に対し日本軍は直射火器による激しい報復射撃を加え、戦車と歩兵の協同作戦を分断しようと考えた。歩兵の撤退と次の攻撃の準備だけで1時間を要した。1615にC中隊の生き残りは再び立ち上がり「チャーリーヒル」に突進した。そしてこの攻撃でついに高地頂上に立つことが出来たのである。そして疲労して敵に怯えながらその場所に掩体を掘った。夜になって熾烈な砲泊射撃のもとに日本軍は逆襲を敢行してきた。逆襲は一晩中続いたが、C中隊はついに「チャーリーヒル」頂上を守り抜いた。【機関砲第103大隊史実資料】 から抜粋  0600、敵は煙幕を利用し安謝部落北側台地に徒歩部隊を渡河せしめ、艦砲及びリーフ線による水陸両用戦車群の掩護射撃せるを頼みとし大中戦車十数両渡河し来たり。第2分隊は直ちに射撃を開始、歩兵部隊及び水陸両用車に対し相当の損害を与えたり為に、同分隊はM4戦車・艦砲の好目標となり猛烈なる射撃を受け、砲車は破壊埋没せられ戦死3・負傷4を出したり。

第1分隊は続いて射撃を開始、主として水陸両用戦車を目標とし破壊炎上2・撃破3を出したり。M4戦車に対する射撃は効果なき模様。 1000頃に銃眼より入りたる重機弾のため、射撃不能となり全員修理に努めたるも駐退機を折損及び照準具の破壊のため修理し得ず、事後小隊長は小銃戦闘を決意し陣地台上に監視兵を配置し敵接近を待ちしありが、1600頃戦車を先頭にせる優勢なる部隊攻撃し来たり。

1800に至り遂に陣地台上は敵中に奪取せられたり。 夜半に至り、台上の敵を手榴弾により攻撃、これを撃退せり。 部隊命令により同陣地を棄て、0200中隊主力に合流す。

時に1個小隊の残員は小隊長以下13名なり。 0600、敵は煙幕を利用し安謝部落北側台地に徒歩部隊を渡河せしめ、艦砲及びリーフ線による水陸両用戦車群の掩護射撃せるを頼みとし大中戦車十数両渡河し来たり。第2分隊は直ちに射撃を開始、歩兵部隊及び水陸両用車に対し相当の損害を与えたり為に、同分隊はM4戦車・艦砲の好目標となり猛烈なる射撃を受け、砲車は破壊埋没せられ戦死3・負傷4を出したり。

第1分隊は続いて射撃を開始、主として水陸両用戦車を目標とし破壊炎上2・撃破3を出したり。M4戦車に対する射撃は効果なき模様。 1000頃に銃眼より入りたる重機弾のため、射撃不能となり全員修理に努めたるも駐退機を折損及び照準具の破壊のため修理し得ず、事後小隊長は小銃戦闘を決意し陣地台上に監視兵を配置し敵接近を待ちしありが、1600頃戦車を先頭にせる優勢なる部隊攻撃し来たり。

1800に至り遂に陣地台上は敵中に奪取せられたり。 夜半に至り、台上の敵を手榴弾により攻撃、これを撃退せり。 部隊命令により同陣地を棄て、0200中隊主力に合流す。

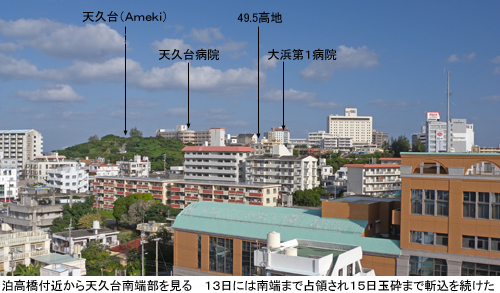

時に1個小隊の残員は小隊長以下13名なり。写真 : 射撃訓練中の98式高射機関砲(口径は20mmで、現在の戦闘機などに装備されている機銃の口径と同じである 5月12日  5月12日天久台方面の独立第2大隊の陣地は馬乗り攻撃を受け、接戦激闘を交えたが、天久台上の大部分は米軍の占領するところとなった。13日には完全に占領された。 5月12日天久台方面の独立第2大隊の陣地は馬乗り攻撃を受け、接戦激闘を交えたが、天久台上の大部分は米軍の占領するところとなった。13日には完全に占領された。第22海兵連隊師団右翼の第3大隊は天久台へ前進を開始、0920には天久台頂上部に達した。中央部担当の第1大隊は1400に安里川の北側高地帯に達した。 第2大隊は師団左翼となり前進を開始。0807、ようやく安謝川を渡河して来た戦車部隊の支援下にE中隊・G中隊が攻撃を開始した。大名・首里地区から敵の熾烈な射撃を受けE中隊の進撃速度は低下したが、G中隊は計画通りに前進した。1400、G中隊は第1大隊の左に進出、那覇市を見下ろす高台にまで進出した。ここから地隙沿いに右第1小隊、左第2小隊の隊形で「シュガーローフ」に前進を開始したが、「シュガーローフ」到達前後から日本軍の激しい迫撃砲射撃を受けるようになった。両小隊とも後退を余儀なくされたが、第1小隊の一部(5名)がすでに「シュガーローフ」に到達しており、激しい敵砲撃の中、撤退出来ずに完全に孤立して窮地に陥った。海兵隊は砲兵による集中射撃により敵迫撃砲を沈黙させようとしたが、敵の砲撃は衰えることがなかった。  【機関砲第103大隊史実資料】 から抜粋 【機関砲第103大隊史実資料】 から抜粋早朝より敵地上部隊の攻撃急速にして、大隊本部所在地49.5高地敵手中に落ちて、天久東北方15.5高地方面より来たる敵部隊は同所の友軍歩兵の堅畳を突破し、夕刻までには天久部落内に侵入す。 1420、天久部落東側に進出しありし第6分隊(第2小隊)は全面的に包囲せられ、本夜敵中脱出の止むを得ざるに至りたり。 中隊主力は中隊長の指揮により天久陣地にありを、天久部落方面及び49.5高地、東方三角標高の3方面よりする敵の進撃を阻止すべく肉攻班を配置したるも、この日敵の艦砲地上砲の攻撃は天久部落一帯に集中したるために肉攻班は随所に埋没せらる状態なり。 昨12日夕刻までの戦闘により中隊長は天久陣地にありしも中隊単独の戦闘不利なるに鑑み、天久東側泊高橋水道高地上の歩兵部隊に協力すべく意を決し、0200中隊主力を指揮し同所に至り、早朝より攻撃態勢をとりたり。 (編成は軽機分隊1,小銃分隊3) 0530三方面より包囲隊形を取りたる敵歩兵部隊は逐次侵入し来たり。 1000中隊前面に敵接近し手榴弾戦を開始。軽機分隊及び小銃1個分隊は全滅せるものの如し。 1100中隊長はこのままにて推移すれば中隊全滅なるは明らかなるを以て、残員を指揮し泊高橋東方宗元寺の戦に転進し首里街道への敵の進出を阻止すべく接敵しつつ徐々に後退、1600宗元寺に至る。  5月13日 5月13日天久台の一角を固守する独立第2大隊、機関砲第103大隊などは奮戦したが、天久台台上は完全に米軍に占領され、独立第2大隊長古賀宗市少佐以下の残存者は洞窟陣地に拠って夜間斬込を実施して奮闘を続けた。 5月15日 天久台洞窟を死守していた独立第2大隊長古賀宗市少佐以下の残存者は、無線をもって適時敵情を報告し、斬込を実施していたが、15日夜残存者総員の斬込を敢行し大隊長以下ほとんどが戦死した。 |

天久集落は天久台最頂部に近い場所にあったが、戦後は廃村となり米軍住宅地として接収された。機関砲第103大隊第2中隊指揮班は、天久集落南端部に位置したようだ。 機関砲第103大隊史実資料は第2中隊の生存者で記述されたらしく、大隊本部・第1中隊・第3中隊に関する記述がない。 海兵隊公刊戦史には、5月9日に関する記述がほとんどない。 ダンフェイ中尉は翌日10日の戦闘で腹部に銃弾を受けて戦死している。10日だけでK中隊は4名の将校を失っている。 現在の国道58号線は安謝川を高架橋で渡っているが、安謝橋(旧58号線)はその下に架かっている。 渡橋の爆破によって海兵隊の歩兵部隊の進撃は遅れたものの、実際は徒歩で渡れる川であった。米軍は徒橋よりも戦車を通すベイリー橋の構築が最大の目的であった。 文面から判断して渡河後から進撃開始までは日本軍の抵抗はなかったようである。確かに渡河地点周辺は当時は平坦な塩田が広がり地形を利用した陣地構築には適さなかった。そのために爆破挺身隊の派遣が唯一の前進阻止行動であったのであろう B中隊とC中隊の進撃に関しては左地図中では確定して記述しているが、実際は資料からは判断できなかった。 ただし、翌日にI中隊・L中隊が国道沿いに順調に攻撃進展していることから判断して、B中隊が比較的損害が少なく安謝南東稜線西側を確保したと考えた。 C中隊は日本軍と近接戦に陥っており、もしこれが稜線西側であれば、国道沿いの攻撃は進展出来ないからである。 戦車が渡河できず、唯一支援できた水陸両用戦車は日本軍高射機関砲により撃破された。 C中隊は歩兵単独の攻撃に陥っている。 米軍は戦車を渡河出来ないため、水陸両用戦車を使用して歩兵部隊を掩護しようとしたことがわかる。 日本軍はベイリー橋の構築阻止を夜間は安謝周辺部隊の擲弾筒を使用し、明るくなってからは迫撃砲や野砲を使用した。 1103に米軍戦車部隊が渡河を開始し、1150には戦闘に加入している。戦車部隊の投入で戦況は一気に米軍に傾き、短時間で天久台頂上部に迫っている。 C中隊は、後世に「チャーリーヒルの試練」と呼ばれた激しい戦闘に遭遇した。中隊総員256名のうち戦死35名・戦傷68名の死傷率約40%という激戦であった。 C中隊の攻撃再興は米軍側記録で1615、日本軍側1600頃であり概ね一致している。 米第22海兵連隊第2大隊は、当記述では対峙する日本軍もなく容易に前進出来ているようであるが、これは日本軍側の記録がないために記述出来なかったためである。実際は中隊人員数243名が12日朝には157名まで低下している。 12日朝になっても負傷者の後送に手間取り、混沌とした状況の中でG中隊は初めて安里52高地(シュガーローフ)の日本軍に攻撃を行っている。 機関砲第103大隊は、大隊本部・第1中隊・第3中隊が独立第2大隊とともに天久台洞窟陣地で戦闘を継続したようであり、第2中隊のみが天久集落から後退して配属親部隊である独立混成第15大隊担任地区へたどり着いた。 独立第2大隊の戦闘様相や最後の様子がわからないのは実に残念である。 |