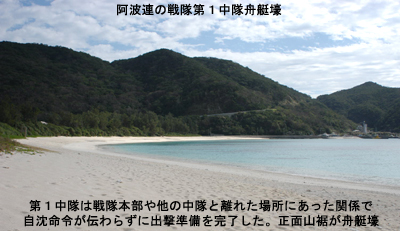

第1中隊(慶留間島)、第2・第3中隊(阿嘉島)

日本側の公刊戦史を青

米軍側の公刊戦史を赤

海上挺進第2戦隊所属 儀同 保 氏著「ある沖縄戦」より抜粋したものを黒で記載している

3月25日

3月22日以来阿嘉島は空襲を受けた。25日早朝大艦隊が出現し艦砲射撃を加えてきた。海上挺進第2戦隊長は部隊本部を167.8高地南方の赤土壕に移して、空襲・艦砲の被害を避けた。

この日の空襲で第2中隊の特攻艇は全艇健在したが、第3中隊は残艇全部が被害を受けた。

「慶留間に敵兵300が上陸」と本部から伝令が飛び込んで来た。続いて「第3中隊秘匿場付近にも上陸」と言ってきた。壕を出て海岸に目を向けると、沖合に何隻かの巡洋艦と駆逐艦がいた。目の前の山肌に、腹の底までこたえるような音をたてて砲弾が落下した。土煙が上がり、銃弾とは異なった重みをもって戦争の実感が全身を襲った。屋嘉比島の沖に大声なら届きそうな所に、空母が悠然と4隻も停まっているのが見えた。夕方になって判ったところでは、今朝の伝令は米軍上陸と言って来たのだが、それは慌てたためで、まだ上陸していなかった。

3月26日

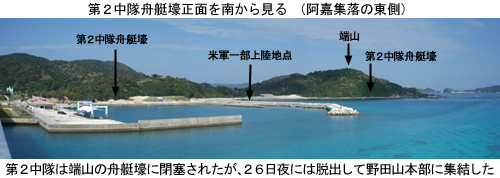

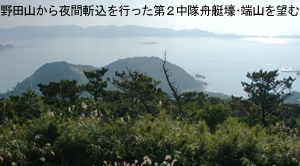

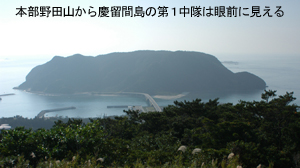

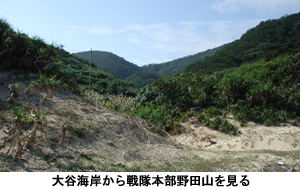

早朝から猛烈な空襲と艦砲射撃を受け、その掩護下に0800頃から米軍は水陸両用戦車を先頭として阿嘉島・慶留間島・外地島に上陸を開始した。米軍の上陸兵力は阿嘉島戦車40以上兵員約300、慶留間島戦車20以上兵員約200と見られた。阿嘉島においては167.8高地(野田山)及び同高地南方の赤土壕を中心として陣地を占領して防戦した。第2中隊は終日包囲攻撃を受けたが、26日2000頃中隊長中川少尉以下が野田山に到着した。

野田戦隊長は26日夜半を期して総員出撃し、斬込を実施すると共に特攻艇による出撃を企図した。2000頃戦隊長は戦隊主力を戦隊本部に集合させ、2200頃命令を下達した。

「敵は、3中隊、部落、2中隊の各海岸に上陸した。直ちに山に登って戦闘配備につけ」。中隊長は奥の我々の方を振り返って上ずった声で言った。昨日の状況からみて“さあ今日はいよいよ本物だ”と感じながら、壕の口まで出ると、またよく晴れた空に、もう4機編隊のグラマン機が、島の中央高地通称「野田山」を中心に旋回していて、それが一列に変わると地面に突っ込む程に急降下し、集中的に土煙が上がり、少し遅れて空中で連続した爆発音が響いた。曲がりくねった坂道を駆け登ると、第2中隊の秘匿壕前に戦車が数台、それに先頃まで我々が通った秘匿場への道を、20〜30名がこの麓に向かっているのが見えた。「ああ、遂に上がってきた」意外と思うほど怖さも興奮もなく、自然の成り行きのようにそれを見た。

「敵は、3中隊、部落、2中隊の各海岸に上陸した。直ちに山に登って戦闘配備につけ」。中隊長は奥の我々の方を振り返って上ずった声で言った。昨日の状況からみて“さあ今日はいよいよ本物だ”と感じながら、壕の口まで出ると、またよく晴れた空に、もう4機編隊のグラマン機が、島の中央高地通称「野田山」を中心に旋回していて、それが一列に変わると地面に突っ込む程に急降下し、集中的に土煙が上がり、少し遅れて空中で連続した爆発音が響いた。曲がりくねった坂道を駆け登ると、第2中隊の秘匿壕前に戦車が数台、それに先頃まで我々が通った秘匿場への道を、20〜30名がこの麓に向かっているのが見えた。「ああ、遂に上がってきた」意外と思うほど怖さも興奮もなく、自然の成り行きのようにそれを見た。

まばらに松の生えている頂上近くで、海からの裏斜面に野田隊長と竹田少尉が仰向けになっており、こわばった顔に作り笑いのような表情で話しているのが、爆音や砲声の合間に聞こえた。竹田少尉がいつものように少し口を尖らせて「いよいよですな、どうなりますか」と言うと、野田少佐はつやのいい赤顔の八字髭に手をやりながら「まあ玉砕かな」と、それが規定の方針だという調子で答えた。投げやりな言い方にも聞こえたが、誰もがこう表現する他なかった。

頂上付近から見ると、海岸近くに寄って来ている輸送船の船腹から写真で知っている上陸用舟艇や水陸両用戦車が次々と海に出て来て水脈を掻き立てていた。「これは本当なのか、蜃気楼じゃなかろうか」と何度見ても信じられない様相だったが、それが夢でも幻でもなく、本物だという実感に戻った時、「これで全てが終わりだ」という思いが駆けめぐった。この頃第2中隊が全滅したようだという噂が伝わった。山の上から見ると彼らが入っている秘匿壕の前には米軍の戦車が陣取り、歩兵の姿もそのあたたりに見られ、壕の入口は土煙でかすんでいたので「あれではもう駄目だな」と思った。

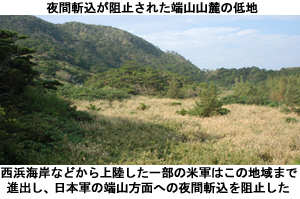

反撃しようと思っても、手も足も出ない状態が午前中いっぱい続いた。だがそれ以上直接的な戦闘にならなかったのは、海岸に続く狭い平坦地から急勾配になっていて戦車が登って来れないという地形のためであった。

反撃しようと思っても、手も足も出ない状態が午前中いっぱい続いた。だがそれ以上直接的な戦闘にならなかったのは、海岸に続く狭い平坦地から急勾配になっていて戦車が登って来れないという地形のためであった。午後になると「米軍の歩兵50〜60名が松山の方向から野田山に向かって登ってきている」と斥候からの報告が来た。海岸に向かって下り斜面の途中に凹地があり、その先に盛り上がっているのが松山で、そこまで歩兵が来たというのだが、そこから頂上に通じる細い道には彼らの姿はなかった。しかし林の中までは来ているらしく、自動小銃の発射音やピュンという短い音が近くを通り抜けた。

午後八時過ぎ、全員野田山本部付近に集合と命令が伝わってきた。示された行動の大要は「戦隊将校は第2中隊の壕にある舟艇を以て出撃し、為し得れば沖縄本島の軍司令部にこの戦況を報告すること。各隊はこの出撃を可能にするため、敵陣地と戦車に対し、斬込みを敢行して撃滅すること」であった。

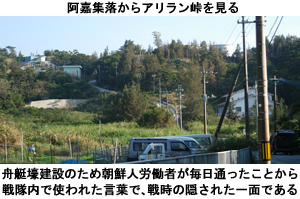

第305歩兵連隊第3大隊は、3月26日午前8時4分、阿嘉島海岸に上陸した。米軍の上陸に対しては阿嘉島にあった200のボートにいた日本軍や朝鮮人労務者が、機関銃や迫撃砲で散発的に応戦してきたが、米軍に損害はなく、上陸部隊は速やかに海岸を占領して集落まで進撃したため日本軍は島の中央部に退却した。

慶留間島には(本来は阿嘉島より先に上陸時間が設定されてた)第306連隊第1大隊が島のほぼ真ん中の幅の狭い海岸に、8時25分に上陸したが、ここでも長射程から狙撃兵の銃弾が飛んでくるほかにはほとんど抵抗もなく、米軍は、約3時間で20名ほどの日本軍を掃討して島を確保した。その後第304砲兵大隊、第305砲兵大隊の150mm榴弾砲が揚陸を開始した。

この日の上陸で最も簡単に行われたのは外地島だった。第306連隊の第2上陸大隊は9時21分抵抗もなくこの島を確保した。

3月27日

27日零時すぎ斬込隊は3隊に分かれて出発した。第2中隊長中川少尉は出撃隊長となり、第2中隊主力及び約100名の泛水(はんすい=船を水に浮かべる)作業の軍夫を指揮して第2中隊の舟艇壕に向かった。途中妨害を受けることなく、0200舟艇壕に到着し泛水の準備に着手した。この時水陸両用戦車が沖に出現したために泛水を中止して山上に帰還した。

阿嘉島は終日航空機に支援された米軍の攻撃を受け、米軍は一次野田山山頂まで進出したが反撃して撃退した。夕刻米軍は攻撃を中止し、海岸方面に後退して陣地を占領した。

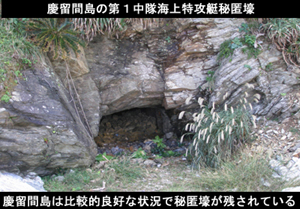

26日夜戦隊本部から出撃伝達のため派遣された篠崎伍長は巧みに敵中を突破遊泳して慶留間島に上陸し、第1中隊長大下少尉に連絡した。大下少尉は27日夜出撃を企図し、28日払暁4艇(大下少尉以下16名か?)を指揮して出撃した。4艇は米艦艇を攻撃し2艇は消息を絶ったが、2艇は敵中を突破して大下少尉以下8名が沖縄本島に到着した。戦果は撃沈1、炎上2と報ぜられ本行動に対し、牛島司令官は感状を授与した。

時計が0時を指すと、「全員整列」と低い声で号令がかかり、全身がギクッと硬くなった。部隊長の野田少佐が頂上から少し下の斜面に立ち、そこに集まった全員に訓示した。「ただ今より総力をあげて斬込みを決行し、戦隊将校は舟艇出撃を行う。無電は最後の連絡を打って破壊した。われわれの行く手は玉砕あるのみだ。我々は日本の捨て石となってここに玉砕し、悠久の大義に生きる。細部の計画は各隊長から指示を受けよ。各隊長は敵前において卑怯な行動をとる者があれば、即時処分してよろしい」。顔は見えなかったが、いつもと変わらぬ厳しい声であった。我々は「いよいよ最後のときが来た」という気持ちで聞き、左右の者がブルッと動いた。私も下腹が小刻みに振動し出した。「怖いのかな、俺は」と自問したり、深呼吸をして腹に力を入れたりした。特に恐ろしいという感じもなく平静が保たれるように思ったが、それとは無関係に筋肉の動きは止まらなかった。

時計は午後4時頃のようであった。夜明けは遅いとはいえ、5時頃には白んでくるはずで、ここで夜が明けたらおしまいだし、どこに米軍陣地があるか見当もつかず、さてどうしたらよいかと迷ったが「とにかく帰るわけにもいくまいから、東山(端山)の麓に向かってみよう」となった。東山という駱駝のこぶのような丸い二つの頂を持つ高さ70mほどの海岸の山はすぐそこに静まりかえっていた。

突然、赤い銃火が45度くらいの角度で昇るのが見えた。その火の見えた方向を目指して動き出した。松の木立を出て草むらを歩いた時、すぐ近くで人の声が聞こえたようだった。同時にキィーっと鋭い音が起こり赤い火が我々の周りを突き抜けた。機銃陣地は20〜30mくらいの距離と判断できた。少し動くと、すぐピュッピュッと弾の走る音がしたが、敵の方も予想外に近いためか、的確にわかっている様子でもなかった。

米軍は、3月27日久場島を最南西端とする慶良間群島を占領した。

阿嘉島では、第305連隊の第3上陸大隊は、迫撃砲や機関銃をもって崖の端や反対側の山に洞窟を掘って立てこもっている日本兵75名を孤立させていた。この陣地へ飛行機からの機銃掃射、爆弾投下、ロケット発射、迫撃砲をしばらく撃ち込んだあと、日本軍を洞窟から茂みの中へ追いやった。

昭和20年6月26日大谷海岸での米軍との交渉

6月13日米軍よりスピーカーで降伏勧告(この勧告は捕虜となった第2小隊長染谷少尉であった)が行われた。

6月20日過ぎ、本部付き炊事班長の水沼軍曹が浜を歩いていてアメリカ軍に捕らえられた。そのアメリカ軍の中に染谷少尉がいた。アメリカ軍側は副隊長を連れてくるなら帰してやるといい、水沼軍曹はこれを承知して帰ってきた。この連絡を受けた竹田少尉は約束した以上放っておくわけにはいかないと浜に出て染谷少尉と会い、梅沢少佐が捕虜になっていること、アメリカ側は戦闘を停止し全員を収容したいと考えており、そのため野田少佐と会談を希望することが伝えられた。これに基づいて26日の午前、大谷海岸で会う取り決めをした。

野田戦隊長は米軍との会談を決意し、21日全員を集合させ訓示(軍紀粛正と軍人以外の進退の自由に関しての訓示)を行った。この頃部隊の食糧状況は限界に達しており多数の栄養失調者を生じていた。25日には米軍との会談においての万一戦闘が発生した場合に備え、陣地変換を行い戦闘配置に付いた状況で26日を迎えた。

当日、座間味から情報関係の担当責任者クラーク中佐ら数人の将校、通訳として二世のオダ軍曹、染谷少尉、それに数名のアメリカ兵が乗った二隻の発動艇が着いた。この際座間味島で米軍に収容された海上挺進第1戦隊隊長梅澤少佐が重傷の身を担架で運ばれて同行した。

日本側は少し遅れて、日の丸の旗を立てた兵隊を先頭に、自動小銃を持った小山が続き、野田少佐、竹田少尉などが浜に出た。万一の場合に備え、本部関係の兵隊十数名を二手に分け、小銃を持たせて阿檀林の中に潜ませた。

当日、座間味から情報関係の担当責任者クラーク中佐ら数人の将校、通訳として二世のオダ軍曹、染谷少尉、それに数名のアメリカ兵が乗った二隻の発動艇が着いた。この際座間味島で米軍に収容された海上挺進第1戦隊隊長梅澤少佐が重傷の身を担架で運ばれて同行した。

日本側は少し遅れて、日の丸の旗を立てた兵隊を先頭に、自動小銃を持った小山が続き、野田少佐、竹田少尉などが浜に出た。万一の場合に備え、本部関係の兵隊十数名を二手に分け、小銃を持たせて阿檀林の中に潜ませた。会談はクラーク中佐から戦況の説明と、アメリカ軍は人道的な取扱をする、と全員の投降を勧めた。野田少佐は梅沢少佐と話したいと希望し、少し離れて二人だけで話し合った。梅沢少佐はこれ以上戦闘せず全員を解放してくれと言って決断を促したが、野田少佐は自分の一存では決めかねる、今晩将校会議を開き回答したいと言った。

翌日回答をするということで会談を終わり、引き揚げようとしたとき、オズボーン中尉が、山の上まで登ってみたいという希望を出した。野田少佐は構わないと言い、クラーク中佐はビックリしたが、野田少佐らを信頼しその申し出を許した。

翌日回答をするということで会談を終わり、引き揚げようとしたとき、オズボーン中尉が、山の上まで登ってみたいという希望を出した。野田少佐は構わないと言い、クラーク中佐はビックリしたが、野田少佐らを信頼しその申し出を許した。中尉は武器を取り外し、素足で砂浜を歩いて、竹田少尉について谷を登り、野田山の頂上に達した。ここで慶良間海峡を見渡し、「見晴らしがよい所だ。戦争が終わったらこの島に別荘を作りたい」と言った。汗をかいていたので、野田少佐は当番兵にシャツを洗濯させ、木の枝に掛けた。そして、とっておきの台湾製のパイン缶を切り、飯盒の蓋に入れて出し、オズボーン中尉は疑いもせずにこれを食べた。しばらく話した後、野田少佐は下士官を呼び、下の浜まで送り届けるよう命令し、下士官は半乾きのシャツを銃の先につけて谷を下り、浜で待っているクラーク中佐の所に送り返した。

結局、野田少佐は要求を拒否することにした。はじめからそのつもりでいたのである。翌27日、代理として竹田少尉だけが出て行き、天皇の命令が来るまで投降しない旨の回答をした。梅沢少佐は落胆し、もう一度野田にここに来るように言ってくれと頼んだが果たせなかった。この回答にクラーク中佐らも残念がったが、このとき林の中に隠れていた朝鮮人軍属が、アメリカ兵に連れて行ってくれと申し出た。竹田少尉はその頭を撫で、アメリカ側に押しやったという。最後に竹田少尉はクラーク中佐、オズボーン中尉と握手し、「アメリカ軍の好意には感謝する。申し出に添えないのは残念だが致し方ない。できればもう一度会える日の来るよう希望している」と言って別れた。

結局、野田少佐は要求を拒否することにした。はじめからそのつもりでいたのである。翌27日、代理として竹田少尉だけが出て行き、天皇の命令が来るまで投降しない旨の回答をした。梅沢少佐は落胆し、もう一度野田にここに来るように言ってくれと頼んだが果たせなかった。この回答にクラーク中佐らも残念がったが、このとき林の中に隠れていた朝鮮人軍属が、アメリカ兵に連れて行ってくれと申し出た。竹田少尉はその頭を撫で、アメリカ側に押しやったという。最後に竹田少尉はクラーク中佐、オズボーン中尉と握手し、「アメリカ軍の好意には感謝する。申し出に添えないのは残念だが致し方ない。できればもう一度会える日の来るよう希望している」と言って別れた。後日太平洋戦争が終結した後、野田戦隊長は日本の無条件降伏を確認し、8月22日降伏書に調印、23日武装解除を受けて沖縄本島に移された。

儀同 保氏著「ある沖縄戦」は海上挺進第2戦隊の実情を描いた好著であり、公刊戦史などからは読み取ることの出来ない戦争と人間の関わりを鋭く描いている

第3中隊の特攻艇はすでに23日から被害を受けており、25日で全艇が出撃不能となったようである

沖縄第32軍司令部は慶良間群島への米軍の上陸は本島の占領後であろうと考えていた。八原高級参謀の著書からすれば、26日の上陸開始を実際に確認して初めてその判断の誤りを認識したようだ。しかし時はすでに遅く、本島周辺の米軍艦艇を慶良間群島の特攻艇で攻撃するというプランは瓦解したのである。

沖縄第32軍司令部は「海上挺進戦隊が陸上で攻撃されれば無力である」という認識を持っていた。

八原高級参謀の著書に次のような一文がある。

「ついに陸上に急襲されたようである。無電は悲痛な言葉のみで綴られている。彼らが報告通りの戦況に遭遇しているのは事実であろう。その決心も悲壮である。しかし桜花の如く散らんとする弱さが歯がゆい。死にさえすれば、万事美しく解決すると思いなされた日本人の通有性、さっぱりとしているが意志が弱く、不屈不撓あくまで自己の任務目的を遂行せんとする頑張りが足りない」

果たして戦隊の将兵はこの言葉をどう捉えるのであろうか。

第2中隊とは通信手段もなく、全滅したと思われていた。米軍の進出状況から考えても、ほぼ全員が脱出出来たことは奇跡的であったと言えよう

慶留間島の米軍は砲兵を残して翌27日には渡嘉敷島上陸に向かっている。

外地島は日本軍守備隊もなく、米軍は早い段階で占領を確認したと思われる。島の一角に、最も早く星条旗が揚げられたという一文が刻まれた石碑が残っている

戦隊将校は第2中隊の秘匿壕に向かったが、残りの兵は米軍の攪乱という目的での斬込を命じられている。しかし実情は圧倒的な火力下の米軍を突破することは出来ず、結局バラバラになりながら再度野田山に集結することになった。

沖縄本島における斬込も全員が米軍に向かって突撃したわけではないのであろう。おそらくは残された手記などからすればある者は尻込みし、ある者は逃げたのであろう。これが戦場の実相であろうと思われる。

慶留間島の第1中隊29名(戦隊他に基地小隊、水勤隊など合計156名が島内にいたようだ)は全員が戦死している。戦死者の中には島内の戦闘に倒れた者、左記のように特攻艇で出撃した者、本島に報告のために脱出したもののその後陸戦で戦死した者も含まれている。

島内の戦闘では慶留間集落から上陸して中央部の山を越えて来た米軍と、阿嘉島からの米軍の攻撃に挟撃される形となり、左記写真の「第1中隊壕」付近で多くの将兵・軍属が戦死している

大谷海岸の位置は前述地図に記載している

公刊戦史上でもこの交渉があったことを記述しているが、捕虜ということを配慮してであろうか、海上挺進第1戦隊長の梅澤少佐の名前は伏せられている。

昭和62年8月23日にテレビ番組の終戦特集において、オズボーン中尉、通訳のオダ軍曹、野田少佐などがこの大谷海岸で再会している。大谷海岸は道がほとんど無いことから人が立ち寄ることもなく、60数年前の姿と変わることなく静かに時が流れている。

住民の集団自決・朝鮮人労働者のことなど、語られることがなくなりつつあるが、決して忘れてはならない歴史の真実である