1 歩兵第89連隊

1 歩兵第89連隊連隊長 金山 均 大佐

連隊本部、歩兵大隊3 歩兵砲中隊1 速射砲中隊1 通信中隊1 からなる連隊人員2876名

歩兵大隊は大隊本部、歩兵中隊3、機関銃中隊1、歩兵砲小隊1 からなる大隊人員799名

2 運玉森の戦闘に至るまでの経緯

4月22日の命令は次のとおり。

「歩兵第89連隊は第3大隊(和田大隊)を22日運玉森東麓地区、一部を持って与那原方向に対し師団の右側背を掩護させる。連隊主力は依然現任務を続行しつつ特設第2連隊主力と逐次配備を後退し、24日以降随時主力をもって首里南東地区に機動し得るように準備する」

歩兵第89連隊主力は27日夜、連隊本部は新川、第1大隊は津嘉山、第2大隊は宮平に移動した。第2大隊は28日歩兵第32連隊に配属された。

第1大隊(丸地大隊)が29日から小波津において戦闘を継続する中、5月4日に日本軍の攻勢移転(総反撃)が開始された。 日本軍の攻勢移転

歩兵第89連隊は第2大隊が歩兵第32連隊に配属されていたため、手持ちの第1大隊・第3大隊の全力でこの攻勢に挑むが、戦力の大半を失って失敗に帰した。

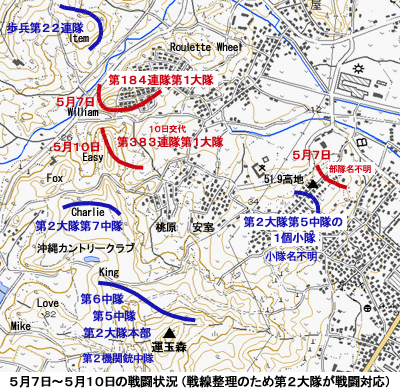

この戦闘直後から歩兵第89連隊は戦線整理・大隊の再編成に取り組むが、米軍の南進は迅速であったために運玉森の戦闘については当初第32連隊に配属されていたために攻勢移転に加わらなかった第2大隊(深見大隊の第5中隊・第6中隊・第7中隊・第2機関銃中隊)が主力となった。

5月5日

歩兵第89連隊は4日夜全滅に瀕した両第一線大隊の収拾に手一杯の状況で、4日未明運玉森に到着した第2大隊(深見大隊)だけがすぐに使用できる兵力であった。しかし深見大隊を直ちに第一線突破大隊として使用するには準備が極めて不十分であり、小波津西側高地に侵入している米軍に対する防御に使用する状態となった。

歩兵第89連隊は4日夜全滅に瀕した両第一線大隊の収拾に手一杯の状況で、4日未明運玉森に到着した第2大隊(深見大隊)だけがすぐに使用できる兵力であった。しかし深見大隊を直ちに第一線突破大隊として使用するには準備が極めて不十分であり、小波津西側高地に侵入している米軍に対する防御に使用する状態となった。5日1800の攻勢中止命令により、歩兵第89連隊長は第2大隊をもって連隊全正面の防御を担当させ、第1・第3大隊を運玉森南西側地区に撤収させて部隊の整理を行った。第1・第3大隊の健在者は各中隊10名内外で、将校は数名に過ぎなかった。軍及び師団から補充要員を受け、5月10日頃両大隊は再編成された。歩兵第89連隊第1大隊長の後任として第24師団兵器勤務隊長田中信造大尉、第3大隊長後任として歩兵第89連隊副官佐藤長丸大尉が臨時に補職された。

5月6日

この日沖縄第32軍は攻勢失敗後の作戦指導方針を決定して各師団の部署を定めた。歩兵第89連隊は、右地区隊として運玉森から桃原にわたる地区を堅固に保持して米軍の攻撃を陣前に破砕するように命じられた。

5月7日

運玉森方面は米軍の攻撃を受け、我謝付近及び小波津西方高地の一部に米軍の進出を許した。

5月10日

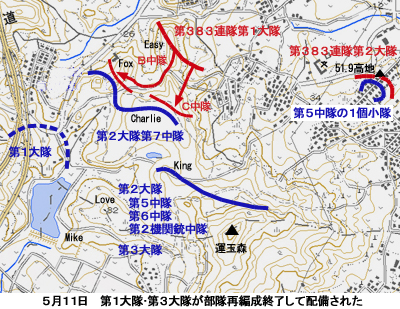

5月10日運玉森方面においては米軍の攻撃行動は活発でなかった。歩兵第89連隊は、その第1・第3大隊の再編成が終わったので、10日第1大隊を60.5高地、第3大隊を運玉森地区に配備して陣地の強化を図った。

5月10日、米第96師団第383連隊は第7師団第184連隊と交代、運玉森の占領を命じられた。この攻撃で主攻撃を担当する第1大隊は「ウイリアムヒル」と「イージーヒル」東部斜面において交代を完了した。

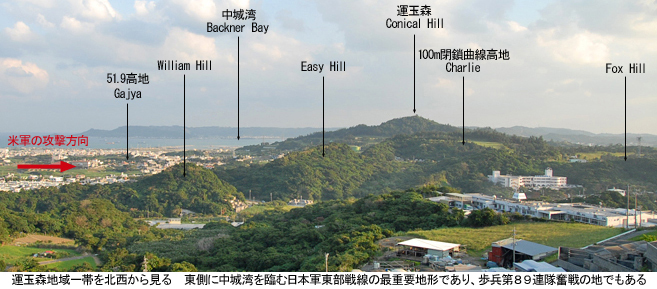

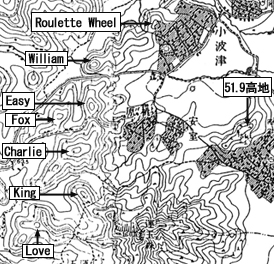

「イージーヒル」は左右対称の南北に延びる長方形の地形で、その側面は急斜面になっており、その南側の深くて狭い切通しによって「イージーヒル」と「チャーリーヒル」が分断されていた。「チャーリーヒル」は全般的に丸みを帯びた地形で、東側斜面が急斜面となっていた。地形的に3方向へ突き出す地形しており、そのひとつは北東へ延びた接近困難な地形、また別の突出は南西の「ラブ」に延び、3番目の突出は南へ道路の切通しまで伸びてU字型の「キング」へと続いていた。「フォックスヒル」は「イージーヒル」の西側に位置し、その南端に突き出た小山は「フォックスピナクル」と呼ばれて「チャーリーヒル」の西側まで伸びていた。

5月11日

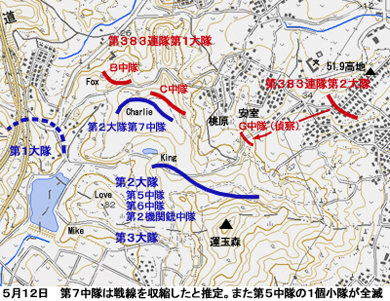

5月11日運玉森方面においては、運玉森北西800mの100m閉鎖曲線高地北側高地(Fox)は米軍の猛攻を受け、同高地守備の第7中隊は勇戦したが、陣地の一角を占領された。運玉森北東800mの51.9高地の拠点において第5中隊の1個小隊が頑強な抵抗を続けていたが、12日には遂に全滅するに至った。

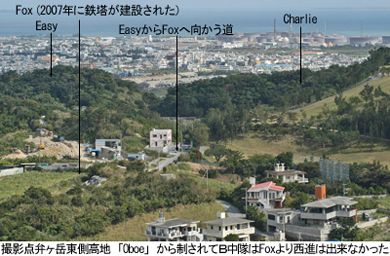

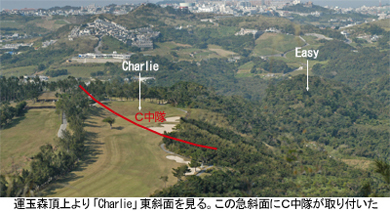

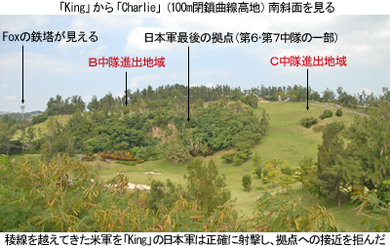

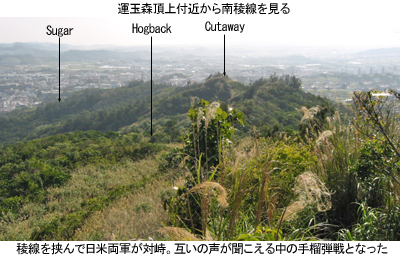

5月11日、攻撃は計画通りに開始された。迫撃砲による攻撃準備射撃の後、B中隊はさしたる抵抗もなく「イージーヒル」を占領、そこから南側の切通に進み、南東から「フォックスヒル」に到達してこれも確保するに至った。C中隊も計画通りに順調な進撃を続け「チャーリーヒル」に到達したが、頂上部の確保までには至らなかった。米軍は「チャーリーヒル」の反対斜面に陣地を構える日本軍と稜線を挟んで20〜30mの距離で手榴弾戦を行うこととなった。

*左の写真は弁ヶ岳東側高地(Oboe)からの撮影で、両写真とも2003年1月の撮影である

5月12日

運玉森方面において運玉森北西800mの100m閉鎖曲線高地付近で近接戦闘が行われたが陣地を確保した。運玉森北東800mの51.9高地の拠点において第5中隊の1個小隊が頑強な抵抗を続けていたが、12日には遂に全滅した。

5月11日から12日にかけて第383連隊第2大隊が「我謝高地」の掃討を終了し、そこから桃原と安室の二つの集落へ進出したことで北側及び北東側から運玉森頂上への攻撃進展の展望が開けた。5月12日は運玉森北側に突き出た山に地歩を固め、ここから桃原と安室の進撃し、G中隊が大がかりな偵察隊を出してこの地区西側の日本軍陣地を潰しにかかった。同夜ホッジ少将は第96師団からの報告一読すると直ちに師団長ブラッドリー少将に電話し、運玉森に対して北側から正面攻撃を実施するよう命じた。「成功が首里攻略の鍵だ」とホッジ少将は幕僚に語った。

5月13日

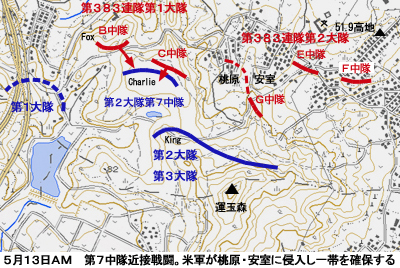

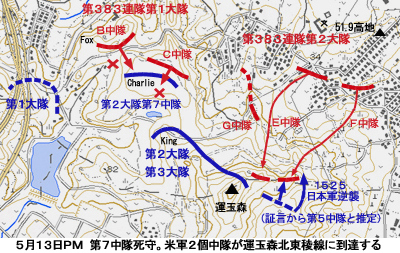

運玉森方面においては従来戦況活発でなかったが、13日運玉森北側に対し米軍は活発な攻撃行動を開始してきた。運玉森守備部隊は逆襲を行って奮戦したが、運玉森頂上北側50m近くまで米軍に進出された。運玉森北西800mの100m閉鎖曲線高地も強力な攻撃を受けたが撃退した。13日海軍の勝田大隊が歩兵第89連隊に配属され、与那原西方地区に配備された。

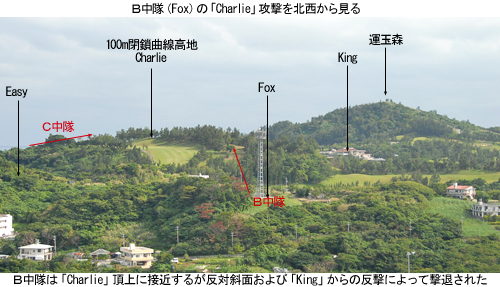

運玉森方面においては従来戦況活発でなかったが、13日運玉森北側に対し米軍は活発な攻撃行動を開始してきた。運玉森守備部隊は逆襲を行って奮戦したが、運玉森頂上北側50m近くまで米軍に進出された。運玉森北西800mの100m閉鎖曲線高地も強力な攻撃を受けたが撃退した。13日海軍の勝田大隊が歩兵第89連隊に配属され、与那原西方地区に配備された。5月13日は暑く晴れた日だった。この日が沖縄戦のターニングポイントとなった。 13日にB中隊が「フォックスヒル」から「チャーリーヒル」に向かって攻撃を試みたが、「キング」やC中隊と対峙している「チャーリーヒル」反対斜面から猛烈な反撃を受けて進撃は停止した。アメリカ軍が「チャーリーヒル」の稜線を越えて反対斜面に攻撃を仕掛けると運玉森付近からの機関銃射撃や「ラブ」反対斜面からの迫撃砲射撃を受ける状況であった。結局B中隊は撤退せざるを得ない状況に陥った。

*右に戦前の地図を付記したが、平坦な地形の「Fox」は当時「Charlie」の半分程度の高さの高地であったこと、「Charlie」もより急峻な地形であったことがわかる。

13日の午前11時、バックナー中将はメイ大佐の指揮所に到着。メイ大佐は運玉森攻撃の機は熟したと判断した。F中隊は朝になっても前夜に我謝に侵入した日本軍の掃討に時間を費やした。第763戦車大隊B中隊の2個小隊はE中隊の支援を受け、朝の間は運玉森北斜面の日本軍陣地に砲弾を撃ち込んだ。運玉森北側の突出部西側を攻撃したG中隊は運玉森背後や「チャーリーヒル」から射撃を受けて稜線上に登ることも出来なかった。メイ大佐は第2大隊長に対して戦車部隊の支援を受けてE中隊とF中隊で運玉森を正面から攻撃するように命じた。

左翼F中隊の2個小隊は運玉森北東の突出部を攻撃し、中間地点まで容易に進出することが出来た。その際に小隊の下士官2名は直ちに態勢を整え、中隊長の命令を待たず一気に稜線まで駆け登ろうと決心した。そして1300にはF中隊将兵が北東部稜線に到達した。

左翼F中隊の2個小隊は運玉森北東の突出部を攻撃し、中間地点まで容易に進出することが出来た。その際に小隊の下士官2名は直ちに態勢を整え、中隊長の命令を待たず一気に稜線まで駆け登ろうと決心した。そして1300にはF中隊将兵が北東部稜線に到達した。日本軍の反撃は凄まじかった。掩体に入った小隊に対して擲弾筒が撃ち込まれ、1525には中隊規模の日本軍が正面及びF中隊の左翼に対して逆襲してきた。ある軍曹は弾丸を撃ち尽くした機関銃を数十メートル先の日本軍へ投げつけると、次に小銃を取り上げて日本兵に向かって撃ち続けた。中隊は下にいる第2小隊に増援を命し、第2小隊は直ちに丘を駆け上った。第2小隊長は部下を稜線上に引率し直ちに機関銃射撃を開始した。上空では砲兵部隊の偵察機がこの戦闘を確認し直ちに射撃要求を行った。すぐさま稜線を越えた地域に集中的な砲兵射撃や迫撃砲射撃が加えられた。この射撃の効果は絶大であり、日本軍は一掃された。

一方E中隊は運玉森北側の突出部の東側斜面を進撃し、運玉森の急な斜面を登ってF中隊の右側に進出して頂上まで約50m東側に占位した。夕刻にはG中隊は運玉森北側突出部上において西に向かって掩体を構築した。これによって東西の線に戦線が形成出来た。こうして日本軍首里防衛線の東端がついに弱体化された。

一方E中隊は運玉森北側の突出部の東側斜面を進撃し、運玉森の急な斜面を登ってF中隊の右側に進出して頂上まで約50m東側に占位した。夕刻にはG中隊は運玉森北側突出部上において西に向かって掩体を構築した。これによって東西の線に戦線が形成出来た。こうして日本軍首里防衛線の東端がついに弱体化された。日本軍は米軍の運玉森攻撃の主力は「チャーリーヒル」と「キング」を結ぶ線であろうと正確に見積もりを行い、司令部はその地域に部隊を確実に配置していた。しかし第383連隊はこの状況を察知しており、敵の防御ラインの弱点(運玉森北側〜北東側斜面)に対して攻撃するように計画していた。この計画はF中隊の2名の小隊長の積極的な行動によって達成されたのである。

5月14日

14日運玉森方面においては、運玉森北西800mの100m閉鎖曲線高地頂上の争奪戦が行われ、その一角が米軍に占領され、同高地と運玉森との中間地区にも米軍が進入してきた。

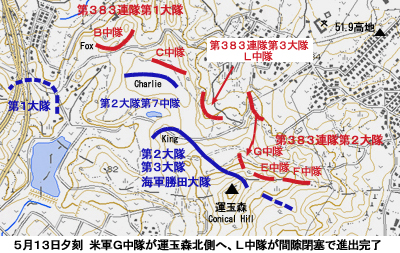

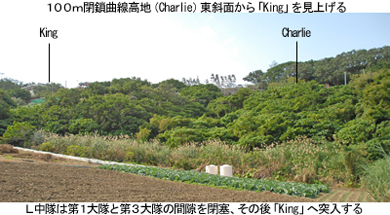

5月14日の攻撃では進展が見られた。B中隊は再度「チャーリーヒル」を攻撃して北端に足場を確保、C中隊も「チャーリーヒル」南側に戦線を押し進めた。しかし「チャーリーヒル」を西側から攻撃したA中隊の1個小隊は全員が死傷、また別の1個小隊は「フォックスピナクル」に向かったがこれも不成功に終わった。13日に「チャーリーヒル」と「キング」の間に進撃し第1大隊と第2大隊の間隙を埋めていた第3大隊L中隊が、14日には「キング」を攻撃し稜線上をほぼ手中に収めた。

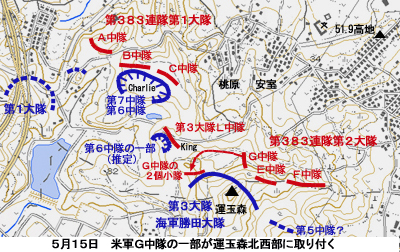

5月15日

15日運玉森方面においては、運玉森北西800mの100m閉鎖曲線高地では終日激戦が続き、頂上付近は米軍に占領された。同高地守備の歩兵第89連隊の第7中隊は戦力がほとんど消耗したため、第6中隊が増加された。運玉森は西方からの強圧を受け、米軍の一部は頂上近くまで進出して来た。

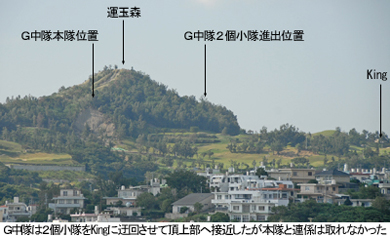

15日運玉森方面においては、運玉森北西800mの100m閉鎖曲線高地では終日激戦が続き、頂上付近は米軍に占領された。同高地守備の歩兵第89連隊の第7中隊は戦力がほとんど消耗したため、第6中隊が増加された。運玉森は西方からの強圧を受け、米軍の一部は頂上近くまで進出して来た。5月15日、第383連隊G中隊の2個小隊は、日本軍のすさまじい弾幕の中を「キング」から運玉森北西突出部に進撃、頂上からわずかに下方の場所に掩体を構築した。この時点でます最初に山頂から北側に進出した中隊と連携を取ろうとした。そのため中隊予備の小隊から6名の兵士を送り込んだが、移動中に全員が日本軍の銃弾に倒れて25mの崖下に転落した。

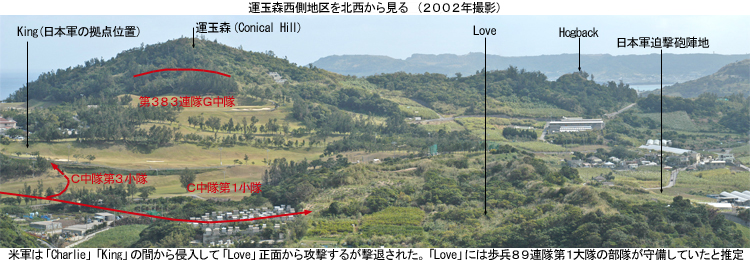

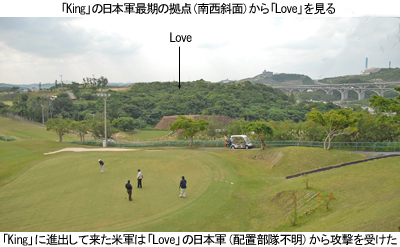

* 5月16日、左写真の手前低地部を右から左へ米軍2個小隊が通過して「Love」へ進撃している。

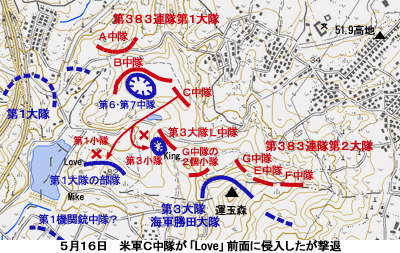

5月16日

運玉森方面においては、一部の米軍が運玉森南西約1kmの大名東側高地に進入したが多大の損害を与えて撃退した。また運玉森東側面陣地に米軍戦車の攻撃があり、その一部は与那原北方地区に進出して来た。

運玉森方面においては、一部の米軍が運玉森南西約1kmの大名東側高地に進入したが多大の損害を与えて撃退した。また運玉森東側面陣地に米軍戦車の攻撃があり、その一部は与那原北方地区に進出して来た。5月16日、「チャーリーヒル」と「キング」の反対斜面にある日本軍の陣地は未だ健在であったが、「チャーリーヒル」の掃討とL中隊を「キング」の西端に進出させて弾薬補給点とするために、東西へ延びる小高い丘「ラブ」への進撃を計画した。

「ラブ」を奪取すれば運玉森南西部反対斜面の日本軍陣地への攻撃が可能となり、また第382連隊の「オーボエ」攻撃の支援も可能となる。だが「ラブ」の防御陣地は強固であり攻撃は失敗に終わり、さらに「チャーリーヒル」反対斜面の日本軍洞窟陣地への進撃も出来なかった。戦車部隊がC中隊1個小隊の「ラブ」への攻撃を支援したが弾薬が欠乏して退却することになった。

「ラブ」「運玉森」「オーボエ」、「キング」及び「チャーリーヒル」反対斜面には推定50挺からなる日本軍の機関銃が配備され濃密な火網を形成しいた。進撃した小隊は集中射を加えられて6名が戦死、残り全員が負傷して昨晩の進出線まで撤退したが、20名の兵士は目標である「ラブ」に取り残された。このうち5月20日までに5名の兵士が前線に戻ってきただけであった。

「ラブ」「運玉森」「オーボエ」、「キング」及び「チャーリーヒル」反対斜面には推定50挺からなる日本軍の機関銃が配備され濃密な火網を形成しいた。進撃した小隊は集中射を加えられて6名が戦死、残り全員が負傷して昨晩の進出線まで撤退したが、20名の兵士は目標である「ラブ」に取り残された。このうち5月20日までに5名の兵士が前線に戻ってきただけであった。5月16日、戦車部隊は運玉森東斜面の日本軍陣地を陣地を攻撃しつつ南進し、与那原郊外まで達した、F中隊は運玉森東斜面への主攻撃部隊となるべく、そのために一番いい場所に進出して攻撃準備を行った。

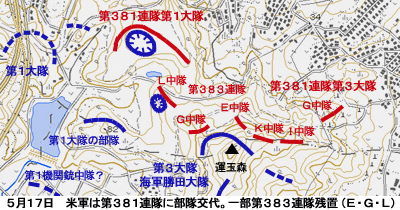

5月17日

運玉森方面においては、運玉森北西の100m閉鎖曲線高地付近で接戦が行われたが、その他の地区では米軍の活発な攻撃はなかった。

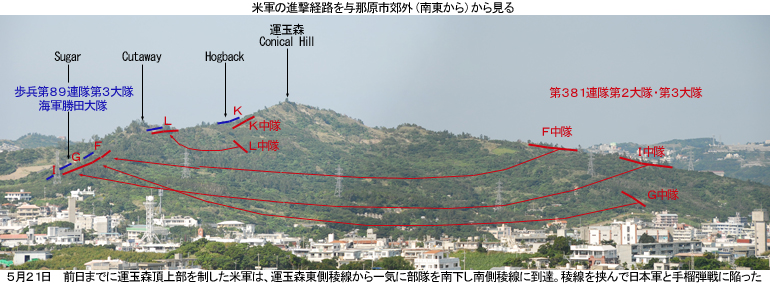

運玉森方面においては、運玉森北西の100m閉鎖曲線高地付近で接戦が行われたが、その他の地区では米軍の活発な攻撃はなかった。5月17日、第381連隊第3大隊は第383連隊のE・F中隊と交代した。もし第381連隊が、運玉森東斜面の掃討に成功すれば、予備である第7師団が海岸線を一気に南下し首里を側面から包囲することが可能となる。

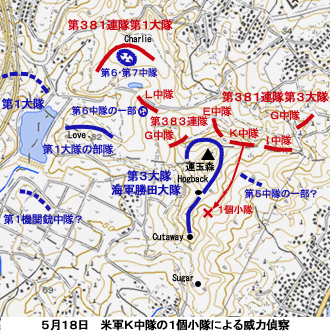

5月18日

運玉森方面においてはにおいては、同高地北西の100m閉鎖曲線高地で接戦が続き、運玉森頂上付近では米軍と近く相対していた。運玉森東側の米軍は、南方に進出して我が右側背に迫ろうとしたため、同方面守備の歩兵第89連隊第3大隊はこの米軍の南進阻止に努めた。

運玉森方面においてはにおいては、同高地北西の100m閉鎖曲線高地で接戦が続き、運玉森頂上付近では米軍と近く相対していた。運玉森東側の米軍は、南方に進出して我が右側背に迫ろうとしたため、同方面守備の歩兵第89連隊第3大隊はこの米軍の南進阻止に努めた。運玉森頂上から南へ延びた稜線にある「ホグバック」から更に南へ約700mほど離れたところに「シュガーヒル」があり、これが第381連隊の攻撃目標であった。「ホグバック」の東斜面には何本もの小さな稜線が海岸部の平野に向かって走り、これらの稜線を確保するには西側の日本軍陣地を制する必要があった。また「ホグバック」付近の稜線上は「ラブ」「マイク」をはじめとした西側の日本軍から常に射撃を受ける状況であった。

5月18日、第381連隊K中隊の小隊長は小隊を引き連れて2番目の稜線にある重機関銃陣地を爆薬で攻撃、さらに3番目の稜線を占領した。この3番目の丘に来たとき、小隊は背後から猛烈な射撃を受けた。その射撃位置は主として1番目の稜線と2番目の稜線の間にある日本軍陣地からであった。その時中隊長から無線で連絡があり、「シュガーヒルまで進撃出来るかどうか」と問われた。「困難だが行けると思います。ただ後方から撃たれている状況から日本軍は我々を追撃していると思われます」と返答した。

運玉森頂上と「シュガーヒル」の間に、鋸状の三角形に尖った山があって、ここからの銃火もまた激しく、小隊は苦境に陥入ってついに煙幕に隠れて退却せざるを得なくなった。それでも1番目の稜線に外哨線を張って一晩守り通した。昼間には戦車隊が平野部から砲撃を加えたが、知念半島から砲撃されて、これもついに退却した。

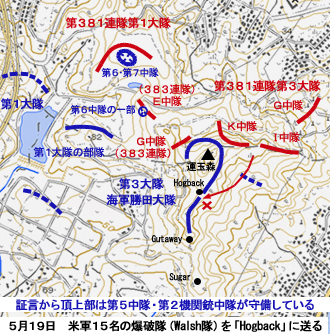

5月19日

運玉森方面においては19日運玉森北西の100m閉鎖曲線高地で接戦が続けられた他は大きな動きはなかった。

5月19日、E中隊は「キング」の西端に取り付いたが、「チャーリーヒル」「ラブ」そして「キング」の反対斜面から反撃を受けて攻撃は頓挫した。米第96師団が後退してこの地域に進出して以来、すでに300名以上の死傷者が生じていた。戦車の支援と限りない弾薬の使用によって絶え間ない攻撃を続けてきたが、その成果は上がらずに将兵の間には不安感が漂った。

5月19日、E中隊は「キング」の西端に取り付いたが、「チャーリーヒル」「ラブ」そして「キング」の反対斜面から反撃を受けて攻撃は頓挫した。米第96師団が後退してこの地域に進出して以来、すでに300名以上の死傷者が生じていた。戦車の支援と限りない弾薬の使用によって絶え間ない攻撃を続けてきたが、その成果は上がらずに将兵の間には不安感が漂った。

5月19日、第381連隊第3大隊長は、運玉森東斜面の1番目の稜線と2番目の稜線の間にある日本軍陣地を殲滅させるために15名の爆破隊を送り込んだ。日中は急斜面を登ることが出来なかったために、日が暮れてから一番北側にある機関銃陣地を殲滅した。するとこの占拠した場所から運玉森の「ホグバック」の反対斜面にある日本軍の陣地配備が確認できた。日本軍は執拗に逆襲を行って来たが、何とか撃退して一晩この場所を守り抜いた。

5月20日

20日米軍が運玉森南側地区に猛攻して来て激戦が展開され、運玉森高地の南東斜面は米軍に占領された。夜間逆襲を行ったが撃退できなかった。運玉森北西の100m閉鎖曲線高地の洞窟陣地では依然接戦が繰り返された。

5月20日アメリカ軍は「チャーリーヒル」反対斜面に対して航空攻撃を実施、500ポンド爆弾を正確に撃ち込んだにもかかわらず「チャーリーヒル」反対斜面(チャーリーポケット)の日本軍は健在で、加えて「ラブ」からの攻撃も依然熾烈を極めた。どちらも5月30日まで攻略することが出来ず、攻撃開始以来19日間にわたってアメリカ軍は苦闘したのであった。

5月20日アメリカ軍は「チャーリーヒル」反対斜面に対して航空攻撃を実施、500ポンド爆弾を正確に撃ち込んだにもかかわらず「チャーリーヒル」反対斜面(チャーリーポケット)の日本軍は健在で、加えて「ラブ」からの攻撃も依然熾烈を極めた。どちらも5月30日まで攻略することが出来ず、攻撃開始以来19日間にわたってアメリカ軍は苦闘したのであった。

5月20日第3大隊は「カッタウェイ」の南側約200m付近で熾烈な戦闘に陥り、L中隊が2番目と3番目の稜線の間に孤立して夜を過ごす結果となった。この夜K中隊は運玉森頂上と2番目の稜線の間を確保し、稜線を挟んで日米が約20m内外で熾烈な手榴弾を行った。5月21日はこの場所を確保するためにK中隊だけで1100発の手榴弾を使い果たした。

5月21日

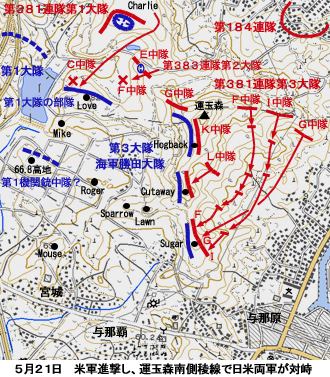

21日運玉森南側稜線の我が陣地は米軍の猛攻を受け、運玉森頂上南側から与那原北西700mの高地にわたる稜線の東斜面は米軍に占領され、稜線を挟んで接戦となった。運玉森南西500mの66.8高地付近に有力な米軍が侵入してきたが撃退した。運玉森北西の100m閉鎖曲線高地においては、我が部隊は洞窟によって奮戦を続けたが損害はいよいよ増大した。

5月21日、L中隊は「カッタウェイ」やその北側の「ホグバック」付近で日本軍と交戦状態にあったが、I中隊とF中隊は起伏の激しい「ホバック」の東側を「シュガーヒル」に向かって攻撃前進を続けていた。将兵はひとつの稜線に到達するたびに一度休息をとって支援火力態勢を整え、反対斜面に数百発の迫撃砲弾を撃ち込んだ後に次の稜線を目指すとともに、戦車部隊が砲撃を加えて洞窟陣地やトーチカに潜む日本兵をあぶり出した。中隊の60ミリ迫撃砲や重機関銃などの効果的な支援火力も歩兵の進撃の併せて前進した。砲兵部隊は「シュガーヒル」の反対斜面を集中的に砲撃し、南西部から増援を送り込もうとする日本軍の企図をことごとく破砕した。右翼のF中隊は「カッタウェイ」裾野の開豁した地域を横切って「シュガーヒル」の北斜面に兵士がバラバラになりながら全速力で走り抜けなければならなかった。そしてF中隊は「シュガーヒル」に戦線を形成したものの、絶え間ない「カッタウェイ」からの射撃によって一週間も釘付けとなった。しかしF中隊はその夜に果敢に攻撃を行って50名の日本兵を倒した。I中隊はさしたる困難もなく「シュガーヒル」の東側を占領し、そこに日本軍の逆襲に備えてG中隊が強化配備された。この日の進撃で第381連隊は56人もの戦死者を出したが、日本軍には403人の損害を与えた。運玉森東斜面はいまは全面的に米軍の手中に入り、第7師団は右側から攻撃を受けることなく中城湾岸を与那原に進撃することが出来るようになった。しかし、運玉森西側と「カッタウェイ」反対斜面はまだわずかながらも強固に日本軍が防御戦闘を継続した。

5月21日、L中隊は「カッタウェイ」やその北側の「ホグバック」付近で日本軍と交戦状態にあったが、I中隊とF中隊は起伏の激しい「ホバック」の東側を「シュガーヒル」に向かって攻撃前進を続けていた。将兵はひとつの稜線に到達するたびに一度休息をとって支援火力態勢を整え、反対斜面に数百発の迫撃砲弾を撃ち込んだ後に次の稜線を目指すとともに、戦車部隊が砲撃を加えて洞窟陣地やトーチカに潜む日本兵をあぶり出した。中隊の60ミリ迫撃砲や重機関銃などの効果的な支援火力も歩兵の進撃の併せて前進した。砲兵部隊は「シュガーヒル」の反対斜面を集中的に砲撃し、南西部から増援を送り込もうとする日本軍の企図をことごとく破砕した。右翼のF中隊は「カッタウェイ」裾野の開豁した地域を横切って「シュガーヒル」の北斜面に兵士がバラバラになりながら全速力で走り抜けなければならなかった。そしてF中隊は「シュガーヒル」に戦線を形成したものの、絶え間ない「カッタウェイ」からの射撃によって一週間も釘付けとなった。しかしF中隊はその夜に果敢に攻撃を行って50名の日本兵を倒した。I中隊はさしたる困難もなく「シュガーヒル」の東側を占領し、そこに日本軍の逆襲に備えてG中隊が強化配備された。この日の進撃で第381連隊は56人もの戦死者を出したが、日本軍には403人の損害を与えた。運玉森東斜面はいまは全面的に米軍の手中に入り、第7師団は右側から攻撃を受けることなく中城湾岸を与那原に進撃することが出来るようになった。しかし、運玉森西側と「カッタウェイ」反対斜面はまだわずかながらも強固に日本軍が防御戦闘を継続した。

5月22日

22日与那原付近は朝から雨であった。22日未明与那原南側雨乞森高地付近は米軍の奇襲を受け0600頃占領された。

22日与那原付近は朝から雨であった。22日未明与那原南側雨乞森高地付近は米軍の奇襲を受け0600頃占領された。5月23日

運玉森は接戦をしながらも辛うじて保持していた。

5月24日

第24師団長は与那覇方面に侵入した米軍を撃退するため、師団作戦主任参謀稲代正治少佐を歩兵第89連隊本部に派遣して戦闘指導を援助させた。同方面は激戦を繰り返し与那覇南北の線を確保して、米軍の進出を阻止したが撃退できなかった。

* 5月24日〜27日まで歩兵第89連隊に関する記述はない。しかしながら、28日の師団撤退命令中において、歩兵第89連隊の行動に関する記述が現れる。それによれば、「約1個大隊を宮平北側高地に6月1日まで残置し、主力は29日夜、現陣地を撤退し、31日与座付近に終結する」とある。このことからこの期間は宮平付近で防御戦闘を行っていたことが推察される。

5月29日

歩兵第89連隊は第3大隊(船舶工兵第26大隊属)を宮平北側高地に残置し、主力は29日夜陣地を撤退し、東風平(30日)を経て、31日与座付近に終結した。

歩兵第89連隊は北海道旭川市での編成であり、北海道出身の下士官・兵が多い。

総員数については2月に赴任してきた将校の氏名すら不明の部分があり、防衛隊を含めての正確な数は不明である。

運玉森地区の戦場はその大半が沖縄カントリークラブ内に位置する。ゴルフコースが整備され当時とは地形形状が異なる面があるが、全般的には概ね戦場が残されている地区である。

歩兵第32連隊側からの見方では、歩兵第89連隊第2大隊は配属間は消極的な戦闘であったという意見もあるが、配属という状況には心情的に理解できる面がある。

正面幅約3kmを1個大隊で守備するという戦術上の弱点を米軍は看破できず、追撃することが出来なかった。これは5日に歩兵第32連隊第1大隊が単独で棚原地区に突進して米軍戦力を吸引したことが大きな要因であると推察する。

我謝51.9高地は一部54高地と記載されている資料もあるが、歩兵第89連隊内で使用された51.9高地をここでも使用している。

5月3日まで51.9高地には第11中隊主力(指揮班及び第2小隊)、我謝集落に第11中隊第1小隊が配備されていた。これらは攻勢移転の際の全滅に伴い第5中隊に交代した。

100m閉鎖曲線高地(Charlie)守備部隊の第7中隊(桜庭中隊)は運玉森地区の戦闘ではこの場所にだけしか登場しないことから、中隊全勢力が布陣したと考えられる。

左写真からもわかるとおり、中城湾に面しているため、米艦艇から至近距離で艦砲射撃を受け、そのための損害が非常に大きかった。

チャーリーヒル(Charlie)は現在では頂上部が整地されなだらかな斜面であるが、当時は斜度の険しい独立峰であった。従って頂上付近では稜線を挟んだ手榴弾戦が行われたのである。

沖縄戦における日本軍陣地では、左のように前進陣地や警戒陣地など本来敵と接触してその動向を偵知した後には主陣地へ後退するべき部隊が、そのまま全滅するケースが多い。おそらく米軍の機動力の前に退路を遮断されることが原因であろうが、これが主陣地での戦力低下に繋がっていることが多い。

桃原・安室地区は日本軍の攻勢移転時から徹底した艦砲射撃を加えられ、戦後は散乱した日本兵の遺体で埋め尽くされていたと言われる。地元住民の方々の収容作業により、この地区の日本兵の遺体は現在の「西原の塔」に集められて埋葬されたということであった。

5月13日は西部戦線において、安里52高地(シュガーローフ)の戦闘が開始された日でもあり、東西の最重要地形の攻防戦を含み、沖縄戦全戦線で日本軍の組織的戦闘が最終段階に突入した日でもある。

B・C・G中隊は日本軍陣地の相互支援射撃によって攻撃前進することができなかったが、E・F中隊は地形上日本軍相互支援射撃の死角となっていたために、迅速に稜線上に立つことが出来た。通常であれば、それを補う迫撃砲や野戦砲の弾幕を構成するのだが、絶対的に砲数が不足していたものと思われる。

迫撃砲陣地は「Love」の南側にあり、主として「Charilie」や「King」前面に指向していたようだ。

証言で、第2機関銃中隊兵士が米軍に突入する第5中隊を見たというものがあり、状況から第5中隊は全滅したと感じたという激戦であった。米軍側の記述からもその凄まじい戦闘が想像できる。

歩兵第89連隊としても兵員・装備などから運玉森東側はある程度米軍に進出されると踏んでいたようで、主戦力である第3大隊や海軍勝田大隊は運玉森南側稜線より東側には部隊を配兵していない。

ただし13日に運玉森東側稜線を占領され、頂上部に迫られたことは大きな誤算であったようだ。歩兵第89連隊としては頂上部を占領されると主防御線が分断されることとなり、頂上の死守は絶対的であったと思われる。

「フォックスピナクル」は現在では住宅地となっており判然としない。記録では再編成を終えた第1大隊がこの方面へ配備されたとされるため、その一部が阻止したものと思われる。

L中隊が大きな反撃を受けることなく「King」に到達したことから、日本軍はこの時点で反対斜面(裏側)に拠点を移したと判断できる。

G中隊が頂上部攻撃中隊に指定されたようで、二手に分かれて挟撃を企図したものと思われるが、結局最後に連係をとることができずに膠着状態に陥っている。

ゴルフ場造成に際して、この100m閉鎖曲線高地付近から大量の不発弾が出たそうで、その後に手を加えようにも不発弾のため簡単には造成できないとのことである。

「大名東側高地」は米軍が呼称した「Love」を指す。

「Charlie」と「King」の狭い地域を(5月15日の写真を参考)進撃できたということは、すでに昼間においては日本軍は洞窟陣地に封殺されている状況であったと思われる。

取り残された米軍兵士は付近の墓に逃げ込んだ。ここには一般住民も避難していたようで、住民から介護を受けて数日後に自軍陣地に戻った兵士がいたという。

左の写真の状況において、運玉森頂上部や「Love」には日本軍が守備しており、かなり狭い範囲に日米両軍が入り乱れていたことがわかる。

米軍は部隊を入れ替えるとともに、翼側にG中隊を配備、運玉森東側稜線から一気に南下を推し進める準備に着手した。

K中隊・I中隊はその後の攻撃が容易になるように、東側稜線の低い方へ移動している。

運玉森東側斜面に「第5中隊の一部」と記載しているが、これは第5中隊の生存者が、米軍の射撃音が頭上やある時は後方から聞こえたという証言を元にしている。第5中隊は全滅としている資料もあるが、証言を総合すると、頂上部と東側斜面に一部勢力が残っていたようである。

米軍も後方から撃たれていると記述していることから、この東斜面では第一線が不確定な戦闘となっていたようだ。

ついに運玉森頂上部が米軍に占領され、日本軍は主防御線を二つに分断される危機に陥った。

日本側の記録では66.8高地まで侵入されたとあるが、米軍側では「Love」までの進撃としている。実際は「Love」の稜線上まで一部米軍が進出し、そこから66.8高地を攻撃したのではないかと推察する。

頂上部を制した米軍は一気に東側稜線から進撃して南側稜線に到達した。しかしその後この南側稜線を超越しての進撃は出来ずに戦闘は膠着状態に陥った。

この最大の要因は天候であった。この時期は沖縄の梅雨であり、ぬかるむ道路で全線にわたって弾薬や食糧の補給が出来ずに戦線が膠着したのである。

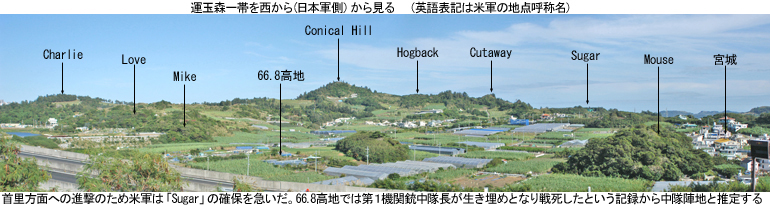

米軍は「Sugar」を占領することで、東海岸沿いから与那原に進出、さらに方向を右へ転換して首里へ向かう計画であった。

「King」の右手に芝生の小さな山が見える。この場所で生き残りの米軍兵士達が戦後何度か慰霊祭を行っている。最近では2001年に行われたようである。

第6中隊・第7中隊については一部が拠点を脱出し、沖縄戦終戦に至るまで戦闘を継続したようだ。第7中隊長(桜庭中隊長)は6月下旬まで与座で戦闘を継続したという資料がある。(他の資料では5月中旬に戦死)

この雨の中の奇襲は、沖縄第32軍司令部・歩兵第89連隊にとって衝撃であったと思われる。司令部はこの米軍に対して手持ちの部隊を投入して東部戦線の崩壊を防ごうとしたが、すでに対応できる部隊もなく、首里戦線の崩壊は時間の問題となった。

一方、歩兵第89連隊は対峙する米軍との戦闘に手一杯であり、右側背から米軍に包囲される危機に瀕したのである。

米軍の投げた手榴弾を掴んで再び米軍に投げ返したり、米軍もその逆に日本軍に手榴弾を投げ返すなど正に奮戦と言える戦闘であった。

沖縄戦において、日本軍が自ら撤退するまで長期にわたり陣地を確保したのは、「嘉数・西原の戦闘」、安里52高地の戦闘における「ハーフムーン」、そしてこの「運玉森の戦闘」だと考える。

歩兵第89連隊は3個大隊中2個大隊が再編でありながら、ついに運玉森の突破を許さなかったのである。