嘉数高地の戦闘は、沖縄戦における日米の戦闘の中でも特筆される戦闘である。米軍がその攻略に16日間を要した戦闘であるという点もあるが、それ以上に日本軍の 「防御戦闘」 のあり方を決定的に位置づけている点が後世にも評価されているのである。この「嘉数高地の防御戦闘」は当時、戦訓特報として大本営から全軍に布告されており、更に現在の陸上自衛隊においても、「反斜面陣地」や「地形障害と火力の指向」「相互支援」など幹部に対する防御戦闘の模範として教育されている。 米軍側の記録においても、沖縄戦の最大の危機とされるのが4月22日頃の嘉数地区の戦況であり、米軍としてはこの時期に日本軍の反撃を受けたならば危機的状況に立たされていたであろうことは間違いない。

嘉数高地の戦闘は、沖縄戦における日米の戦闘の中でも特筆される戦闘である。米軍がその攻略に16日間を要した戦闘であるという点もあるが、それ以上に日本軍の 「防御戦闘」 のあり方を決定的に位置づけている点が後世にも評価されているのである。この「嘉数高地の防御戦闘」は当時、戦訓特報として大本営から全軍に布告されており、更に現在の陸上自衛隊においても、「反斜面陣地」や「地形障害と火力の指向」「相互支援」など幹部に対する防御戦闘の模範として教育されている。 米軍側の記録においても、沖縄戦の最大の危機とされるのが4月22日頃の嘉数地区の戦況であり、米軍としてはこの時期に日本軍の反撃を受けたならば危機的状況に立たされていたであろうことは間違いない。嘉数高地は当初沖縄第32軍司令部の米軍上陸予想点 (予想3地点の第1案) であったため、陣地は全て海側から攻撃を受ける想定で構築された。ところが第9師団の抽出後の数度の配備変更で最終的に昭和20年1月末に、85高地を主陣地第一線として戦略持久の北方主陣地帯の一角を担うこととなった。米軍上陸まで約2ヶ月で中隊の配備を変更し、陣地の再構築を実施するなど、第一線部隊の混乱は想像に難くない。

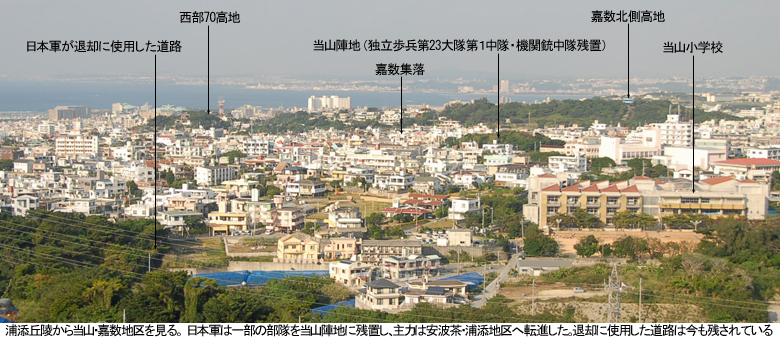

現在、、嘉数高地は「嘉数高台」として公園化され整備され、米軍が苦戦した一因となった比屋良川もほぼ当時の姿をそのまま留めている。沖縄戦の戦場が次々とその姿を失っている中で貴重な戦跡として後世に語り継がれるようである。

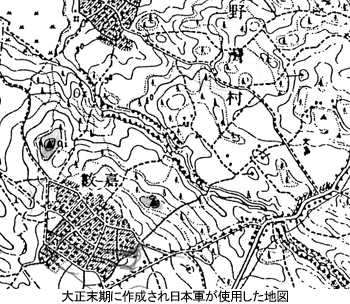

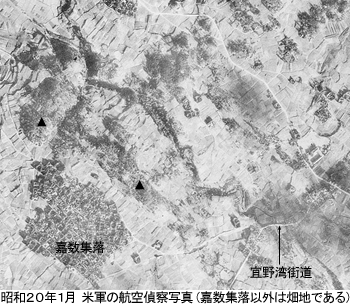

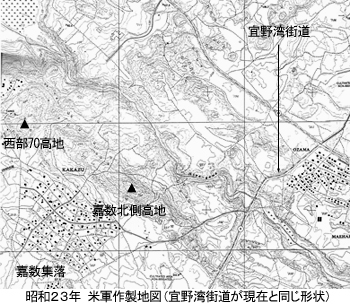

○ 嘉数高地の地形変遷

嘉数地区周辺は水田と畑が広がり、一見すると戦車機動の容易な地形と思われる。しかしながら米軍が戦闘の拠り所とした航空偵察写真や

地図でも比屋良川の深さが判定出来ず、これが大きな障害となって歩兵及び戦車部隊の行動を大きく制限することとなった。

日本軍はこの地形を熟知し、特に戦車の進入経路を確実に見積もり、重厚に対戦車火器を配置した。戦闘の前から日本軍の完勝であった。

嘉数高地の戦闘

● 嘉数高地の表記について

■ 嘉数高地は数々の資料や手記で様々な名称で書かれているが、当HPでは次のように記述している。

日本軍側の呼称 : 「嘉数高地」 は 「西部70高地」と「嘉数北側高地」の二つからなる。この二つの高地の間に「鞍部」(峠)がある。

米軍側の呼称 : 全般的な高地名はなく、「Kakazu West」(西部70高地) と 「Kakazu Ridge」(嘉数北側高地) からなる。

「Kakazu West」は最高点が二つあり、米軍は「北の峰」「南の峰」と称した。

■ 日本軍側の行動は当HPでは 「青色」で記載しているが、嘉数高地のの戦闘では特に生存者の証言を記述しており、その部分は

「黒色」 で記述している。証言者は以下のとおり。(陸上自衛隊富士修親会戦闘戦史防御編より)

独立歩兵第13大隊第5中隊第2小隊長

独立歩兵第23大隊

機関銃中隊長、独立歩兵第23大隊第2中隊・第3中隊・第4中隊の各分隊長

独立速射砲第22大隊第3中隊第○小隊長

独立機関重第4大隊長副官

● 日本軍の編成

独立歩兵第13大隊 (5個歩兵+1個機関銃中隊編成で総員1233名)

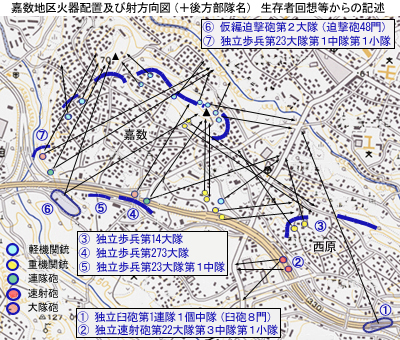

配属部隊 : 師団工兵の一部、 仮編迫撃砲第2大隊(4個中隊編成各中隊迫撃砲12門で合計48門)

協力部隊 : 第4機関銃大隊第1中隊、独立速射砲第22大隊第3中隊(速射砲4門)

砲兵支援 : 独立重砲兵第100大隊、野戦重砲兵第1連隊、野戦重砲兵第23連隊第1大隊、独立臼砲第1連隊1個中隊

独立歩兵第23大隊 (独立歩兵第13大隊と同じ)

独立歩兵第272大隊 (3個歩兵+1個機関銃中隊編成で総員683名)

独立歩兵第273大隊 (同上)

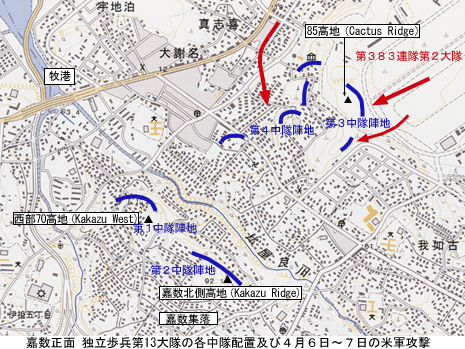

4月5日

左翼独立歩兵第13大隊正面は神山及び大山付近の前進陣地が昨夜撤退したため、85高地地区の主陣地は5日朝から戦車を伴う有力な米軍の攻撃を受けた。守備部隊(第3中隊、独立機関銃第4大隊第1大隊他)は善戦し、戦車2〜3両を擱坐させて米軍を撃退した。我が方も相当の損害を生じた。

* 前進陣地 : 主陣地の位置を欺騙させて、敵に早期に戦闘展開を行わせて前進を阻止する陣地。

4月6日

左翼の独立歩兵第13大隊正面の85高地(第3中隊基幹)地区の主陣地は米軍の猛攻を受け、第3中隊長鈴木中尉、小隊長林少尉以下多数の戦死者を生じ、全滅に近い状態となり85高地付近は米軍に占領された。

4月6日、敵の強力な防御拠点である西海岸沿いのカクタスリッジ(85高地)は依然敵の手中にあった。早朝から航空機による攻撃を加えたが第96師団の攻撃部隊はその後も前と変わらぬ激しい敵の砲火を浴びた。第383連隊第2大隊は敵の迫撃砲射撃下をこの高地確保のために攻撃前進を行った。近づくにつれ敵の擲弾筒射撃を受けたが、手榴弾を初めとしたあらゆる火器を使用して接近し日本軍の陣地を攻撃した。この攻撃で第2大隊はカクタスリッジの西半分を確保した。翌4月7日には日本軍の斬込を受けたが、残りの東半分を米軍が確保するに到った。

4月6日、敵の強力な防御拠点である西海岸沿いのカクタスリッジ(85高地)は依然敵の手中にあった。早朝から航空機による攻撃を加えたが第96師団の攻撃部隊はその後も前と変わらぬ激しい敵の砲火を浴びた。第383連隊第2大隊は敵の迫撃砲射撃下をこの高地確保のために攻撃前進を行った。近づくにつれ敵の擲弾筒射撃を受けたが、手榴弾を初めとしたあらゆる火器を使用して接近し日本軍の陣地を攻撃した。この攻撃で第2大隊はカクタスリッジの西半分を確保した。翌4月7日には日本軍の斬込を受けたが、残りの東半分を米軍が確保するに到った。4月7日

左翼独立歩兵第13大隊正面においては、6日に85高地付近が占領され、大謝名東方高地(第4中隊守備)が猛攻を受けた。第4中隊は敢闘したが7日夕刻頃には死傷4分の3を生じ戦力は激減した。独立歩兵第13大隊長は、第4中隊の戦力低下を考慮し陣地保持困難と考え、7日夜第4中隊を嘉数の陣地に後退させた。しかし、第3中隊・第4中隊のうち嘉数で掌握できたのは僅かに20名程度であった。

左翼独立歩兵第13大隊正面においては、6日に85高地付近が占領され、大謝名東方高地(第4中隊守備)が猛攻を受けた。第4中隊は敢闘したが7日夕刻頃には死傷4分の3を生じ戦力は激減した。独立歩兵第13大隊長は、第4中隊の戦力低下を考慮し陣地保持困難と考え、7日夜第4中隊を嘉数の陣地に後退させた。しかし、第3中隊・第4中隊のうち嘉数で掌握できたのは僅かに20名程度であった。第383連隊は続いて嘉数高地攻略に着手することになった。4月7日及び8日には航空機や砲兵射撃、艦砲射撃などの支援下に嘉数高地手前まで前進したが、この時でもまだ嘉数高地に対する正確な知識はほとんど持ち合わせていなかった。この2日間にわたる前進間に第1大隊が数回攻撃を試みたが、予想外の損害を被った。8日には初めて臼砲の攻撃を受けた。この320ミリ口径の砲弾は破片効果こそ小さいものの、その爆発力は地面に大穴を開ける威力を持っていた。

4月8日

4月8日朝から、宇地泊〜嘉数〜我如古〜南上原〜和宇慶のわが陣地は全線にわたって米軍の攻撃を受け激戦が展開された。

左翼独立歩兵第13大隊正面においては、嘉数北側高地一帯のわが陣地は米軍の猛攻を受けたが、善戦ののちこれを撃退して陣地を保持した。また夜には予備の第5中隊をもって85高地の奪回を図ったが、中隊長以下ほとんどが戦死して奪回はならなかった。

4月8日第383連隊長メイ大佐は隷下の第1大隊及び第3大隊に対して翌日には嘉数高地を占領するように命令した。8日は両大隊は攻撃準備を整えた。

第1大隊と第3大隊は嘉数高地の北東約数百メートルの丘陵部に集結した。このアメリカ軍と嘉数高地の間には深い渓谷(比屋良川)があったが木々で覆われて全容が確認出来ていなかった。嘉数高地は真ん中付近の鞍部で区切られた二つの高地からなっていて、東側の 「嘉数北側高地」(92m) が西側の 「西部70高地」(70m) 高地よりも高く、その頂上稜線部には奥行き約20m程の平らな部分があった。鞍部近くには墓地が多く散在した。この東側の高地を「嘉数リッジ」、鞍部の西側の高地を「嘉数ウエスト」と称した。「嘉数ウエスト」の北側斜面は切り立った斜面であったが、嘉数高地の東側斜面は急峻ではあったが険しいというほどではなかった。

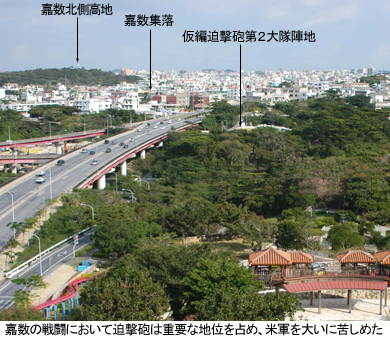

日本軍は嘉数高地周辺に最も強力な防御陣地を構えていた。反対斜面の迫撃砲陣地は嘉数高地北側の渓谷(比屋良川)と嘉数高地北側斜面に確実に狙いを定めるとともに、防御陣地の弱点にもこの火力を指向していた。さらにこれを補完するために擲弾筒も配備されていた。機関銃座を持つトーチカや壕はトンネルで結ばれ、米軍の接近する経路はいずれも押さえられていた。日本軍はまた後方の首里地区から砲兵射撃を加えるようにも画策していた。嘉数集落の石垣や瓦礫によって日本軍の陣地配備はほとんど確認することも出来なかった。

第383連隊第1大隊は「嘉数リッジ」の攻略を、第3大隊は「嘉数ウエスト」の攻略を命じられた。各中隊は奇襲するために攻撃準備射撃を行わずに夜明け前から攻撃を開始する予定であった。将兵はこの攻撃に関しては漠然としたイメージしか持っていなかった。航空偵察も地図もこの地区の細部情報に関しては不正確なものが多かった。越えるべき渓谷でさえ、実際目で見ることが出来ていなかったのである。

4月9日

9日払暁、独立歩兵第13大隊の守備する嘉数北側高地は米軍の奇襲攻撃を受けた。米軍は常用戦法である準備射撃を行わないで来襲した。0600頃、我が守備隊が米軍の来襲を知ったとき、既に有力な米軍が嘉数北側(米軍名嘉数リッジ)及び西側70高地(米軍名嘉数ウエスト)の各頂上付近に侵入しており、直ちに激烈な近接戦闘となった。独立歩兵第13大隊長原大佐は我が有効な迫撃砲火の支援下に果敢な反撃を行い、1000頃から逐次米軍を撃退し、夕刻には嘉数北側高地を確保した。嘉数西側70高地に進出した米軍に対しても、果敢な反撃を加えてこれを奪回確保した。歩兵第63旅団は、嘉数方面の戦況を観察し、棚原高地付近に所在する独立歩兵第272大隊を増援として独立歩兵第13大隊長に配属した。独立歩兵第272大隊は9日昼間嘉数付近に移動して嘉数の戦闘に奮戦した。(生存者の証言では昼に移動を開始したが、西側70高地に到着配備されたのは10日の明け方であった)

9日払暁、独立歩兵第13大隊の守備する嘉数北側高地は米軍の奇襲攻撃を受けた。米軍は常用戦法である準備射撃を行わないで来襲した。0600頃、我が守備隊が米軍の来襲を知ったとき、既に有力な米軍が嘉数北側(米軍名嘉数リッジ)及び西側70高地(米軍名嘉数ウエスト)の各頂上付近に侵入しており、直ちに激烈な近接戦闘となった。独立歩兵第13大隊長原大佐は我が有効な迫撃砲火の支援下に果敢な反撃を行い、1000頃から逐次米軍を撃退し、夕刻には嘉数北側高地を確保した。嘉数西側70高地に進出した米軍に対しても、果敢な反撃を加えてこれを奪回確保した。歩兵第63旅団は、嘉数方面の戦況を観察し、棚原高地付近に所在する独立歩兵第272大隊を増援として独立歩兵第13大隊長に配属した。独立歩兵第272大隊は9日昼間嘉数付近に移動して嘉数の戦闘に奮戦した。(生存者の証言では昼に移動を開始したが、西側70高地に到着配備されたのは10日の明け方であった)この戦闘において米軍に多大の損害を与えたが、我が方も独立歩兵第13大隊第1中隊は大部が戦死傷し中隊の戦闘力はなくなった。尚、独立歩兵第13大隊は、4月9日までの准士官以上の戦死は中隊長3名を含み21名に及び、大隊戦力は極度に低下した。

夜明け前の薄暗さが部隊の移動を隠していた。東から第1大隊C中隊とA中隊、第3大隊L中隊とI中隊が並んだ。C中隊とA中隊は渓谷を渡って「嘉数リッジ」の斜面を駆け上り、夜明け前までには敵に気づかれることなく頂上に達する予定だ。L中隊の先頭部隊は「嘉数ウエスト」へ向かう途中に数名の日本兵を殺害したが、守備部隊に気づかれることはなかった。一番西側に位置する I 中隊は大謝名集落の約150m付近の開豁地にあったが、明るくなってもまだ攻撃前進が遅れた状態であった。

0600過ぎに日本軍はこの行動に気づいた。あるトーチカの機関銃が火を噴き、A中隊を釘付けにした。その直後には激しい迫撃砲弾が前線に落下し始めた。アメリカ兵は全く分の悪い地域に展開していた。A中隊もC中隊も稜線上にいたが散開も出来ず、かと言って連絡も出来なかった。同じようにA中隊は右の「嘉数ウエスト」にいるL中隊とも連絡がとれなかった。L中隊はこの迫撃砲射撃からとりあえず逃れてはいたが、退却のために渡ろうとした渓谷に砲弾が集中して後退することが出来なかった。I 中隊も開豁地で同じ迫撃砲射撃を受けたために動くことが出来ず、L中隊は「嘉数ウエスト」で孤立する状況に陥った。

0600過ぎに日本軍はこの行動に気づいた。あるトーチカの機関銃が火を噴き、A中隊を釘付けにした。その直後には激しい迫撃砲弾が前線に落下し始めた。アメリカ兵は全く分の悪い地域に展開していた。A中隊もC中隊も稜線上にいたが散開も出来ず、かと言って連絡も出来なかった。同じようにA中隊は右の「嘉数ウエスト」にいるL中隊とも連絡がとれなかった。L中隊はこの迫撃砲射撃からとりあえず逃れてはいたが、退却のために渡ろうとした渓谷に砲弾が集中して後退することが出来なかった。I 中隊も開豁地で同じ迫撃砲射撃を受けたために動くことが出来ず、L中隊は「嘉数ウエスト」で孤立する状況に陥った。A中隊、C中隊の将兵は稜線上の地隙に身を潜め、殺人的な砲撃を受ける北側斜面から逃れる機会をうかがっている頃、L中隊は中隊長が部下を鼓舞しながら 「嘉数ウエスト」の頂上部に駆け上がってきた。彼らは着剣し直ちに白兵戦に移行し、それは陽が昇ってからもしばらく続いた。

L中隊が「嘉数ウエスト」で交戦している頃、「嘉数リッジ」の状況は絶望的になっていた。日本軍の迫撃砲射撃の弾幕はいよいよアメリカ軍の潜んでいる頂上部へと近づいてきた。A中隊の地区では0745まで絶えることなく白兵戦が繰り広げられた。アメリカ軍は増援小隊を送ろうとしたが渓谷と嘉数高地の間の開豁地で釘付けにされた。増援も不可能であった。

A中隊長からは増援部隊が進出するか、もしくは第3大隊が西側に進出して来ることが出来ない状況では撤退するとの報告が届いた。この時、第3大隊L中隊は「嘉数ウエスト」に進出して苦戦中であることはA中隊には伝わっていなかった。B中隊はA中隊の後方に進出するよう命令されたが渓谷に対する敵の集中射撃で進撃は停止せざるを得なかった。日本軍は渓谷に弾幕を形成し、その後のアメリカ軍の増援を阻止し続けていた。さらに日本軍の逆襲部隊が頂上付近の将兵に対してとどめを刺そうと進撃してきた。

A中隊長からは増援部隊が進出するか、もしくは第3大隊が西側に進出して来ることが出来ない状況では撤退するとの報告が届いた。この時、第3大隊L中隊は「嘉数ウエスト」に進出して苦戦中であることはA中隊には伝わっていなかった。B中隊はA中隊の後方に進出するよう命令されたが渓谷に対する敵の集中射撃で進撃は停止せざるを得なかった。日本軍は渓谷に弾幕を形成し、その後のアメリカ軍の増援を阻止し続けていた。さらに日本軍の逆襲部隊が頂上付近の将兵に対してとどめを刺そうと進撃してきた。0830、C中隊は東側から激しい反撃を受けた。第1大隊長はA中隊長に対して「万難を排して現地を死守せよ」との命令を下した。しかしすでに勝敗は決したも同然であった。A中隊長は無線で「頂上付近の生存者約50名。掩護部隊も釘付けにされている。機関銃の十字射撃に加えて敵の砲迫による集中射撃を受けている。増援部隊が進出できないならば撤退しかない」。

連隊長は一度獲得した高地を手放すのをよしとしなかった。しかもここで第1大隊を撤退させるとなると更なる犠牲が伴うことは必至であった。「G中隊を増援に送る。副連隊長も同行させるので、何としても稜線上を死守せよ」と返答した。

連隊長は第1大隊と第3大隊の間隙にG中隊を投入しようとしたが、G中隊は後方1kmの所にあって、第1大隊の救援にはとても間に合う状態ではなかった。

「嘉数リッジ」上のA中隊長はこの位置では敵の攻撃に耐えきれないと判断した。迫撃砲弾からは死角の位置ではあったが、中隊長は部下に煙幕下に後方へ退がるように指示した。すぐに化学中隊から煙弾が撃ち込まれ戦線を覆い始めた。1000にはA中隊C中隊の全域を覆う事が出来た。この間に負傷者を運び出した。嘉数高地上に残された将兵は迫撃砲弾の合間を縫って後退したが、渓谷に近い平地部で再度敵砲火に釘付けになった。

「嘉数リッジ」上のA中隊長はこの位置では敵の攻撃に耐えきれないと判断した。迫撃砲弾からは死角の位置ではあったが、中隊長は部下に煙幕下に後方へ退がるように指示した。すぐに化学中隊から煙弾が撃ち込まれ戦線を覆い始めた。1000にはA中隊C中隊の全域を覆う事が出来た。この間に負傷者を運び出した。嘉数高地上に残された将兵は迫撃砲弾の合間を縫って後退したが、渓谷に近い平地部で再度敵砲火に釘付けになった。A中隊とC中隊の将兵がようやく渓谷まで後退した1030に、増援のために進出してきたB中隊と合流した。第1大隊の攻撃命令により、B中隊は46名の編成で渓谷を渡って南側に出ようとしているところであった。だが数メートル進んだだけで激しい迫撃砲射撃と機関銃射撃を受け、たちまちにして7名が負傷した。日本軍は渓谷及びその南側平地部を迫撃砲と砲兵射撃によって完全に制圧しており、アメリカ軍の前進は不可能であった。午後はこの3個中隊の生存者がやっとのことで自軍のラインまで後退してきた。まさに悪夢のような後退劇であった。大隊軍医は生存者のいづれの者も更なる任務にはつけないと考えた。

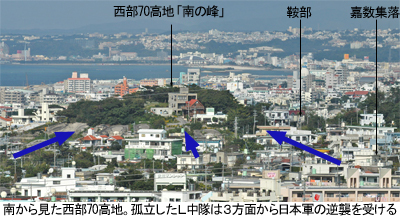

孤立したL中隊

C中隊とA中隊の撤退により、嘉数高地上にはL中隊のみが残される結果となった。L中隊は「嘉数ウエスト」を構成する二つの峰の北側の峰を保持していた。また機関銃を配置して鞍部もよく火制していたが、南側の峰だけは確保できなかった。日本軍はそれまで反撃の指向をA中隊とC中隊に集中していたために、「嘉数ウエスト」の北側の峰のアメリカ軍を駆逐するまでには至っていなかったが、それでも手榴弾と爆雷による接近戦を挑んでいた。

C中隊とA中隊の撤退により、嘉数高地上にはL中隊のみが残される結果となった。L中隊は「嘉数ウエスト」を構成する二つの峰の北側の峰を保持していた。また機関銃を配置して鞍部もよく火制していたが、南側の峰だけは確保できなかった。日本軍はそれまで反撃の指向をA中隊とC中隊に集中していたために、「嘉数ウエスト」の北側の峰のアメリカ軍を駆逐するまでには至っていなかったが、それでも手榴弾と爆雷による接近戦を挑んでいた。昼頃、日本軍は「嘉数ウエスト」にいるアメリカ軍部隊はその抵抗の度合いからして勢力はさしたるものではないと悟ったようだった。午後になってからは4回にわたって小隊から中隊規模の逆襲部隊を送り込んできた。日本兵は自軍の迫撃砲射撃下に手榴弾や爆雷を持って接近してきた。

L中隊には敵の攻撃を跳ね返す力はなかった。連隊長は予備大隊(第2大隊)のG中隊をL中隊の左(鞍部)に投入しようとしたが、G中隊は午後になっても渓谷にすら到着できないでいた。この時宇地泊の南側開豁地で身動きとれなくなっていた I 中隊は何とか前進しようともがいている最中であった。1400からG中隊・I中隊は合流してL中隊の左側に進出しようと試みたが、日本軍の激しい砲撃によって渓谷を渡ることも出来なかった。渓谷付近の敵弾幕は一兵もの侵入を許さなかった。

Kakazu West からの撤退

1600頃にはL中隊長は現在地の確保は不可能との判断に至った。「嘉数ウエスト」に到達した89名の将兵のうち15名が戦死し、無傷の者はわずか3名に過ぎなかった。ある兵士は友軍である海軍の艦砲射撃で数十メートルも吹き飛ばされる有り様であった。最悪の状況下、ついに弾薬も底を尽き始めた。残された弾薬は戦死者や負傷者からかき集めたものだった。1530にその日の最後の日本軍の逆襲が始まった。100名から150名規模の逆襲であったが、傷ついたL中隊が再度逆襲を受ければ、もはや堪えきれない状況にまで陥った。

1600頃にはL中隊長は現在地の確保は不可能との判断に至った。「嘉数ウエスト」に到達した89名の将兵のうち15名が戦死し、無傷の者はわずか3名に過ぎなかった。ある兵士は友軍である海軍の艦砲射撃で数十メートルも吹き飛ばされる有り様であった。最悪の状況下、ついに弾薬も底を尽き始めた。残された弾薬は戦死者や負傷者からかき集めたものだった。1530にその日の最後の日本軍の逆襲が始まった。100名から150名規模の逆襲であったが、傷ついたL中隊が再度逆襲を受ければ、もはや堪えきれない状況にまで陥った。撤退を決心したL中隊長は支援射撃を要求した。「嘉数ウエスト」北側斜面を覆い尽くした煙弾で一時的に日本軍の射撃が落ち着いた。この煙幕下にL中隊は負傷者を連れて渓谷に向かって斜面を下っていった。L中隊は一気に南斜面を駆け下りたが、これを察知した日本軍の機関銃が煙幕に向かって盲射してきた。この射撃によって退却中の2名が戦死した。

この日は第383連隊にとっては暗黒の一日となった。第383連隊は戦死23名、負傷者256名、行方不明者47名の合計326名の損害を受けてしまった。第1大隊は戦力が半分となり、もはや使用不能となっていた。連隊長は第1大隊長を更迭し、新たに副連隊長を第1大隊長に昇格させた。L中隊は中隊本部を含めて38名を失った。連隊は結果的にこの日は前日から一歩も進撃出来てはいなかったが、それでも420名の日本兵を殺害した。L中隊は後にその不屈の闘志が称えられて表彰を受けている。

4月10日

嘉数高地においては9日高地頂上付近まで進出した米軍を激戦の末撃退したが、10日早朝から猛烈な集中砲火とともに0700過ぎから米軍歩兵は攻撃前進してきた。これに対し、我が砲兵及び迫撃砲は有効な集中火を浴びせ、北正面の攻撃は阻止したが、高地北西側から米軍は次第に侵入し接戦となった。

嘉数高地においては9日高地頂上付近まで進出した米軍を激戦の末撃退したが、10日早朝から猛烈な集中砲火とともに0700過ぎから米軍歩兵は攻撃前進してきた。これに対し、我が砲兵及び迫撃砲は有効な集中火を浴びせ、北正面の攻撃は阻止したが、高地北西側から米軍は次第に侵入し接戦となった。西側70高地を中心として陣地占領中の独立歩兵第272大隊は、0800頃から70高地に進出して来た米軍と接戦を交え奮戦したが、0930頃には同高地頂上及び北斜面は米軍の占領するところとなった。我が部隊は同高地南側斜面の墓地などを利用し頑強に抵抗すると共に逆襲も加えてその進出を阻止した。

嘉数北側高地も西方から侵入した米軍と接戦となったがこれを撃退して同高地は確保した。この日午後から雨となった。 夜には米軍は70高地から嘉数高地西側鞍部付近に陣地を構築して我が軍と近く相対した。10日夜、独立歩兵第273大隊第2中隊が配属された。同中隊は棚原付近から嘉数に移動して70高地の守備についた。

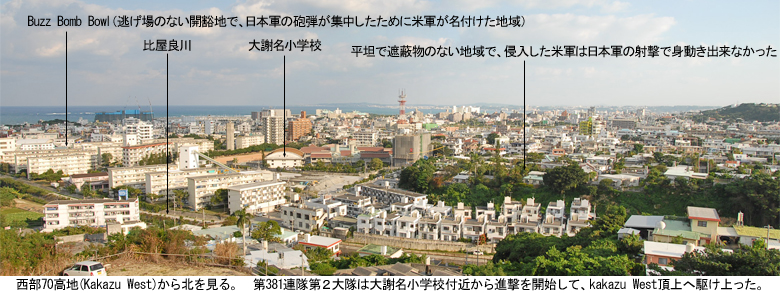

9日の攻撃には「戦力の集中」を欠いたことを省みて、10日の攻撃は2個連隊によって強力な戦闘力を推進するという計画が策定され、指揮は副師団長が執ることとなった。第381連隊は宇地泊の南側から「嘉数ウエスト」を、第383連隊は渓谷の北側から「嘉数リッジ」を攻撃する計画であった。

この攻撃には戦車は随伴しないこととなった。嘉数高地の正面は渓谷で同行動が出来ないし、仮に宇地泊地区の南側から嘉数高地の西側を大きく回り込んだ場合は水田により身動きが取れなくなって、敵の直射火器の餌食になることは明白であった。また東側から回り込んだ場合も同様で、その場合は第382連隊の支援を受けないと不可能であると判断された。結局戦車と歩兵の共同作戦は必要性は理解されながらも、嘉数攻略で戦力を使うよりも首里攻略の時のことを考えて見送られることとなった。しかし2個連隊には7個砲兵大隊の火力支援が割与えられ、更に必要に応じて海兵隊の砲兵、海軍艦砲射撃、海軍航空隊3個戦隊が充当されることになった。

4月10日、0645から5分間の攻撃準備射撃が開始された。しかし副師団長にはこの砲撃が敵の戦線に十分な効力を発揮していないように感じられた。そこで更に15分の砲撃を加えるように命じた。第381連隊第2大隊は宇地泊郊外から「嘉数ウエスト」に向かって進撃を開始したが、その直後から迫撃砲及び機関銃射撃を受けた。第381連隊第1大隊はその後方から前進開始した。第383連隊はほとんど抵抗を受けずに前進を開始した。

4月10日、0645から5分間の攻撃準備射撃が開始された。しかし副師団長にはこの砲撃が敵の戦線に十分な効力を発揮していないように感じられた。そこで更に15分の砲撃を加えるように命じた。第381連隊第2大隊は宇地泊郊外から「嘉数ウエスト」に向かって進撃を開始したが、その直後から迫撃砲及び機関銃射撃を受けた。第381連隊第1大隊はその後方から前進開始した。第383連隊はほとんど抵抗を受けずに前進を開始した。第381連隊第2大隊は、昨日I中隊が釘付けにされた同じ場所で同じように釘付けになったが、一部の将兵は何とか渓谷まで辿り着くことが出来た。すでに日本軍は渓谷周辺に弾幕を形成していた。第2大隊の将兵はその砲弾を避けるために渓谷の南側崖下に逃げ込んだ。部隊が渓谷に辿り着く度に日本軍の砲弾が降り注いだ。

0805、第2大隊の先頭部隊が渓谷を超え、小競り合いをしながら「嘉数ウエスト」の北側斜面を登り始めた。敵の抵抗はさして強くはなかった。「嘉数ウエスト」上の敵機関銃は小迂回により破壊した。0930までに、部隊は「嘉数ウエスト」を確保し、直ちに昨日L中隊が位置した場所に陣地を構成した。2個中隊が「嘉数ウエスト」に配備された。ここで第381連隊は左翼の「嘉数リッジ」に第383連隊が進出してくるのを待つこととなった。

だが第383連隊は思うように進撃できなかった。左翼の第2大隊、右翼の第3大隊とも渓谷の手前で敵の射撃によって前進が行き詰まってしまった。だが連隊長は無線で「敵の射撃に構うことなく嘉数リッジに前進せよ」と両大隊に命じた。第2大隊のほとんどは渓谷の北側で身動きできなかったが、部隊の一部が住宅地が密集する宇地泊〜我如古道を通り、さらに右折して5号線を前進、渓谷の一番東側に進出した。だが事態は好転することなく、むしろ開豁地に進出したことで更なる敵の火力に釘付けになった。第2大隊はついに終日この位置から動くことが出来なかった。

第3大隊は第381連隊側の西側に向かって翼側に展開しようとした。本来は第381連隊の行動範囲である「嘉数ウエスト」の北側麓で渓谷を越えようとした。ここから第381連隊第2大隊と連係を取りながら「嘉数リッジ」の北斜面を駆け上るつもりであった。1100には「嘉数ウエスト」の頂上部および北側斜面、嘉数高地の鞍部を第381連隊第2大隊と第383連隊第3大隊が確保した。しかし確保と言えども常に敵の迫撃砲と機関銃射撃を受け、常に逆襲を受ける危険性があり、安全とはほど遠い状態であった。

「嘉数リッジ」は依然として敵手にあった。昼頃第383連隊第2大隊が鞍部に向かって東から攻撃を仕掛けようとしたが無駄な行動であった。部隊は100mも進むことなく機関銃射撃によって釘付けになった。午後になって雨も降り出して、それ以上の前進は困難となった。「嘉数ウエスト」の第381連隊第2大隊も稜線を越えて嘉数集落方向へ南進しようとしたが、少し前進した直後に「嘉数ウエスト」の北の峰から飛び出した日本軍逆襲部隊に背後から攻撃された。

「嘉数リッジ」は依然として敵手にあった。昼頃第383連隊第2大隊が鞍部に向かって東から攻撃を仕掛けようとしたが無駄な行動であった。部隊は100mも進むことなく機関銃射撃によって釘付けになった。午後になって雨も降り出して、それ以上の前進は困難となった。「嘉数ウエスト」の第381連隊第2大隊も稜線を越えて嘉数集落方向へ南進しようとしたが、少し前進した直後に「嘉数ウエスト」の北の峰から飛び出した日本軍逆襲部隊に背後から攻撃された。嘉数高地の混戦はここにきて行き詰まりとなった。日本軍はアメリカ軍の進撃を阻止はしたが、ただ前日のように嘉数高地から追い落とすだけの余力はないようでもあった。アメリカ軍は沖縄で何度もこのような状態に陥った。敵は高地頂上部よりも反対斜面に戦力を配備し、それらはアメリカ軍の砲火を避けられるように隠されていた。

第383連隊第3大隊は強力な反撃を受けて死傷者が増大、特に小隊クラスの指揮官に死傷者が集中して危機的な状況に追い込まれた。1345副師団長のイースレイ将軍はこの状況を打開しようと第381連隊第1大隊を第383連隊第3大隊の左側への進出を命じ、第383連隊第3大隊にはそれまで現在地を保持するように伝えた。

1400までに第381連隊第1大隊は中隊を縦深に配置して態勢を整えた。大隊の半数が渓谷を渡河したところで、敵が弱点として事前に照準していたかのように迫撃砲と機関銃射撃を集中してきた。後方の支援部隊と分断された第1大隊の先頭部隊は雨の中、「嘉数ウエスト」の急な北斜面を駆け上ることにした。後ろに付いて来た者はそれに続行したが、残りの部隊はこの日「嘉数ウエスト」に接近することも出来なかった。

1400までに第381連隊第1大隊は中隊を縦深に配置して態勢を整えた。大隊の半数が渓谷を渡河したところで、敵が弱点として事前に照準していたかのように迫撃砲と機関銃射撃を集中してきた。後方の支援部隊と分断された第1大隊の先頭部隊は雨の中、「嘉数ウエスト」の急な北斜面を駆け上ることにした。後ろに付いて来た者はそれに続行したが、残りの部隊はこの日「嘉数ウエスト」に接近することも出来なかった。1530頃、第381連隊第1大隊は第383連隊第3大隊支援のために鞍部に到着した。だが効果的な支援を行うにはすでに時が遅すぎた。すでに第3大隊の一部は日本軍の逆襲を受けて為す術をなくし、アメリカ兵の居場所を探し回る日本兵の姿を目にするだけであった。それでも第381連隊第1大隊は「嘉数リッジ」に沿って南東方向へ攻撃を仕掛けようとした。しかしながら力で押すような戦闘をすることは出来ず、ついには失敗してしまった。その後、渓谷でちりぢりになった一部の将兵が追従してきたが、結局暗くなるまでに「嘉数リッジ」の稜線手前約20mの位置で夜を明かすことになった。

4月11日

嘉数正面においては西側70高地頂上付近が米軍に占領されたが、11日早朝から嘉数地区は優勢な米軍の攻撃を受けた。70高地の米軍は南側への進出を企図し、嘉数高地は西方斜面方向からその攻撃を受けた。我が守備部隊は砲迫の適切な支援を得て、逆襲を併用して米軍の進出を阻止し、嘉数北側高地頂上付近に進出して来た米軍を夕刻にはこれを撃退して同高地を確保した。

「嘉数リッジ」の攻略という連隊命令を受けた第381連隊第1大隊は0700から稜線を越えるべく攻撃を開始した。「嘉数ウエスト」から支援射撃を受けながらの攻撃であったが、ついには稜線手前で掩体を掘って敵火を避けるしか手段がなくなった。この時に大隊は日本軍の逆襲を二度にわたって受けたが、将兵の奮戦によって何とかくい止めた。

「嘉数リッジ」の攻略という連隊命令を受けた第381連隊第1大隊は0700から稜線を越えるべく攻撃を開始した。「嘉数ウエスト」から支援射撃を受けながらの攻撃であったが、ついには稜線手前で掩体を掘って敵火を避けるしか手段がなくなった。この時に大隊は日本軍の逆襲を二度にわたって受けたが、将兵の奮戦によって何とかくい止めた。第383連隊第3大隊はこの朝を鞍部下の北斜面で迎え、1300には右側に位置する第381連隊第1大隊と合流した。第1大隊長は渓谷で分断されて到着出来なかったため、その後の攻撃指揮は第383連隊第3大隊長が執ることになった。

攻撃開始後150mほど前進したところで「嘉数リッジ」の反対斜面から敵の迫撃砲及び機関銃の集中射撃を受けた。その射撃の一部は今だ敵が支配する「嘉数ウエスト」の南斜面からであった。大隊長はこの「嘉数ウエスト」南斜面の敵を第381連隊のいづれかの大隊が駆逐した後で前進を再開しようと考えた。

激しい敵砲火の中を大隊長は第381連隊第2大隊の指揮所へ飛び込み、今後の作戦計画を説明した。と同時に「嘉数ウエスト」に対して日本軍の逆襲がかけられた。第2大隊長はこの逆襲に対応するのに手一杯であった。第3大隊長は攻撃の再開をこの時点で断念、煙幕下に負傷者を後送するように命じた。「嘉数リッジ」北西斜面上の2個大隊は元の位置まで後退せざるを得なくなった。敵は嘉数高地の主要部を再度確保することになった。

4月12日

嘉数高地は12日朝から猛攻を受けたが、守備部隊は勇戦敢闘し、有効な迫撃砲の集中火と相まって数回にわたる米軍の攻撃を撃退して嘉数高地を確保した。

4月12日第96師団は嘉数高地に対して最後の攻撃を仕掛けた。航空攻撃やロケット攻撃で「嘉数リッジ」の南側斜面(反対斜面)を爆撃した後に第381連隊第1大隊が、「嘉数リッジ」の北西斜面から攻撃前進を開始したが、航空機が嘉数を離れると同時に日本軍はそれまで第96師団が経験したことのない激しい迫撃砲の集中射撃を1時間以上にわたって浴びせてきた。第381連隊は3度攻撃を仕掛けたが、敵の迫撃砲弾に加えて機関銃・手榴弾・爆雷などによってその都度進撃は阻止された。第1大隊は45名が戦死した。アメリカ軍が撤退すると、敵の迫撃砲は直ちに射撃を中止した。依然として敵は嘉数高地を堅持していた。この日、ルーズベルト大統領が死去した。

4月12日第96師団は嘉数高地に対して最後の攻撃を仕掛けた。航空攻撃やロケット攻撃で「嘉数リッジ」の南側斜面(反対斜面)を爆撃した後に第381連隊第1大隊が、「嘉数リッジ」の北西斜面から攻撃前進を開始したが、航空機が嘉数を離れると同時に日本軍はそれまで第96師団が経験したことのない激しい迫撃砲の集中射撃を1時間以上にわたって浴びせてきた。第381連隊は3度攻撃を仕掛けたが、敵の迫撃砲弾に加えて機関銃・手榴弾・爆雷などによってその都度進撃は阻止された。第1大隊は45名が戦死した。アメリカ軍が撤退すると、敵の迫撃砲は直ちに射撃を中止した。依然として敵は嘉数高地を堅持していた。この日、ルーズベルト大統領が死去した。4月13日(日本軍の夜間攻撃)

独立歩兵第272大隊は、4月9日以来独立歩兵第13大隊に配属されて嘉数地区にあったが、夜間攻撃のため独立歩兵第23大隊に配属された。大隊は周到に攻撃準備を整えた後、大隊長下田大尉は大隊主力を率い、13日0300過ぎ嘉数高地西側から猛烈果敢な攻撃を実施した。大隊は西部70高地北側に進出したが、米軍は軍艦から探照灯を照射するとともに、照明弾をもって白昼化し、熾烈な火力を集中した。大隊長戦死し部隊は全滅的損害を受けて攻撃は失敗、第272大隊将兵の屍体は西部70高地を埋めた。

独立歩兵第272大隊は、4月9日以来独立歩兵第13大隊に配属されて嘉数地区にあったが、夜間攻撃のため独立歩兵第23大隊に配属された。大隊は周到に攻撃準備を整えた後、大隊長下田大尉は大隊主力を率い、13日0300過ぎ嘉数高地西側から猛烈果敢な攻撃を実施した。大隊は西部70高地北側に進出したが、米軍は軍艦から探照灯を照射するとともに、照明弾をもって白昼化し、熾烈な火力を集中した。大隊長戦死し部隊は全滅的損害を受けて攻撃は失敗、第272大隊将兵の屍体は西部70高地を埋めた。日本軍の反撃の中で最も激しかったのは第62師団配属下の島田大尉の指揮する第272独立歩兵大隊の攻撃であった。第272大隊は嘉数高地から攻撃を開始してアメリカ軍の前線を突破するという任務を有していた。これは決して無謀な攻撃ではなく、よくアメリカ軍の配置を偵知した上での計画を立案していた。また第272大隊は4月10日から11日にかけて、この攻撃のために首里地区から北上した無傷の部隊であった。第272大隊は3個中隊および1個機関銃中隊で編成され、手榴弾を初めとして装備も十分でしかも食料も携行していた。

4月12日日没後から始まった敵の攻撃準備射撃は「嘉数リッジ」北側に位置する第381連隊第1大隊、「嘉数ウエスト」に位置する第381連隊第2大隊を覆い尽くした。この敵の砲撃で通信線が分断されたが、人的な被害は少なかった。4月13日0300、嘉数地区に激しい砲撃が加えられた。実はこれは第272大隊が嘉数集落からの出撃を意味していた。第272大隊は嘉数高地の鞍部を通過して一気にアメリカ軍最前線を突破しようとした。また一部は「嘉数ウエスト」を西側から側面攻撃しようと画策していた。

艦砲射撃で照明弾を打ち上げている中を日本軍は嘉数高地の南斜面を駆け上がり、その一部はさらに稜線を越えて谷を駆け下り、脆弱なアメリカ軍の防御線を突破しようとした。擲弾筒や機関銃を装備した日本兵が「嘉数リッジ」の北西斜面のアメリカ軍防御線に接触しようとした頃、渓谷を見下ろす墓の中に待機していた第381連隊第1大隊の迫撃砲分隊はその中に閉じこめられる状況となった。分隊長は手榴弾で日本軍の進撃を妨害しようとしたが、日本軍は更に突進を続けた。これを見て、迫撃砲分隊の兵士は迫撃砲弾の安全ピンを抜いて、その砲弾を日本兵に向かって投げつけた。合計14発の迫撃砲弾を投げつけることで、日本軍の突進が停止した。夜が明けて25名の日本兵の遺棄死体が発見された。その後、アメリカ軍も照明弾下に日本軍の突破阻止のための砲撃を開始した。日本軍とあまりに接近して交戦状態にあったため、その砲弾が戦闘中の部隊からわずか5m近くで爆発するという事態も発生したが、これによって概ね日本軍の突破を阻止することが出来た。

艦砲射撃で照明弾を打ち上げている中を日本軍は嘉数高地の南斜面を駆け上がり、その一部はさらに稜線を越えて谷を駆け下り、脆弱なアメリカ軍の防御線を突破しようとした。擲弾筒や機関銃を装備した日本兵が「嘉数リッジ」の北西斜面のアメリカ軍防御線に接触しようとした頃、渓谷を見下ろす墓の中に待機していた第381連隊第1大隊の迫撃砲分隊はその中に閉じこめられる状況となった。分隊長は手榴弾で日本軍の進撃を妨害しようとしたが、日本軍は更に突進を続けた。これを見て、迫撃砲分隊の兵士は迫撃砲弾の安全ピンを抜いて、その砲弾を日本兵に向かって投げつけた。合計14発の迫撃砲弾を投げつけることで、日本軍の突進が停止した。夜が明けて25名の日本兵の遺棄死体が発見された。その後、アメリカ軍も照明弾下に日本軍の突破阻止のための砲撃を開始した。日本軍とあまりに接近して交戦状態にあったため、その砲弾が戦闘中の部隊からわずか5m近くで爆発するという事態も発生したが、これによって概ね日本軍の突破を阻止することが出来た。

4月14日〜18日

米軍は局部的な攻撃を実施したが、我が戦線には大きな変化なく、米軍の攻撃準備が観察された。この間、第62師団は戦線整理に充当した。部隊はこの間鋭意陣地の強化に努めた。また数回にわたり独立歩兵第23大隊は「西部70高地」の完全奪取に努めたが成功しなかった。

4月13日には嘉数正面増強のため独立歩兵第13大隊に以下の部隊を配属とした。

独立歩兵第23大隊(第2・第5中隊欠)

独立歩兵第272大隊

独立歩兵第273大隊(第2中隊のみは10日に配属されていた)

歩兵第22連隊第3大隊(第11中隊欠)・・・独立歩兵第23大隊への配属(17日に配属を解かれ原隊復帰)

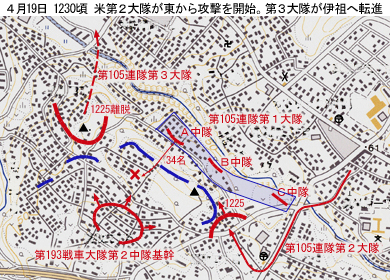

4月19日

19日未明に米軍は牧港付近で渡河し、日本軍第一線陣地帯の最西端部に侵入して来た。

日本軍はこれに対処するため独立歩兵第21大隊を充当するが、強力な米軍に侵入を許し、ここに第一線陣地崩壊の危機が訪れた。

独立歩兵第13大隊は数次の戦闘によって戦力が極度に低下したため、第62師団長は独立歩兵第23大隊主力との交代を準備した。4月19日の原大佐の指揮下部隊は次のとおりであった。なお、4月13日以来配属されていた歩兵第22連隊第3大隊は17日に原所属に復帰を命ぜられた。

独立歩兵第13大隊 戦力は極度に低下し3分の1程度

独立歩兵第23大隊(山本少佐指揮の2個中隊欠) 新鋭部隊

独立歩兵第272大隊 大隊長以下多数戦死し、実力1個中隊以下の戦力。(実戦力1個小隊程度)

独立歩兵第273大隊 戦力半分以下 (実戦力1個中隊程度)

原大隊長は嘉数地区の防御において、米軍の戦車と歩兵を分離して撃滅するための計画を策定していた。

原大隊長は嘉数地区の防御において、米軍の戦車と歩兵を分離して撃滅するための計画を策定していた。 4月19日米軍は早朝から嘉数地区に猛烈な砲撃を加え、0730頃から嘉数正面に攻撃前進して来た。0820頃嘉数高地北側谷地に米軍部隊が侵入するや、わが臼砲、迫撃砲、機関銃は集中火を浴びせて前進を阻止した。

敵の攻撃準備射撃の間、我が守備部隊は壕にあって、じぃ〜っとそれに耐えた。壕内に響く爆発音は耳をろうするばかりであった。0730頃、砲爆撃の射程延伸 (味方歩兵に砲爆撃の被害が及ばないように遠くを射撃すること) と同時に敵が攻撃前進を開始した。壕に待機していた我が将兵は、射程延伸を知ると 「さぁ来るぞ」 と一斉に壕を飛び出して稜線上の配置についた。0830、米軍の先頭部隊が嘉数の谷(比○○川)を越え態勢を整えて攻撃前進しようとした瞬間、我が軍の機関銃・迫撃砲・歩兵砲の十字砲火が一斉に艇第一線に撃ち込まれた。敵第一線は死傷が続出し、暴露した者は動きがとれないし、後続部隊は弾幕射撃によって遮断された。我が第一線の銃砲火は、谷を越えて来た米軍将兵を一人も残さずとばかり猛射し続けた。

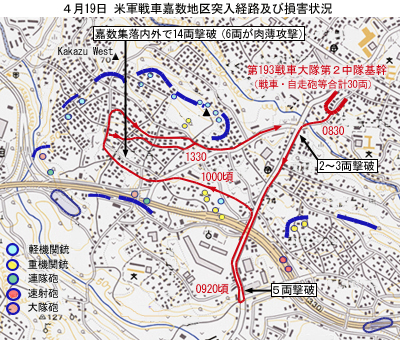

0830頃、3〜4両づつの米戦車群(計約30両)が嘉数と西原の中間道を南下して来た。わが地雷によって2〜3両が擱坐したが、戦車群は縦隊となって路上を南下した。この戦車に対し速射砲、連隊砲、高射砲などの射撃を集中するとともに、歩兵の肉薄攻撃も加え、たちまち数両を擱坐させた。残余の戦車群は西進して嘉数集落に侵入したが、これに対し引き続き攻撃を加え約20両を擱坐させた。また一部の米軍歩兵を嘉数集落北側に誘致して包囲攻撃するなど、極めて計画的な戦闘によって多大の損害を与え、夕刻までに米軍を撃退したが、我が損害も大きかった。本戦闘には砲兵部隊、臼砲連隊、迫撃砲の他、独立速射砲第22大隊、独立機関銃第4大隊、野戦高射砲第81大隊が第一線歩兵大隊に有効に協力した。

0830頃、3〜4両づつの米戦車群(計約30両)が嘉数と西原の中間道を南下して来た。わが地雷によって2〜3両が擱坐したが、戦車群は縦隊となって路上を南下した。この戦車に対し速射砲、連隊砲、高射砲などの射撃を集中するとともに、歩兵の肉薄攻撃も加え、たちまち数両を擱坐させた。残余の戦車群は西進して嘉数集落に侵入したが、これに対し引き続き攻撃を加え約20両を擱坐させた。また一部の米軍歩兵を嘉数集落北側に誘致して包囲攻撃するなど、極めて計画的な戦闘によって多大の損害を与え、夕刻までに米軍を撃退したが、我が損害も大きかった。本戦闘には砲兵部隊、臼砲連隊、迫撃砲の他、独立速射砲第22大隊、独立機関銃第4大隊、野戦高射砲第81大隊が第一線歩兵大隊に有効に協力した。19日夜、師団命令により嘉数地区以西は歩兵第64旅団長の担任となり、独立歩兵第13大隊は嘉数地区の防衛を独立歩兵第23大隊に移譲し、独立歩兵第13大隊及び独立歩兵第273大隊は前田地区に後退した。

0830頃、敵戦車は、3〜4両のグループ毎、宜野湾街道(ルート5)を前進して渓谷を越えてきた。渓谷に架かる橋は我が方がわざと破壊せずにそのまま残しておいたのである。この渓谷や嘉数・西原高地間の鞍部を越える際に、3両が地雷及び肉薄攻撃にかかって擱坐した。独立速射砲第22大隊第3中隊第2小隊長は2門の砲(右地図の「速射砲」)の指揮を命ぜられ、西原集落南西側に布陣した。主射撃目標は宜野湾街道を南下する敵戦車とし、その横腹を撃つこととした。小隊長はこの2門に50mの間隔をとり、両砲は相互に有線で連絡を取り合い、射撃開始は小隊長の砲(北側)が撃ってからということを徹底した。一般に敵戦車が近づくと緊張のあまりに過早に射撃しがちであり、初弾を外すとたちまち敵戦車砲によって叩かれてしまうこと、そのためには思い切って敵を引きつけ、初弾必中を図ることしか勝ち目がないことを85高地の戦闘で身に染みて痛感していた。0900過ぎ、戦場は嘘のように一瞬静かになった。空は真っ青である。ホッとしたのもつかの間、やがて第一線で激しい銃砲声が起こったと見るや、カタカタとキャタピラの音を響かせながら敵戦車がゆっくりと南下してきた。来たぞとばかり一同サッと緊張し、戦車の迫るのを待つ。その時間の長いこと。今か今かとはやる心を抑えながら、敵先頭戦車が行き過ぎ、更に10両ばかりが行き過ぎるのを待ち、先頭から6〜7両目の戦車が方向を変換してちょうど横腹を見せたのを見かけ、よしとばかりに初弾を発射した。もう1門も射撃を開始し、順次後ろから前へと射撃を加えた。射距離は200m〜300mで、しかも敵戦車の速度が極めて遅いから、初弾から命中し、1両あたりに1発を命中させて5両を擱坐させた。

0830頃、敵戦車は、3〜4両のグループ毎、宜野湾街道(ルート5)を前進して渓谷を越えてきた。渓谷に架かる橋は我が方がわざと破壊せずにそのまま残しておいたのである。この渓谷や嘉数・西原高地間の鞍部を越える際に、3両が地雷及び肉薄攻撃にかかって擱坐した。独立速射砲第22大隊第3中隊第2小隊長は2門の砲(右地図の「速射砲」)の指揮を命ぜられ、西原集落南西側に布陣した。主射撃目標は宜野湾街道を南下する敵戦車とし、その横腹を撃つこととした。小隊長はこの2門に50mの間隔をとり、両砲は相互に有線で連絡を取り合い、射撃開始は小隊長の砲(北側)が撃ってからということを徹底した。一般に敵戦車が近づくと緊張のあまりに過早に射撃しがちであり、初弾を外すとたちまち敵戦車砲によって叩かれてしまうこと、そのためには思い切って敵を引きつけ、初弾必中を図ることしか勝ち目がないことを85高地の戦闘で身に染みて痛感していた。0900過ぎ、戦場は嘘のように一瞬静かになった。空は真っ青である。ホッとしたのもつかの間、やがて第一線で激しい銃砲声が起こったと見るや、カタカタとキャタピラの音を響かせながら敵戦車がゆっくりと南下してきた。来たぞとばかり一同サッと緊張し、戦車の迫るのを待つ。その時間の長いこと。今か今かとはやる心を抑えながら、敵先頭戦車が行き過ぎ、更に10両ばかりが行き過ぎるのを待ち、先頭から6〜7両目の戦車が方向を変換してちょうど横腹を見せたのを見かけ、よしとばかりに初弾を発射した。もう1門も射撃を開始し、順次後ろから前へと射撃を加えた。射距離は200m〜300mで、しかも敵戦車の速度が極めて遅いから、初弾から命中し、1両あたりに1発を命中させて5両を擱坐させた。 第27師団担任地区では第106連隊の2個大隊が暗夜を利用して牧港を渡河し、夜明け前には伊祖高地の西側に橋頭堡を確保した。第3大隊は0600にアメリカ軍の総攻撃の一環として牧港を渡河し、「嘉数ウエスト」に向かって進撃を開始した。

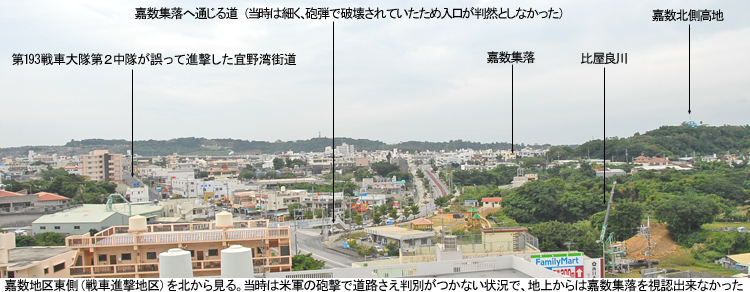

第27師団担任地区では第106連隊の2個大隊が暗夜を利用して牧港を渡河し、夜明け前には伊祖高地の西側に橋頭堡を確保した。第3大隊は0600にアメリカ軍の総攻撃の一環として牧港を渡河し、「嘉数ウエスト」に向かって進撃を開始した。第105連隊第1大隊も総攻撃の時を待っていた。第1大隊はその攻撃目標である「嘉数リッジ」正面の渓谷付近に展開していた。宜野湾街道(5号線)に接して左にC中隊、右にB中隊とA中隊が展開していたが、A中隊は当初予備の予定であった。第1大隊の攻撃は計画では「嘉数リッジ」の東端から戦車部隊が回り込んで進撃すると同時に正面から攻撃するというものであった。戦車部隊と歩兵部隊は嘉数集落付近で合流し、そのまま一気に浦添高地に協同攻撃する予定であった。

0730に部隊は計画通りに渓谷に降り始め、その50分後に東と中央部から攻撃を開始した。0823に前衛部隊が渓谷を超え、「嘉数リッジ」から約200m手前付近の小さな丘が折り重なった地域に到達した。この小さな丘を越えて低湿地に駆け出した時、至近距離から機関銃と迫撃砲射撃が開始されて身動きが取れなくなった。直ちに死傷者が発生し、折り重なるように倒れていった。開豁地に釘付けにされた彼らの場所には後方からの増援もたどり着けない。「嘉数リッジ」の正面も鞍部に至る西側斜面も敵の砲火に包まれていた。

0830、歩兵部隊が嘉数正面で苦戦に陥っている頃、3〜4悌隊に分けられた戦車部隊が縦隊で渓谷を超え始めた。戦車・自走砲・火焔戦車の合計30両からなる戦車部隊は集結地を発進、嘉数高地と西原高地の間の鞍部を通過して南進を続け、日本軍陣地へ飛び込んだ。第193戦車大隊A中隊がその中心であったが、3両の戦車が鞍部を超えたところで地雷原や対戦車障害によって失われた。さらに進んだときに、今度は日本軍の対戦車火器が左手の西原高地から撃ち込まれ、反撃する間もなく16発を被弾、4両の戦車が破壊された。戦車部隊は縦隊のまま南進を続け、航空写真の分析の結果脆弱と思われた一角に突進した。だがこれは大きなミスであった。戦車は次々に敵の対戦車火器に撃破されながらも細い道に入り込んで更に南進、嘉数高地の東側の少し開けた場所に入り込み敵と対峙した。この道では嘉数集落までは到達出来ないと判断し、戦車部隊は一度広い道路に戻ったが、この時右手に嘉数集落に続く道を発見した。1000を少し過ぎた頃であった。戦車部隊は射撃をしながら嘉数集落を包囲あるいは集落内に突進した。以降約3時間、嘉数は砲弾の飛び交う地獄の様相を呈した。アメリカ軍の戦車は対戦車砲・地雷・肉薄攻撃・迫撃砲射撃・砲兵射撃などありとあらゆる日本軍火器の洗礼を受け14両が嘉数集落周辺で破壊された。このうち6両の戦車が肉薄攻撃によって破壊されたが、これは爆雷を背負った日本兵が戦車の下に飛び込んで自爆したものであった。肉薄攻撃を受けた戦車の搭乗員は大部分がその時点では生存していたが、その後で敵は戦車に飛び乗ってハッチを開け、そこに手榴弾を投げ込んで搭乗員を殺害した。

0830、歩兵部隊が嘉数正面で苦戦に陥っている頃、3〜4悌隊に分けられた戦車部隊が縦隊で渓谷を超え始めた。戦車・自走砲・火焔戦車の合計30両からなる戦車部隊は集結地を発進、嘉数高地と西原高地の間の鞍部を通過して南進を続け、日本軍陣地へ飛び込んだ。第193戦車大隊A中隊がその中心であったが、3両の戦車が鞍部を超えたところで地雷原や対戦車障害によって失われた。さらに進んだときに、今度は日本軍の対戦車火器が左手の西原高地から撃ち込まれ、反撃する間もなく16発を被弾、4両の戦車が破壊された。戦車部隊は縦隊のまま南進を続け、航空写真の分析の結果脆弱と思われた一角に突進した。だがこれは大きなミスであった。戦車は次々に敵の対戦車火器に撃破されながらも細い道に入り込んで更に南進、嘉数高地の東側の少し開けた場所に入り込み敵と対峙した。この道では嘉数集落までは到達出来ないと判断し、戦車部隊は一度広い道路に戻ったが、この時右手に嘉数集落に続く道を発見した。1000を少し過ぎた頃であった。戦車部隊は射撃をしながら嘉数集落を包囲あるいは集落内に突進した。以降約3時間、嘉数は砲弾の飛び交う地獄の様相を呈した。アメリカ軍の戦車は対戦車砲・地雷・肉薄攻撃・迫撃砲射撃・砲兵射撃などありとあらゆる日本軍火器の洗礼を受け14両が嘉数集落周辺で破壊された。このうち6両の戦車が肉薄攻撃によって破壊されたが、これは爆雷を背負った日本兵が戦車の下に飛び込んで自爆したものであった。肉薄攻撃を受けた戦車の搭乗員は大部分がその時点では生存していたが、その後で敵は戦車に飛び乗ってハッチを開け、そこに手榴弾を投げ込んで搭乗員を殺害した。

1225、第105連隊第2大隊が 「嘉数リッジ」 に対して左から包囲するように攻撃を開始 (第105連隊第1大隊が完全に停滞した状況を見て0907に命令が下達されている) 、第1大隊C中隊の横を通過して一旦戻るような形で「嘉数リッジ」の東端に取り付いた。第2大隊の攻撃開始と同時に、「嘉数ウエスト」 の第3大隊はその場所を離脱して浦添丘陵に向かった。午後から天候は不安定になり、強風を伴った雨が降り始めた。

1225、第105連隊第2大隊が 「嘉数リッジ」 に対して左から包囲するように攻撃を開始 (第105連隊第1大隊が完全に停滞した状況を見て0907に命令が下達されている) 、第1大隊C中隊の横を通過して一旦戻るような形で「嘉数リッジ」の東端に取り付いた。第2大隊の攻撃開始と同時に、「嘉数ウエスト」 の第3大隊はその場所を離脱して浦添丘陵に向かった。午後から天候は不安定になり、強風を伴った雨が降り始めた。1330、歩兵部隊は嘉数集落までたどり着けないのは明白であった。戦車部隊は撤退命令を受領した。朝には30両で発進した戦車部隊も午後には8両となって撤退を開始した。一日で22両の戦車を失ったのは戦車部隊にとって沖縄戦で最大の損害であった。戦車部隊は歩兵の掩護なく単独で攻撃を仕掛けたのが最大の失敗であった。 恐らく日本軍は歩兵を伴った戦車部隊が西原高地と嘉数高地の間の鞍部から突進してくるだろうと考え、その対策を施していたと思われる。彼らの作戦は戦車と歩兵を分離することに主眼が置かれていただろう。第272独立歩兵大隊だけでも機関銃4挺、対空火器2門、連隊砲3門を配備し、さらに第2迫撃砲大隊がこの鞍部に照準を定めていた。機関銃は至近距離から狙いを定め、2個の10人編成の特別攻撃分隊をこの鞍部に前進待機させて対歩兵戦闘の準備をしていた。1個分隊は全員が戦死したが、もう1個の分隊は下士官が負傷し、兵3名が戦死したようだ。また敵の第22独立対戦車砲大隊は47ミリ対戦車砲を駆使し、至近距離からの対戦車戦を挑んだ。まさに一兵たりとも陣内には立ち入らせないという万全の準備をおこなって防御戦闘を戦ったのだ。

戦車部隊が敵第一線陣地の背後で奮戦している間、第105連隊第1大隊は「嘉数リッジ」前面で釘付けにされて動くことも出来ないでいた。主攻撃部隊として総攻撃に加わっていたA中隊の34名からなる小隊だけがほとんど抵抗を受けずに「嘉数リッジ」を越えていた。小隊が嘉数集落の北端まで到達した時にまんまと敵のワナにはまってしまった。その日、小隊は誰一人として友軍戦線に戻っては来なかった。しかし実際には、小隊はちりじりになりながらも瓦礫や墓地に身を潜めていた。夜遅くになって、ようやく6名が友軍陣地まで戻ってきた。そして17名は翌日に、残りの2名は4月25日に救出された。8名が戦死、1名が重体であった。

戦車部隊が敵第一線陣地の背後で奮戦している間、第105連隊第1大隊は「嘉数リッジ」前面で釘付けにされて動くことも出来ないでいた。主攻撃部隊として総攻撃に加わっていたA中隊の34名からなる小隊だけがほとんど抵抗を受けずに「嘉数リッジ」を越えていた。小隊が嘉数集落の北端まで到達した時にまんまと敵のワナにはまってしまった。その日、小隊は誰一人として友軍戦線に戻っては来なかった。しかし実際には、小隊はちりじりになりながらも瓦礫や墓地に身を潜めていた。夜遅くになって、ようやく6名が友軍陣地まで戻ってきた。そして17名は翌日に、残りの2名は4月25日に救出された。8名が戦死、1名が重体であった。 1600、第105連隊第2大隊は、第2大隊長の意見具申により 第3大隊(すでに嘉数集落の南西側へ移動完了している) と連係を取り、嘉数と伊祖の間にくさびを撃ち込むこととなった。第2大隊は「嘉数リッジ」 東側から離脱し、1800には第3大隊の左側に進出した。同じ頃、「嘉数リッジ」の前面で釘付けにされている第1大隊に撤退命令が下達された。第1大隊もその場を離脱し嘉数集落の南西に進出することとなった。そのような理由から「嘉数リッジ」の戦線から第105連隊は引き抜かれることになった。この日、第105連隊第1大隊の死傷者数は105名、以下第2大隊53名であった。

1600、第105連隊第2大隊は、第2大隊長の意見具申により 第3大隊(すでに嘉数集落の南西側へ移動完了している) と連係を取り、嘉数と伊祖の間にくさびを撃ち込むこととなった。第2大隊は「嘉数リッジ」 東側から離脱し、1800には第3大隊の左側に進出した。同じ頃、「嘉数リッジ」の前面で釘付けにされている第1大隊に撤退命令が下達された。第1大隊もその場を離脱し嘉数集落の南西に進出することとなった。そのような理由から「嘉数リッジ」の戦線から第105連隊は引き抜かれることになった。この日、第105連隊第1大隊の死傷者数は105名、以下第2大隊53名であった。独立歩兵第23大隊は当初から嘉数を防御していた独立歩兵第13大隊との交代を予期して増援されたものであったが、19日は先任部隊長である独立歩兵第13大隊長 原大佐の指揮下で戦闘を行っている。原大佐と独立歩兵第23大隊長 山本少佐は旧知の仲であり、また先輩・後輩の間柄でもあったので、その間の意思疎通は極めて緊密であった。原大佐は冷静周密老僧の如き人柄であり、山本少佐は積極果敢率先陣頭に立つ気性であった。戦闘間、原大佐は洞窟内にあって地図を前に端然と座り、部下に対する指示も一語一語ゆっくりと噛みしめるように伝えた。一方、山本少佐は、日の丸の鉢巻きをして激戦時も部下中隊陣地に赴いて叱咤激励していたのが印象的であったという。両大隊長とも歴戦の勇将であった。

4月20日

4月20日嘉数陣地は主として左側背から米軍の攻撃を受けた。我が部隊は虚実を尽くして米軍を撃退するとともに、嘉数高地から右正面西原高地前面の米軍を側射して西原高地の友軍を支援した。

4月20日、第105連隊第2大隊と第3大隊が伊祖高地付近で激しい戦闘に巻き込まれている間、その左に位置する第1大隊が「嘉数ポケット」の掃討に着手していた。第1大隊の3個中隊は昼頃には集落の争奪戦に巻き込まれた。第96師団は第27師団が日本軍の強力な拠点を潰さずに前進してしまった事に対して憤っていたが、それでも軍団長は夜までには「嘉数リッジ」を攻略するよう命じた。1635までに第1大隊は嘉数集落の西端までの道筋を付け、一部が「嘉数リッジ」の東端付近まで進出することが出来た。

第105連隊第1大隊が「嘉数ポケット」をほぼ制圧する見込みが立ったため、次いで伊祖方向へ進出して第2大隊を支援せよとの命令が下された。A中隊だけが嘉数集落の掃討のために残された。16名の斥候が嘉数集落の中に入り瓦礫で埋まった道を歩いたが、その間敵から射撃を受けることはなかった。1700、連隊長に「嘉数集落に敵影なし」との報告が告げられた。だが連隊長は集落の方向から小火器の射撃音を聞いていたためにこの報告には満足できなかった。そこでA中隊長に命じて再度斥候を送り込ませた。中隊長の率いる斥候隊は敵の妨害を受けることなく同じ道筋を嘉数集落に向かって歩いたが、集落の道に入った瞬間に中隊長が背後から射撃を受けて倒れた。続行していた4名の部下は中隊長を助け出そうとしたところを狙い撃ちされ全員が死亡、残りの兵は四散した。その日1名だけが中隊に戻って来たが、残りの3名が助け出されたのは24日になってからであった。「嘉数ポケット」には大きなワナが潜んでいたのだ。

4月21日

嘉数陣地は21日午前午後の2回にわたって米軍の攻撃を受けたが善戦して撃退した。独立歩兵第23大隊は20日、21日の戦闘において戦力の3分の1を失った。

4月20日から21日にかけての夜間、日本軍は迫撃砲と機関銃の援護下に伊祖付近から大挙進出して第27師団の左翼に入り込み力づくで再度「嘉数ポケット」を占領した。敵の反撃が激しくなる中、師団偵察隊はゆっくりと嘉数集落に近づき、4月21日1145には集落に到着した。だがその直後には部隊は釘付けにされ、戦車小隊の支援を求めてきた。3時間以上にわたる戦闘の結果、瓦礫の嘉数集落に侵入できたのは距離にして僅か5mであった。1600に砲兵部隊が嘉数集落に対して大規模な砲撃を加えている間に、偵察部隊は撤退した。後も集落への侵入を試みたが、その都度集落の地下から日本兵が現れ、激しい銃弾幕をもって侵入を阻まれた。

4月20日から21日にかけての夜間、日本軍は迫撃砲と機関銃の援護下に伊祖付近から大挙進出して第27師団の左翼に入り込み力づくで再度「嘉数ポケット」を占領した。敵の反撃が激しくなる中、師団偵察隊はゆっくりと嘉数集落に近づき、4月21日1145には集落に到着した。だがその直後には部隊は釘付けにされ、戦車小隊の支援を求めてきた。3時間以上にわたる戦闘の結果、瓦礫の嘉数集落に侵入できたのは距離にして僅か5mであった。1600に砲兵部隊が嘉数集落に対して大規模な砲撃を加えている間に、偵察部隊は撤退した。後も集落への侵入を試みたが、その都度集落の地下から日本兵が現れ、激しい銃弾幕をもって侵入を阻まれた。4月21日の第27師団の「嘉数ポケット」周辺の状況は最悪であった。敵は最前線の後方で活動したが、それに対応する予備部隊が師団にはなかった。また「嘉数ポケット」と第96師団の間には大きな間隙があり、指向できる戦闘力はほとんどなしに等しかった。第106連隊第3大隊を予備として前線から引き抜き、「嘉数ウエスト」に位置するように命じた。第3大隊は「くそったれ高地」と兵達が呼んだその丘で夜になるまでに掩体を構築した。

4月22日

嘉数陣地は22日の米軍の攻撃は活発でなかった。第62師団命令により22日夜独立歩兵第23大隊は、一部(第1中隊、機関銃中隊主力)を嘉数南側の當山に残置し、主力は安波茶付近に後退した。

城間北側同東側〜屋富祖東側〜58高地〜安波茶西北500m〜仲間西北側500m〜70.1高地〜嘉数〜西原北側地区〜142高地〜上原〜101〜掛久保

4月21日から22日にかけて、日本軍は105連隊地区に対して激しい砲撃を加えてきた。そして日の出前に連隊の左翼地区に対して逆襲を開始した。艦砲による照明弾が前線を照らす中、艦砲射撃によってこの逆襲部隊に砲撃を加えた。4月22日午後、第27師団長は軍団から差し出された予備部隊に対して、大隊規模の日本軍が守備していると思われる「嘉数ポケット」への攻撃を命令した。命令を受けた第17連隊第3大隊は直ちに第7師団地区から移動を開始して嘉数地区へ到着した。悪くなる一方の状況を考慮して、第27師団長は牧港地区にあった師団予備部隊の第102工兵大隊に対して、歩兵戦闘部隊として準備するようにとの命令を下達した。夜になっても第96師団と第106連隊第3大隊の間にはまだ約1200mの間隙があったばかりでなく、第106連隊第3大隊と第105連隊第1大隊の間にも大きな間隙があった。もし敵がこの間隙を突いて侵入したならば間違いなく海岸線まで突破されるであろうし、後方の支援部隊はズタズタにされる状態であった。2000、第27師団長は第105連隊第2大隊の縮小F中隊に対して、牧港付近の現在地を出発し師団左翼に移動するように命じた。それらの結果、第106連隊第3大隊と第105連隊第1大隊の間の間隙が埋められた。しかしながら師団間の間隙は残されたままであった。2130、第27師団は全中隊に対して、嘉数集落の南東から城間付近の海岸線にかけて、相互連携を確保しつつ防御線を強化形成せよとの命令を伝えた。

4月23日

嘉数陣地は23日米軍の攻撃を受けなかった。

西原及び棚原の高地帯においては23日激戦が続き、我が部隊の戦力が極端に低下していたが、勇戦して辛うじてその陣地を保持した。

東海岸の独立歩兵第11大隊正面においては23日米軍の攻撃行動は活発でなかった。

4月24日

日本軍はこれまで第一線で奮戦を続けていた第62師団の戦力低下に伴い、第24師団を東第一線に進出させ、第62師団の担任地区を西半分に縮小した。併せて、嘉数、西原、棚原、157高地などから部隊を撤退させた。これに伴い、撤退した地区に米軍が進出して来た。

4月22日夜、軍は「嘉数ポケット」攻略のための特別部隊の編成を決定した。それは第27、第7、第96師団から将兵を引き抜き、4個大隊編成の部隊を編成しようというものであった。これに支援戦車部隊、火焔戦車部隊、自走砲部隊、迫撃砲部隊を加えて、嘉数高地と嘉数集落を奪取するという任務を付与した。この部隊は第27師団副詞団長のブラッドフォード将軍に指揮させ、ブラッドフォード支隊という名称を与えた。4月23日に計画は完成し、24日の攻撃開始に備えて全部隊は攻撃開始位置に配置についた。

4月24日夜明け前にブラッドフォード支隊の砲兵部隊が23分間にわたる攻撃準備射撃を行い、その後0730から「嘉数ポケット」に向かって進撃を開始した。だが日本軍の抵抗は全くなく、すでに彼らは夜のうちにこの地区から撤退したものと判断された。2時間足らずで全部隊は目標に到達した。午後には第96師団と第27師団の間隙は埋められ、19日以来初めて確固たる戦線が浦添丘陵に確保された。「嘉数ポケット」には約600の日本兵の遺体が確認された。

4月24日にブラッドフォード支隊が目標を簡単に奪取したが、際立った変化は見られなかった。そこには小銃も機関銃も残されていなかった。敵の遺体も搬送されたのか埋葬されるかしたのであろう。通常なら戦場で発生する大量のゴミでさえも持ち去られ、撤退が計画的に整然と行われたことが推察できた。

4月23日から24日の夜、濃い霧の中で日本軍砲兵部隊は前線付近に対して通常よりも激しい砲撃を加えてきた。アメリカ軍の前線にいた連隊は、夜間にそれぞれ1000発以上の砲弾を撃ち込まれた。24日になっても続けられた敵の砲撃はおそらく首里複郭陣地の第一線陣地から残余の兵を撤退させるための援護射撃であったと思われる。4月19日にアメリカ軍が総攻撃を仕掛けて以来、5日間にわたって日本兵は猛然と戦い抜いた。どの場所でも1日で進撃できる距離は僅かで、特に嘉数では全く前進できない日もあった。だが23日には日本軍第一線陣地は多くの地点で突破され、残りの強力な拠点も潰されて状況は悪化して急速に抵抗力を失った。もはやその場での防御戦闘の継続は不可能となったのである。

独立歩兵第13大隊は昭和19年8月から嘉数地区で陣地構築をしており、他部隊に比較して配備変更の影響はまだ小さい方であった。

嘉数高地正面の比屋良川は両岸が断崖であり、戦車に関しては橋が進撃の重要なポイントであった。日本軍は敵戦車の進撃を誘導する意味から敢えて橋を破壊しなかった。

独立混成第272大隊・273大隊は本来石垣島を拠点とした独立混成第45旅団の隷下部隊であったが、沖縄本島の配備変更などで沖縄本島に留まった。石垣島の部隊は戦後大半が復員したが、沖縄本島に留まった2個大隊の生存者はほとんどいなかった。親部隊のないこの2つの大隊は沖縄戦で常に最前線に配属されるという運命に翻弄された。

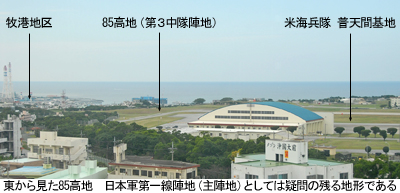

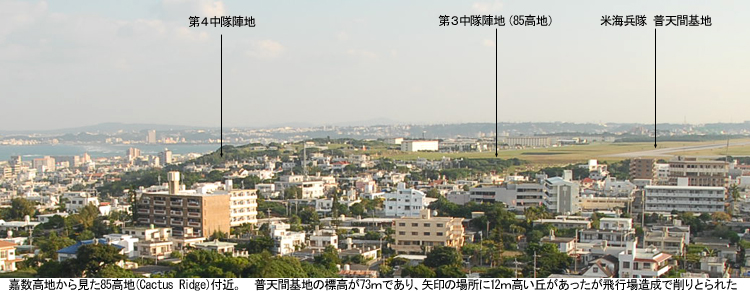

神山に第5中隊主力、大山に第2小隊が配置された。神山は敵戦車に苦戦したが、大山は擲弾筒を有効に使用して敵の前進を阻止した。両陣地とも米海兵隊普天間基地となり、現存していない。

85高地は砲兵の早期破壊を避けるため、砲兵の支援射撃は計画されていなかった。このため地形的に弱点を持つ85高地を主陣地とすることに懐疑的な意見もあった。

85高地を前進陣地として第3中隊・第4中隊を温存出来ていれば、嘉数の戦闘は更に日本軍優位に傾いたと思われる。

6日未明に神山・大山の前進陣地から後退した第5中隊は、8日の

85高地奪回攻撃において組織的戦闘力を失った。

後述するが、日本軍は嘉数集落内には部隊・火器を全く配置していなかった。にもかかわらず米軍は集落内に日本軍部隊・火器が配置されていると判断して、最後まで集落の壊滅を目的として戦闘を継続した。この情報収集のミスが米軍の被害を大きくした。

戦闘下での部隊の移動は平均時速1km(平時昼間4km)という資料があり、命令下達後から直ちに戦闘行動に移れると考えるのは机上の空論である。

独立歩兵第13大隊の准士官以上の軍医を含む総数は51名であり、戦闘開始から数日で約半数を失ったことになる。

米軍の第二線部隊の進出を阻止するという日本軍の狙いは見事に達成された。

日本軍の迫撃砲弾が写真の左から飛来するため、米兵は左の崖下に身を寄せ合って被害を免れようとしたという。

米軍を全て駆逐し比屋良川以北に押し返すという日本軍の完勝であった。しかし西部70高地守備の第1中隊の損耗は大きく、翌10日朝には独立歩兵第272大隊が増援されることになった。

独立歩兵第272大隊が実際に西部70高地に配備されたのは10日明け方であり、未知の地形・陣地配備でありながら僅か数時間で米軍との交戦に陥っている

米第382連隊は嘉数東側の西原高地を攻撃中である。

記述からも日本軍が米軍の動きを確実に掌握していることがうかがえる。

嘉数北側高地正面及び東側では確実に米軍の進出を阻止しているが、西部70高地北側では米軍部隊が比較的容易に渡河していることがわかる。この地域が日本軍砲兵部隊観測員の死角になっていた可能性がある。

4月3日以来、沖縄第32軍は大本営の意向もあり数度にわたり攻勢を計画して来た。軍主力をもって攻勢に転じる12日夜からの攻撃は各所で日本軍部隊は撃破され、最終的に地域を拡張することも出来ず失敗に帰した。

牧港を突破され伊祖高地に侵入されることで、日本軍の守備する嘉数高地は左後方から米軍に包囲されることになり、最悪の場合は退路を遮断される危険性が一気に高まった。

日本軍の公刊戦史である戦史叢書による左記の兵力も、実情は生存者によって伝えられるように、更に弱体化していた。

米軍の攻撃準備射撃は野戦砲324門で40分間実施した。これを全砲兵をまとめて、嘉数高地の東から西へと転移しながら射撃をしたため、その破壊力は空前絶後であり、太平洋戦争中最大の準備射撃であった。しかし日本軍の受けた被害はほとんどなかった。

嘉数地区火器配置図から見ても、嘉数集落内には日本軍の火器は全く配置されていない。しかし米軍戦車部隊の攻撃目的は、嘉数集落内の日本軍拠点の殲滅であった。

独立速射砲第22大隊は嘉数の戦闘の緒戦において、第1中隊は4門中3門、第2中隊は全滅、第3中隊は4門中3門破壊されるという大きな損害を受けた。その時に得た教訓をこの時に生かしたのである。

「日本軍の対戦車火器が左手の西原高地から」とあるのが、上記生存者の記録の独立速射砲第22大隊第3中隊第2小隊の2門の砲である。米軍側の記録では4両撃破としているが、日本軍側は5両としている。

米軍戦車に対する攻撃には機関銃も使用された。100mの距離まで引きつけて米軍戦車の展望孔に対して集中火を浴びせたら擱坐した戦車もあった。

日本軍の肉迫攻撃班は10名編成であり、5名が肉迫攻撃組、5名が攻撃支援組であった。肉迫攻撃に際しては、20kg爆薬を背負い戦車に飛び込んだ。

嘉数の正面からの攻略が困難と判断した米軍は、嘉数正面の兵力を一気に引き上げて伊祖高地(嘉数高地の左後方)方面に移動させた。日本軍にとって4月20日から22日にかけてが沖縄戦における最大の勝機であり、この時に嘉数から一気に進撃して米軍の背後に迫れば戦闘の流れは大きく変化したものと思われる。だが、この時点では日本軍も損害が続出し、態勢を整えるのが精一杯で、米軍の攻撃力喪失を察知しながらも反撃に出るだけの余力がなかった。

日本軍は嘉数高地に陣地を固守しながらも、撤退経路を遮断される危惧を抱き、逐次部隊を後方へ移動させたようだ。そのため、これまで部隊を全く配置していなかった嘉数集落内で米軍と近接戦闘を交えることになった。

嘉数集落は現在では近代的な家屋が建ち並ぶが、20年前頃までは当時の石垣が至る所に残り、銃弾の跡が残されていた。

日本側の記録では嘉数高地を保持している記述であるが、21日からは米軍の記録上から嘉数高地の日本軍と交戦した記録がない。仮に日本軍が嘉数高地を固守していたとしても、すでにこの頃には独立歩兵第23大隊をはじめとする各部隊はその戦力の大半を失っていたと思われる。

22日に嘉数南西の「伊祖高地」が完全に米軍の手中に入ったことで、嘉数地区の日本軍の退路が完全に遮断される危険性が非常に高くなった。このため22日夜から所在部隊は撤退を開始した。

一方米軍は嘉数地区に部隊を配置することが出来ず、ここで日本軍が突進してきたら防ぐ手段がないという大きな危機感を抱いている。

生存者の手記などからはもう少し早く撤退していたならば・・・という所見が見られる。21日以降は、戦闘の推移から判断しても日本軍が失地を回復する見込みはほとんどなく、戦力を温存したままで撤退すれば、安波茶・前田・沢岻などの戦闘で更に抗戦できたものと思われる。 撤退した独立歩兵第23大隊等は、全く休息もなく、新陣地の構築もままならないままに再び米軍との交戦が開始され、ついに壊滅的な損害を受けるのである。