4379名の若く尊い命を散らせた沖縄航空特攻作戦を、的確な気象情報の提供という形でアシストしなければならなかった沖縄地方気象台職員の辛く哀しい沖縄戦を描く。 この本文は田村洋三著「特攻に殉ず」(中央公論新社)から抜粋させて頂いた。沖縄戦を別の視点から考えさせられる名著であり、是非とも全文を読まれる事をお勧めしたい。

沖縄戦開戦まで

沖縄戦開戦まで沖縄地方気象台は、那覇市から那覇国際空港へ向かう途中、現在の陸上自衛隊那覇駐屯地(那覇市鏡水)に位置していた。建物は昭和2年に竣工され、昭和62年まで現存した。

昭和16年4月、沖縄地方気象台は同じ小禄村にあった海軍小禄飛行場(現那覇国際空港)に那覇航空気象観測所が創設され、気象台職員の3分の1がこの観測所に勤務した。日米関係の悪化に伴い軍用機を南方へ配備する必要性から、小禄飛行場における航空気象観測が強化され、所長に笠原貞芳技士(当時29才)が任命された。笠原技士の下に配属された技士3人を含め、彼らは後に海軍軍属となり沖縄戦を迎え、悲痛な最後を遂げることになる。

昭和19年になると沖縄第32軍が創設されて戦時色が一層強まる中、「何時如何なる場合にも気象通報は中断させない」ことを最前提として、沖縄地方気象台でも2つの防空壕を構築した。

一つは観測機や通信機を移設する観測壕。もう一つは職員と家族の避難壕であった。その場所は現在陸上自衛隊訓練場となっている。また、気象台の場所が那覇港を見下ろす高台にあることなどから、海軍の迫撃砲隊や高射機関砲部隊も気象台敷地内に常駐することとなった。

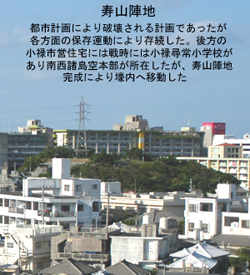

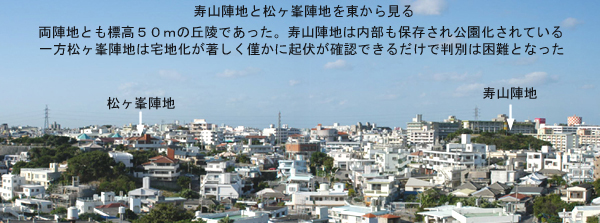

昭和19年7月。海軍気象部は南西諸島航空隊に気象班を開設し、初代気象班長に海軍中尉・矢崎好夫中尉(前述の笠原技士の同郷で中央気象台附属気象技術官養成所の6年後輩にあたる)が赴任した。海軍の気象班は、沖縄地方気象台が持つ能力や通信系を有効に利用しつつ運営を行うことになる。南西諸島航空隊(巌部隊)本部は通称寿山(ことぶきやま)に位置していたが、気象班は着手が遅れたために本部壕には観測に必要な場所がなく、寿山から南南東約300mにあった通称「松ヶ峯」に陣地を構築した。

昭和19年7月。海軍気象部は南西諸島航空隊に気象班を開設し、初代気象班長に海軍中尉・矢崎好夫中尉(前述の笠原技士の同郷で中央気象台附属気象技術官養成所の6年後輩にあたる)が赴任した。海軍の気象班は、沖縄地方気象台が持つ能力や通信系を有効に利用しつつ運営を行うことになる。南西諸島航空隊(巌部隊)本部は通称寿山(ことぶきやま)に位置していたが、気象班は着手が遅れたために本部壕には観測に必要な場所がなく、寿山から南南東約300mにあった通称「松ヶ峯」に陣地を構築した。 寿山陣地

現地名「カテーラ森」。上空から見ると漢字の「寿」に見えたため名付けられた。標高は現在44m(当時 50m)であり、総延長350mの壕の中に作戦室・通信室・暗号室を中心に司令室・主計科室・士官室等を 配置し8カ所の出入口を有した。その堅牢な陣地は終戦が過ぎた9月5日まで米軍は占領することができなかった。現在那覇市立田原公園となっている。

松ヶ峯陣地

松ヶ峯陣地現地名「アカナー森」。頂上に琉球松の大木が数本生えていたため名付けられた。標高は当時50mで頂上 は平坦で拝所があったが、戦後の区画整理で大半が削り取られている。

昭和19年10月10日、那覇空襲で小禄飛行場内の「那覇航空気象観測所」が全壊。再建に取り組んだものの飛行場地区では再度空襲に遭う恐れが高いために、「松ヶ峯」の南西諸島航空隊気象班陣地に移設することに決した。

10・10空襲以来、戦争の足音が忍び寄る中、N気象台長は会議を理由に沖縄を離れ、そのまま中央に運動して転勤し、台長代理として業務を引き継いだM無線課長も転勤工作をして福岡に転勤を果たしてしまったのである。長の姿勢が組織の動向を左右し、その後職場離脱が後を絶たなくなった。20年2月には98人いた職員が37人にまで減少している。

12月中旬、笠原技士は台長の派遣を求めて東京へ向かった。笠原技士は中央気象台予報課への転勤が台長問題で延び延びになっていたために、沖縄へ残された南西航空隊気象班長矢崎中尉ほかは、そのまま笠原技士は中央へ取り込まれてしまうのではないかと懸念した。今や海軍の気象情報の収集などに関しては笠原技士の協力なしでは成り立たない状況になっていた。しかし笠原技士は「これまで苦楽を共にしてきた家族以上の部下を残して自分だけがのうのうと東京へ戻れない」と転勤返上を願い出、更に海軍気象部に出向いて軍属の志願を申し出た。海軍気象部はこの申し出を了承し、海軍技術大尉相当官の軍属という待遇を与えた。

また沖縄地方気象台長に富士山測候所長の藤村郁雄氏を、無線課長に中央気象台の田中静夫技士が任命された。田中技士も死を覚悟しての赴任であった。

なお、矢崎中尉は開戦直前の3月上旬に「海軍気象部付を命ず」との辞令を受けた。矢崎中尉は沖縄に残ってくれた笠原技士や多くの部下のことを思い、辞令の撤回を願い出るが受理されず、3月8日沖縄を去った。

〜矢崎中尉の回想〜

・・・・小禄飛行場に向かった。そこには気象班の先任下士官・江島上等兵曹、中野一等兵曹、指宿上等水兵・中野上等水兵、主計科先任下士官の塩屋上等兵曹(全員沖縄戦で戦死)が見送りに来ていた。「分隊士、内地には砂糖がないと聞いてますので、黒砂糖を積んでおきました。お土産にして下さい」と言うのです。必ず死ぬとわかっている彼らが、転勤で生き延びる可能性がある私に温かい心遣いをしてくれている、と思った途端、涙がどっと溢れました。エンジンが唸りを上げ、機は動き出した。5人は機と一緒に走り出した。その時、江島上曹が轟音に抗って怒鳴った言葉が、今も矢崎氏の耳の奥にこびり付いて離れない。「分隊士、沖縄が玉砕したら、線香の一本でも立ててくださいっ・・・・・・

昭和20年3月25日、アメリカ軍の沖縄本島上陸は必至となり、沖縄第32軍司令部は田中台長代理に対し、気象台職員を軍属として陸軍第十野戦気象隊(十野気)第3中隊と海軍南西諸島航空隊気象班に分散編入を命じた。沖縄地方気象台は、笠原技士を含む4名を海軍へ、残り31名を陸軍へ配属とした。そして田中台長代理を含む3名が沖縄地方気象台に残って観測を続けることなった。

陸軍第十野戦気象隊は首里市久場川町の通称「松の高地」に陣地を構えた。しかし米軍上陸直前のこの時期に壕を掘るわけにもいかず、墓を壕がわりに使用した。28日には全員に軍服も支給され、歩哨や伝令、炊事当番など気象とは関係のない仕事も増大した。29日、「松の高地」と福岡管区気象台間の無線連絡が可能になったとの連絡で、沖縄地方気象台に残留した田中台長代理他3名に対し、「松の高地」に集結が命じられた。しかしながら、実際には送受信機の感度は非常に悪く、福岡管区気象台との的確な通信が出来ず、航空特攻作戦を控えてその機能が不十分とされたため田中台長代理を含めて9名が沖縄地方気象台観測壕へ戻されることとなった。

これで気象台職員は、小禄の沖縄地方気象台観測壕に9名、陸軍「松の高地」に25名、海軍「松ヶ峯」に4名と3つの班に分散された。

昭和20年4月1日。ついに米軍が嘉手納海岸一帯に上陸した。「沖縄を守るため遠く九州・台湾から決死の覚悟で飛んで来る特攻隊員の身になって観測しろ」を合言葉に、敵の偵察機が絶えず旋回し、砲弾が雨霰と飛んで来る中を命がけで観測し、これらを全て暗号にして送信を実施した。しかし気象報が的確であればある程に特攻攻撃の確度が高まるが、それは搭乗員の確実な死を意味するという軋轢の中で、気象隊員は心を鬼にして観測に励むこととなった。

* 当初首里弁ヶ岳に配置される予定であったが、構築等が間に合わず墳墓のある松の高地(台上に松があったため命名)に配置された。したがって陣地とはいえ、いくつかの墳墓を利用した急造の陣地であった

1 小禄沖縄地方気象台観測壕台員の行動

4月から5月中旬にかけて、日米の戦闘は首里よりも北側で行われたために、小禄飛行場に対する敵の航空攻撃や艦砲射撃を除いては付近で大きな戦闘は行われなかった。

4月から5月中旬にかけて、日米の戦闘は首里よりも北側で行われたために、小禄飛行場に対する敵の航空攻撃や艦砲射撃を除いては付近で大きな戦闘は行われなかった。5月17日、米軍は小禄の沖縄地方気象台観測壕付近に対して急降下爆撃を開始した。観測壕もこの攻撃を受けて壕の一部が落盤(1名が重傷)を起こしたが、通信機能は何とか維持できた。

5月22日、田中台長代理は福岡管区気象台長経由で、中央気象台長宛に決別電報を打った。

「何時通信不能に陥るや予測できない状態になりましたので、沖縄地方気象台員を代表して、今までの数々の恩義に対して厚くお礼を申し上げると共に、中央気象台長はじめ皆様方の健康をお祈り致します」と。25日には猛烈な空襲を受け、ついに送信機が破損し送信が不可能となった。

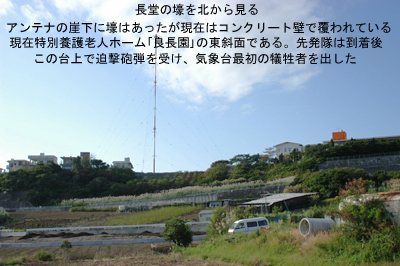

5月26日、海軍は小禄から南部へ撤退を開始(実は過早後退であった)した。沖縄地方気象台観測壕も陸軍第十野戦気象隊と合流すべく27日から撤退を開始したが、送信機修理のために田中台長代理と佐藤技師が壕に残り、その他の7名は饒波(のは)部落を経由し「長堂の壕」へ向かい陸軍第十野戦気象隊の陸軍班と合流した。田中台長代理らは送信機の修理を断念し28日早朝にその後を追って「長堂の壕」へ向った。ついに昭和2年から18年間に及んだ観測業務はピリオドを打つこととなった。

・・・・・重傷を負った与那嶺係長・・・・・

・・・・・重傷を負った与那嶺係長・・・・・5月17日の日暮れを待って「豊見城の海軍第二外科壕」へ搬送した。傷は右足の骨折と打撲傷であった。しかし相次ぐ重傷者の搬入により一応の治療を受けた者は無理矢理原隊へ復帰を命ぜられ、与那嶺係長も5月22日には観測壕へ戻された。観測壕の台員は5月27日に南部への撤退を開始する。傷の痛みに喘ぐ与那嶺係長を担架で搬送し、一同は長堂の壕を目指した。砲爆撃と雨と泥濘、さらに友軍の地雷原の中を手探り状態で担架搬送を行った。砲弾の唸りを聞くと道に担架を下ろしその度に与那嶺係長は苦痛で悲鳴をあげて容態は一層悪くなった。

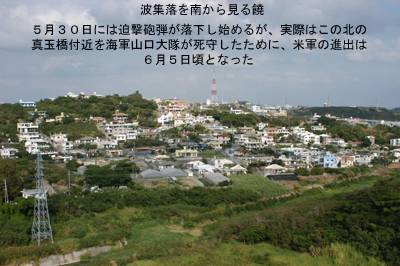

明け方に長堂の西約1kmの集落、饒波(のは)に辿り着いたところで、恐怖心と疲労と睡眠不足で一行は精根尽き果て、空き家になっていた茅葺きの農家で泥人形の姿で眠り込んだ。この頃敵情は緊迫を極めた。すでに長堂の北2kmまで米軍は迫っており、長堂から引き続き真栄平に向かうよう指示があった。しかしこの戦場を担架搬送して更に後退することは困難であることから、与那嶺係長は付き添いの2名とともに饒波に残されることになった。

5月29日には饒波も戦場の様相を呈した。農家の屋根を突き抜けて砲弾の破片が落ち始めた。付き添いの2名は力を振り絞って別の農家に担架搬送をおこなった。夜になると艦砲射撃の音と与那嶺係長の呻く声が聞こえた。

5月29日には饒波も戦場の様相を呈した。農家の屋根を突き抜けて砲弾の破片が落ち始めた。付き添いの2名は力を振り絞って別の農家に担架搬送をおこなった。夜になると艦砲射撃の音と与那嶺係長の呻く声が聞こえた。5月30日には艦砲射撃と空襲が的確に炸裂し始める。夕刻には迫撃砲弾も落下し始めた。3人は壕へ移動した。もはや与那嶺係長を担いで逃げ延びることは不可能となった。もう選択の道はなかった。「与那嶺さんに詫びながら手榴弾を渡し、さよならと言ったら、あの人はウン、ウンと頷いていた」。右足骨折以来2週間、同僚の重荷になり続け、辛がっていた与那嶺係長も死を覚悟したのだろう。与那嶺係長の自決の日は不明である。戦後20数年後に自決した壕へご遺族が訪れたが、遺骨も手榴弾の残骸も見つからず、その場で見つけてきた石をお骨の代わりに祀っているという。

2 陸軍第十野戦気象隊の行動

4月26日夜、陸軍「松の高地」前方500mに米軍斥候が近づいた。十野気(第十野戦気象隊)の一部は撤退の準備を開始する。26日午後9時頃には撤退先発隊が松の高地を出発。目的地は南西へ10kmの長堂の壕であった。2・3日後、この壕の外で米軍の迫撃砲攻撃により沖縄地方気象台職員に初めての犠牲者が出たのである。

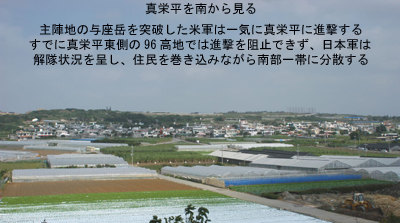

5月22日に沖縄第32軍は首里の放棄と南部への撤退を決定。これに応呼して陸軍第十野戦気象観測隊「松の木」の陸軍班も5月27日に計画通りに「長堂の壕」へ後退した。しかしこの時、米軍は「長堂の壕」から北西へ2kmの那覇市国場まで迫っており、引き続き第十野戦気象隊は真栄平へ向け後退を開始した。この真栄平(「96高地」付近の壕であった)で、沖縄地方気象台観測壕班の8名と陸軍班の19名の合計27名が集結を完了した。

気象台出身の27名は通信機故障のため途絶している気象報を簡易観測により作成し、担いできた携帯無線機により福岡管区気象台への通信を再開した。「沖縄戦下における那覇の気象」に添付されている観測データによれば、気象通報は5月26日から6月1日までの一週間は完全に止まっている。この間は通信機の破損と南部への撤退の時期である。その後、6月1日〜4日、6日、9日〜10日、12日は一部が欠落しているものの通報はきちんと送られていたのである。見事な職務の全うである。(6月15日、19日、20日の気象報もあるが、これは後述する)

6月3日第十野戦気象隊は第62師団に編入となった。12日、第62師団より「第十野戦気象隊第3中隊は96高地を死守せよ」との命令が下された。ついに気象通報が任務の十野気にも戦闘部隊としての任務が課せられた。いよいよ戦闘かと思われた時に第3中隊長代理の森塚大尉は田中台長代理に対し「貴方がたは我々と行動を共にしますか?」と問いかけた。田中台長代理は訣別電に対する返電を見せた。「如何なる事態に至るとも、可能な限り長く技術を保存するよう心掛けんことを願う・・」という内容を見た森塚大尉は「ここにいると確実に全滅する。ここを生きて出られる保証はないが、一人か二人でも生き残ったら、十気野の最期を伝えて欲しい。気象報は我々気象隊ができるだけがんばって続ける。長い間の野戦気象隊への協力、誠にご苦労でした」と答えたという。こうして気象台職員軍属の気象隊からの離脱が決まった。同夜、森塚大尉は中隊全員を集め伝達した。「十気野第3中隊はこれから斬込みに出る。気象台職員軍属の諸君は田中台長代理の指揮下、自由行動を取って宜しい」。

6月3日第十野戦気象隊は第62師団に編入となった。12日、第62師団より「第十野戦気象隊第3中隊は96高地を死守せよ」との命令が下された。ついに気象通報が任務の十野気にも戦闘部隊としての任務が課せられた。いよいよ戦闘かと思われた時に第3中隊長代理の森塚大尉は田中台長代理に対し「貴方がたは我々と行動を共にしますか?」と問いかけた。田中台長代理は訣別電に対する返電を見せた。「如何なる事態に至るとも、可能な限り長く技術を保存するよう心掛けんことを願う・・」という内容を見た森塚大尉は「ここにいると確実に全滅する。ここを生きて出られる保証はないが、一人か二人でも生き残ったら、十気野の最期を伝えて欲しい。気象報は我々気象隊ができるだけがんばって続ける。長い間の野戦気象隊への協力、誠にご苦労でした」と答えたという。こうして気象台職員軍属の気象隊からの離脱が決まった。同夜、森塚大尉は中隊全員を集め伝達した。「十気野第3中隊はこれから斬込みに出る。気象台職員軍属の諸君は田中台長代理の指揮下、自由行動を取って宜しい」。(森塚大尉以下は最終的に72名が戦死、20数名が与座岳山中で米軍に包囲され投降した。前述の6月15日、19日、20日の気象報は、森塚大尉が約束通り苦しい逃避行の中で気象報を送っていたのである。)

2名が別行動を申し出たため25名の職員は、数組に分かれて真栄平を出た。

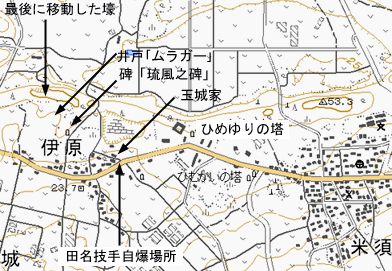

2名が別行動を申し出たため25名の職員は、数組に分かれて真栄平を出た。米須周辺を彷徨った後、陸軍病院第3外科壕(ひめゆりの塔)を経由し、井原集落の北端にたどり着いた。この時までに6名がはぐれて19名に減っていた。この場所には岩陰があり飲料水を確保できる井戸もあったため取りあえずここを待避所として、更に安全な場所を探す事になった。昼には岩陰に潜み、夜になると付近の畑でイモやサトウキビを探すという毎日の中で戦死傷者も増えた。

6月16日、待避所の前庭で田名技手(31歳)が艦砲射撃の至近弾を受け背中の肉を大きく削ぎ取られた。直ちに待避所から南東へ200mの焼け残った民家・玉城家の母屋へ運び込まれた。しかし二昼夜苦痛に呻き続けた。消毒薬も薬も包帯もなく手当の施しようがなかった。うなり声はやがて「苦しい。殺してくれ」となり「手榴弾をくれ、手榴弾を握らせてくれ」の哀願に変わった。激痛に悶え苦しむ姿を黙って見ている事は出来なくなり、ついに18日に県道脇の艦砲弾が炸裂した跡の大きな穴に運んで手榴弾を渡した。

6月22日夕刻、米軍が1000mに迫ったとの情報が入り、生き残り15人の協議が始まった。その結果15人を3班に分け敵の重囲を突破して安全地帯へ逃れる事に決した。15名のうち2名は負傷して歩けないため、13人が3方向へ散って行った。沖縄地方気象台の組織的な行動はこの日をもって終了したのである。

13人の消息は第2班にひとり重傷で米軍に収容された人から残りの3人の戦死が確認されたが、この人も破傷風で死亡した。したがって残り12人は全て戦死か消息不明である。

結局沖縄戦勃発時38名のうち、生還したのは沖縄地方気象台観測壕の1名(待避所で残された2名のうちの1名)、陸軍班の3名(真栄平で親戚の面倒を見るために別行動をした2名、及び松の高地で負傷をし撤退先発隊に搬送された1名)、海軍班の1名(別記)であった。

3 海軍南西諸島航空隊気象班の行動

一方、南西諸島航空隊気象班に所属した笠原技士達4名については5月26日に南部へ撤退をしたものの、過早撤退として元の陣地への復帰が命じられた。気象班は当初50名程度の人員であったが、首里戦線への兵力拠出や砲爆撃により撤退時には20人程度であった。この20名程度も南部への撤退、それに次ぐ小禄陣地への復帰によって約10人にまで減少していた。笠原技師ら4人は復帰完了時には健在であった事が確認されている。

一方、南西諸島航空隊気象班に所属した笠原技士達4名については5月26日に南部へ撤退をしたものの、過早撤退として元の陣地への復帰が命じられた。気象班は当初50名程度の人員であったが、首里戦線への兵力拠出や砲爆撃により撤退時には20人程度であった。この20名程度も南部への撤退、それに次ぐ小禄陣地への復帰によって約10人にまで減少していた。笠原技師ら4人は復帰完了時には健在であった事が確認されている。6月4日小禄半島北部に米軍が上陸。さらに国場から西進する部隊により小禄半島は分断包囲される状況となった。「松ヶ峯陣地」の気象班も空爆・艦砲・迫撃砲などあらゆる火器によって攻撃を受ける中、「暗号書焼却セリ、コレヨリ大義ニ殉ゼントス」といった内容の訣別電報を中央気象台長宛に打電している。6月8日、笠原技士は壕の出口から外に造ってあるタコツボに入っていた時に砲弾が落下し戦死した。一方笠原技士とともに海軍気象班にいた他の3名のうち、2名については消息も最期も不明であり、残り1名については米軍の捕虜となり生き残ったが沖縄戦に関して一切口を閉ざしたまま亡くなった。

琉風之碑

沖縄地方気象台職員23名が辿り着き、砲弾を避けた「待避所」に碑が建っている。沖縄の米軍統治下に1955年12月15日に除幕式と慰霊祭が行われ、気象報のために命を賭けた戦没職員の働きを讃えている。東500mのところには「ひめゆりの塔」があり、年中参拝者が訪れているものの、この琉風之碑を訪れる人はほとんどいない。しかしこのように自らの意志とは別のところで運命的に沖縄戦に巻き込まれ命を失った人々がいることを決して忘れてはならないだろう。

すでに完全に観光地化され雑踏地と化した「ひめゆりの塔」に比較して、車の音も人の声もしないこの碑の周辺を歩くと、意志に反して戦闘に巻き込まれ命を落とした人々の本当の声に触れる気がするのである。是非とも一度訪ねて頂きたい場所である。

「夏草の原に散るべき花もなく」 和達清夫

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

真栄平にて

ある日、喜瀬さんが真栄平の北東のはずれまで来た時、赤ちゃんをおぶった20代後半くらいの婦人が泣きながら「兵隊さん助けて」(台員も軍服を支給されていた)と声を掛けて来た。案内で空き家の民家に駆けつけると迫撃砲弾の直撃を浴び、夫らしい男性が死亡、そばで片足を無くし腹から腸が飛び出した5歳くらいの男の子が苦しんでいた。すぐに応援を求め宮里さんがやってきた。宮里さんは、苦しんでいる男の子を見て「これ以上苦しませるより、早く水を飲ませて楽にしてやったほうが良いんじゃないかねえ」と言った。同意を得ると狼狽える母親の代わりに水を飲ませた。男の子は水を美味しそうに飲むと直ぐにこと切れた。

庭の大きな芭蕉の木の下に大小二つの穴を掘った。埋葬を始めると婦人が「ちょっと待って」と民家の中へ取って返した。どうしたのかと訝る二人の前に母親が涙ながらに抱えて来たのは、男の子のちぎれた片足だった。最後に婦人に言った。「奥さん、しっかり覚えておきなさいよ。真栄平の北東の端の、屋敷の後ろ側のバナナ畑の角だからね。大きな石はご主人、小さな石は坊やのお墓の代わりだからね。あんたは何としても生き延びて、お骨を先祖伝来のお墓に入れて上げるんだよ」。

そのことが気になっていた喜瀬さんは終戦翌年の1946年春、真栄平の現場を訪れた。「芭蕉の幹は焼けぼっくいになりながら残っていました。その下の大小二つの石は取り払われ、穴は掘り返されていました。あの仮埋葬は僕たち3人しか知りませんから、ああ、あの奥さんは戦争を生き抜き、遺骨を拾えたのだな、と嬉しかったですねえ」そう言って、喜瀬さんはハラハラと涙を流した。沖縄の「守礼の心」は戦火の中でも失われることはなかったのである。

大きな2本の鉄塔は気象台のシンボルであったが、航空機にとっては障害物となった。実際にこの鉄塔に接触して墜落した航空機もあった

港湾には多量の弾薬が200mにわたって積み重ねられ、数百本のガソリンのドラム缶、数百トンの石炭も喪失した。特に、重機関銃弾39万発の損害はその後の戦闘を大きく左右した

撃墜・撃破合わせて14機という記録もあるが、いづれも戦果の誇大発表であった

筆架山(現在はかじゃんぴら公園)には高射砲設置跡や壕が残る

矢崎好夫氏著「8月15日の天気図 死闘沖縄寿山」(戦史刊行会)も海軍側から見た寿山の状況が記述された名著である

沖縄県庁の場合も I 知事が「県内疎開につき内務省と折衝する」との名目で12月23日に沖縄を去ってから、出張に名を借りた公務員、議員の職場離脱が相次ぐ。ただし荒井警察部長が殉職するまで陣頭指揮に立った警察は、県の組織の中で唯一、ただ一人の離脱者も出さなかった

笠原技師の東京転勤辞退に対し当時の気象台長は「本当にそれでよいのか」と何度も念を押したようである。また笠原技士は死を覚悟していたのであろう。再び生還は期し難いと見て、両親や親戚に別れを告げるため郷里の信州諏訪の生家に立ち寄っている

藤村郁雄氏は新田次郎の「富士山頂」のモデルである。田中技士が沖縄赴任後、笠原技士と矢崎中尉の「現状で何とか気象業務は出来る。これ以上沖縄で人命を失わせる必要はない」との判断から鹿屋基地まで来た藤村氏を飛行機に乗せないよう画策した

開戦直前の師団長を含む陸海軍定期異動はその後の戦闘遂行に大きな影響を与えることになった

4月26日は第2線陣地の一部が突破されつつも、城間〜前田〜幸地の線が保持されており、この時期に500mまで米軍斥候が近づいたというのは誤報ではないかと推察する

左記の気象通報は沖縄地方気象台には残っておらず、沖縄から福岡や東京に送信した電報の観測値として残っている

一行は現在の「ひめゆりの塔」付近で、もんぺ姿の沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校の生徒10名程が朝御飯の支度をしているのを見ている。この6日後にこの陸軍病院第三外科壕は米軍の攻撃を受けて大半が戦死している

すでにこの時期、壕という壕には日本軍兵士や住民で一杯であり、空いている壕を見つけることができなかった

脱出する13人は交わす言葉もなく、別離の涙もなく「元気でな」、「蚊坂(気象台)で会おう」と言葉少なく、悄然と3方向へ散ったという

水タンクは戦闘で爆破され現存はしていないが、ほとんど同じ位置に左記写真のコンクリート製のタンクが建造されたようだ。このタンクと隣家の石垣の間に避難していた住民家族5名は、米軍の迫撃砲弾により両親が死亡、子供3人が残された

ケガで脱出不可能だった2名が残され、その内の1名(喜瀬氏)が生き残った。もう1名の重傷の福島氏は、左記「ムラガー」の南100mの所で亡くなったと思われる

この頃には米軍が接近したために日本軍・住民ともさらに南方へ避難したために、空いている壕があった

笠原技師が戦死したであろう場所は現在私有地で家屋があるため写真掲載はしていない

1946年から慰霊塔建立を目指したが中央は動かなかった。1954年第6代中央気象台長(初代気象庁長官)和達氏を生き残りの方が仮墓標のある「待避所」に案内した。和達台長は隆起珊瑚礁だけの待避所に言葉を失い、何時までも何時までも仮墓標に頭を垂れておられたという。これにより慰霊碑の建立が進み、現在に至っている