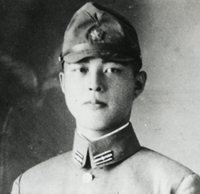

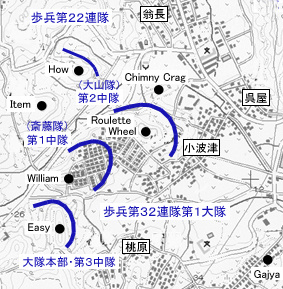

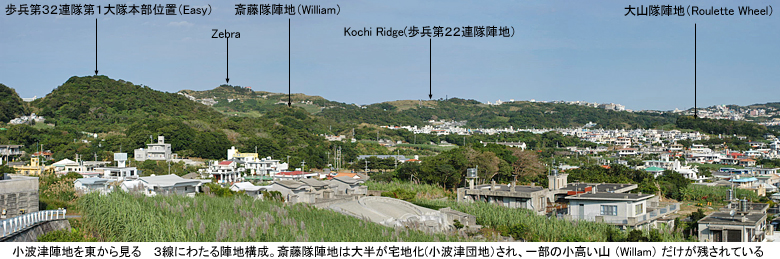

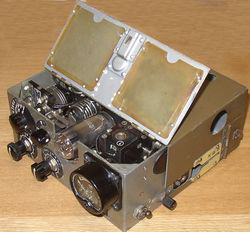

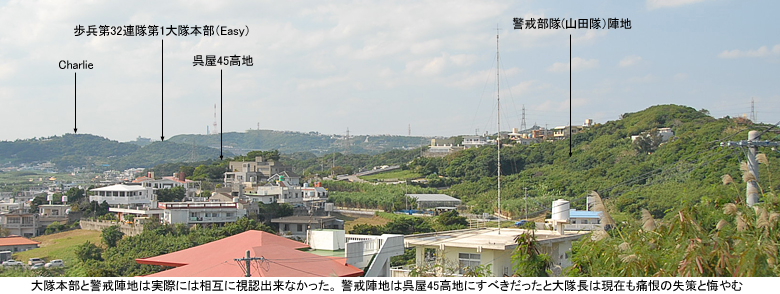

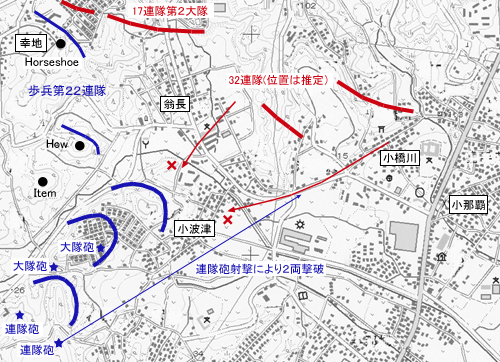

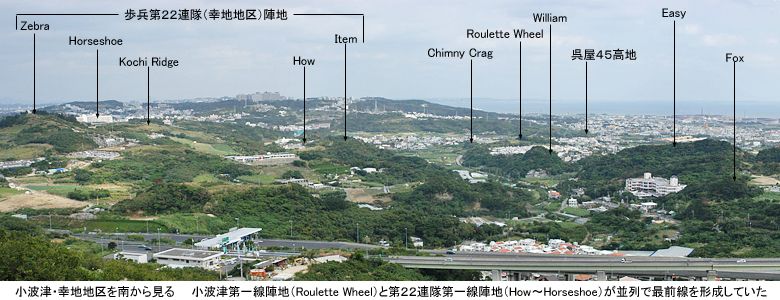

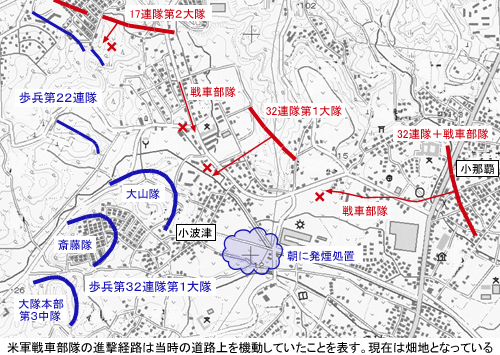

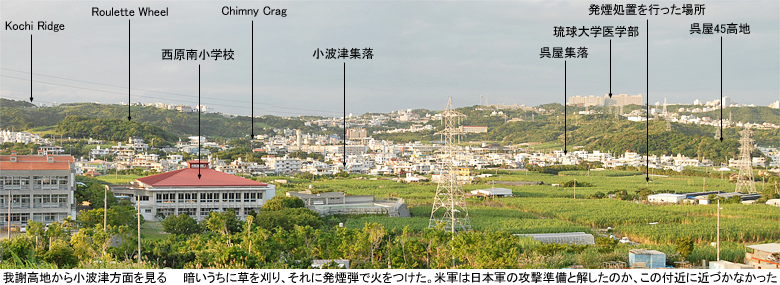

| 歩兵第32連隊第1大隊(伊東大隊) 小波津の戦闘 記述に当たって  記述する内容は、すべて歩兵第32連隊第1大隊長 伊東孝一氏の執筆した 「沖縄陸戦の命運」(自費出版)の、小波津の戦闘に係る部分を抜粋したものである。 さらにこれまでの3度にわたる聞き取り調査において、重要と思われる部分を加筆し、ご本人の確認を得て掲載するに至った。 尚、陣地の位置・発煙場所・敵戦車撃破位置等は、2005年に大隊長に同行して頂いて現地で確認したものであるため、概ね正確であると考えている。 記述する内容は、すべて歩兵第32連隊第1大隊長 伊東孝一氏の執筆した 「沖縄陸戦の命運」(自費出版)の、小波津の戦闘に係る部分を抜粋したものである。 さらにこれまでの3度にわたる聞き取り調査において、重要と思われる部分を加筆し、ご本人の確認を得て掲載するに至った。 尚、陣地の位置・発煙場所・敵戦車撃破位置等は、2005年に大隊長に同行して頂いて現地で確認したものであるため、概ね正確であると考えている。1 日本軍側公刊戦史(戦史叢書)記述を 青 、米軍側公刊戦史記述を 赤 で表している。 2 伊東大隊長記述を 黒 で表している。 写真右 : 伊東大隊長 (少尉時代の写真) 伊東大隊 小波津の戦闘 4月22日糸満北側で陣地配備されていた伊東大隊に北進の命令が下達された。部隊は艦砲射撃による損害を最小限にとどめるべく3梯隊に分けて(総員799名)前進を開始。途中、津嘉山(首里南方)、一日橋、弁ヶ岳を経て、24日早朝小波津地区に到着した。 4月24日 23日夜から第62師団の戦線整理が開始され、24日朝までには概ね順調に終了し、第24師団主力も逐次新配備につきつつあった。 米軍は我が第一線の後退に伴い、24日嘉数、西原、棚原、157高地付近に進出してきた。  地図上で予定していた大隊本部の位置にやっと辿り着いた。 兵たちは疲れ果てて、敵方斜面に腰を下ろしぼんやりとしている。 このままでは危ないと心配していると副官が数個の墓穴を見つけてきた。 安堵と夜行軍の疲れに、思わずうつらうつらとするが、眠ってはいられない。師団司令部への報告があるし、敵情捜索もしなければならない。 しかしなんといっても心を重くしたのは、陣地が予想していたより、遙かに貧弱なことだ。座波周辺(糸満北側で大隊が防御陣地を構築した場所)の我が陣地と較べてあわせて、現地に来るまではかなりの洞窟陣地があると思っていた。 だが見たところ墓穴の外何もなく、多少地形に起伏があるので利用したとしても、これではタコツボ陣地を急造するしかない。 弱者の戦法の第一歩である堅固な陣地によって戦う望みはなくなった。猛烈な集中砲火に果たしてどれほど持ち堪えられるか。 今となっては与えられた条件で最善を尽くすしかない。 地図上で予定していた大隊本部の位置にやっと辿り着いた。 兵たちは疲れ果てて、敵方斜面に腰を下ろしぼんやりとしている。 このままでは危ないと心配していると副官が数個の墓穴を見つけてきた。 安堵と夜行軍の疲れに、思わずうつらうつらとするが、眠ってはいられない。師団司令部への報告があるし、敵情捜索もしなければならない。 しかしなんといっても心を重くしたのは、陣地が予想していたより、遙かに貧弱なことだ。座波周辺(糸満北側で大隊が防御陣地を構築した場所)の我が陣地と較べてあわせて、現地に来るまではかなりの洞窟陣地があると思っていた。 だが見たところ墓穴の外何もなく、多少地形に起伏があるので利用したとしても、これではタコツボ陣地を急造するしかない。 弱者の戦法の第一歩である堅固な陣地によって戦う望みはなくなった。猛烈な集中砲火に果たしてどれほど持ち堪えられるか。 今となっては与えられた条件で最善を尽くすしかない。たまたま昨日の雨で混線した通話を聞くことが出来た。 左隣の22連隊本部に師団参謀長木谷中佐が厳しく文句をつけていた。 22連隊の損害はかなり大きいらしい。 ちょうど終わった時をとらえ、私は作戦参謀稲代少佐から詳しく大隊の任務を聞くことが出来た。 こちらからは、歩兵3個中隊を第一線、二線、三線と重ねた縦深分散の配備を報告した。 参謀にはこの異例の配備がピンとこなかったようである。 この配備は地形、陣地の状況、戦闘正面にもよるが、この小波津に敵を拘束して、一ヶ月はおろか二ヶ月でも三ヶ月でも、いな永久に守り通そうとする決意を現した構えである。 軍に属する二個師団は第一戦に出て、予備としては、混成44旅団主力(歩兵4個大隊基幹)しかいない。 第一線の歩兵大隊の持久力が砲兵力の消長とともに軍防衛力の運命を支配している。 だからこの構えをとったのだ。 縦深分散こそ絶対優勢な敵砲火に対して、長期持久を策する兵法である。口先では縦深防御などとよく言うが、実際にこのような配備をとった者が他にいただろうか。  4月25日  歩兵第32連隊第1大隊伊東孝一大尉は、24日夜以来師団直轄となって小波津地区に陣地を占領した。その兵力は第1大隊のほか連隊砲中隊(1コ小隊欠)及び独立機関銃中隊第17大隊3中隊(1コ小隊欠)が配属されていた。伊東大隊長は25日夜独立機関銃第3中隊小隊長山田貞雄大尉を長とする警戒部隊を配置するとともに斬込隊を派遣して米軍の擾乱に努めた。 歩兵第32連隊第1大隊伊東孝一大尉は、24日夜以来師団直轄となって小波津地区に陣地を占領した。その兵力は第1大隊のほか連隊砲中隊(1コ小隊欠)及び独立機関銃中隊第17大隊3中隊(1コ小隊欠)が配属されていた。伊東大隊長は25日夜独立機関銃第3中隊小隊長山田貞雄大尉を長とする警戒部隊を配置するとともに斬込隊を派遣して米軍の擾乱に努めた。 第一線の大山隊(第2中隊基幹)から右前方800mの小橋川北側の台地に警戒隊(独立機関銃の小隊長山田中尉以下42名)を出してある。 警戒隊と大隊本部の距離は1800mあった。 超短波の短距離用無線機各々一対向を警戒隊と大山隊の間、大隊本部の間に配置して、連絡の万全を期した。だがいずれもが一向に通じない。駐屯地では見事に通じていたものを、どうしたのだ。 「明日にも敵が来るというのに通じないとは何事だ。百年兵を養うは戦いの1日のためではないか」 と強く無線手を叱った。 築城築城で、整備や訓練の余裕を与えなかったことが思い出された。 あるいは電池の不足か、大山隊の北にある呉屋台地の東端が電波障害になっているのか。 猛烈な訓練だけが訓練ではない。こうした指揮連絡の確保という地味な面を軽視した報いが今現れたのだ。 これがもとで翌日には警戒隊が全滅的打撃を蒙る悲運を招いた。あまりにも高価な代償となった。 写真右上 : 陸軍が使用した94式6号無線機。 横18cm×縦8.4cm×奥行き13.1cm  4月26日 軍の右翼第24師団正面の幸地及び小波津地区も米軍の攻撃を受けたが善戦して撃退した。 26日1400頃、警戒部隊につけた無線手2名が大隊長のもとに駆けつけて「警戒部隊は側面から攻撃を受け戦況は不利」の旨を報告した。大隊本部と警戒部隊間に6号無線の通信網を構成していたが、不調のため通じなかった。大隊長は夜に入り警戒部隊撤退命令伝達のため伝令を派遣したが、途中負傷したため到着しなかった。 夜中に警戒部隊の生存者が帰還してきたが、警戒部隊42名中33名の戦死者を生じ全滅的損害であった。  26日1400頃、警戒隊無線手2名が報告に飛び込んできた。警戒隊は側面から攻撃を受け、戦況は極めて不利らしい。こんなに早く攻撃を受けようとは予想していなかったので愕然とした。ぐずぐずしていては警戒隊が危ない。すぐ撤退の命令を出せ、と第一線の大山隊長に命じたが、現場は銃火飛び交う最中、日中はとても近づけないとの返事だ。 26日1400頃、警戒隊無線手2名が報告に飛び込んできた。警戒隊は側面から攻撃を受け、戦況は極めて不利らしい。こんなに早く攻撃を受けようとは予想していなかったので愕然とした。ぐずぐずしていては警戒隊が危ない。すぐ撤退の命令を出せ、と第一線の大山隊長に命じたが、現場は銃火飛び交う最中、日中はとても近づけないとの返事だ。あたりが闇に包まれて程なく、山田中尉の当番兵が疲れ果てた姿で大隊本部に辿り着いて次のように報告した。「自分は夕方まで隊長殿と一緒におりました。隊長殿は今はこれまでと死を決意されたのか、お前は帰って最後の状況を報告せよ、と云われました」。機関銃は破壊されるまで撃ち続け、ついに肉迫する敵と手榴弾戦を演じ、かなりの損害を与えた。日没直後出された伝令は、敵の射撃で負傷して行き着けず、ついに撤退命令は届かなかった。39名を失った。ああ警戒隊を全滅させてしまったか。 夜も更けてから警戒隊の生き残りの伍長以下6名が撤退してきた。との知らせが大山隊長からあった。心の中では有り難や、6名だけでも助かったかと思う反面、命令の伝達なしで退がって来るとは軍律からも士気の点からも放置できない。心を鬼にして「命令なくして退がるとは何事か。もう一度陣地戻って死守しろ」と怒鳴りつけるように伝令に云った。もはや警戒陣地は完全に敵の手中にあるだろう。そこへ行けとは死ねということだ。6名に対しては非常なことだと思いながらも厳然とした態度を装った。実に無慈悲なことよ・・。しかし助け船が現れた。「別の場所で立派に戦わせます。今度は許してやってください」と大山隊長から申し出があった。かくて33名が散っていった。  4月27日 27日米軍の砲撃は猛烈を極め、陣地は集中砲火の砲煙におおわれ、1000頃から第一線陣地大山隊は戦闘を開始した。大山隊は逆襲も加えて善戦して陣地を確保した。 やがて日が高くなると敵陸上砲兵の集中砲火が始まり、大山隊のいる小波津西側丘の野戦陣地に向けられた。砲火は熾烈を極め、陣地は土煙に包まれて全く見えない。砲声は段々と轟きわたっていたがパタリと止んで、銃声が聞こえ始める。敵歩兵の攻撃前進に対し、大山隊が応戦しているのだ。10時頃大山隊の伝令が「大山隊戦闘開始!」と叫びながら飛び込んできた。私は直ちに待機中の各隊命令受領者に戦闘命令を発した。「大山隊戦闘開始。各隊は計画に基づき戦闘を実行すべし」。 一日中激しい戦闘が続き、夕刻には敵は小波津部落に侵入した。これを大山隊長は手兵をひっさげて逆襲し撃退した。かくしてその日は陣地を確保したまま暮れた。 4月28日 米軍は早朝から砲撃を開始し、0900頃から大山隊は戦闘を開始した。小橋川方向から大山隊方向に前進中の戦車4両に対し連隊砲(2門)は射撃を開始し、数発をもって2両を転覆させ2両を後退させた。大隊長は大山隊の戦闘支援のため、後方の第1、第3中隊の擲弾筒を大山隊の両側に配置して射撃させた。擲弾筒は歩兵に対するばかりでなく、翁長方面から進出してくる戦車阻止にも役立った。大山隊の使用した擲弾筒の榴弾は27日約300発、28日約700発に達した。大山隊は終日猛攻を受けたが、陣前及び陣内で戦車2両を肉薄攻撃によって撃破するなど善戦して陣地を保持した。 米軍に多大の損害を与えたが、我が方の損害も多く、特に第2中隊、独立機関銃中隊の損害が大きかった。 28日夜、雨宮師団長から「ヨクヤッタガンバレ」の無電があり、大隊及び大隊長に師団長賞詞を与える電話連絡があった。 大隊本部は野砲中隊のいた洞窟を利用したが、各中隊の陣地は応急の野戦陣地のタコツボ程度で第二線も相当の損害を受けた。 幸地に対する第17連隊の攻撃が停滞したため、その東側を攻撃する第32連隊の攻撃開始時刻も遅くなった。 28日小波津集落南西の稜線を攻撃するため、小波津集落に火焔戦車が侵入したが、随伴した歩兵は敵の迫撃砲集中射撃によって進出を阻止された。  敵の集中砲火は昨日より早めに開始され、第一線の銃声も9時には聞こえてきた。「戦車が小橋川方向より大山隊方面に前進中」と看視兵が叫ぶ。連隊砲射撃で1500m前方の戦車2両を撃破する。その頃大山隊陣地から盛んな銃声が続く。私は1中隊・3中隊に命じて、擲弾筒各々1個分隊を大山隊の両側に出して支援させた。まもなく「西北方翁長部落から出現した戦車を擲弾筒で撃退した」と3中隊から報告があった。戦車に対し威嚇の効果が確認できた。 敵の集中砲火は昨日より早めに開始され、第一線の銃声も9時には聞こえてきた。「戦車が小橋川方向より大山隊方面に前進中」と看視兵が叫ぶ。連隊砲射撃で1500m前方の戦車2両を撃破する。その頃大山隊陣地から盛んな銃声が続く。私は1中隊・3中隊に命じて、擲弾筒各々1個分隊を大山隊の両側に出して支援させた。まもなく「西北方翁長部落から出現した戦車を擲弾筒で撃退した」と3中隊から報告があった。戦車に対し威嚇の効果が確認できた。我が前線は陣地設備の不十分なため、猛烈な集中砲火でかなり大きな損害を出した。それでも兵たちは壕やタコツボに身を屈めて、じっと堪えて砲撃が止むのを待つ。止んだ途端に身を起こして近迫して来る敵を捉え、一斉に反撃の火ぶたを切る。敵兵はたまりかねて後退する。今度は迫撃砲・戦車に支援されながら攻めてくる。これを繰り返すうちに彼我ともに損害を増大していった。ときに集中砲火の威力で神経の参る者が出て来る。 この両日の戦果は戦車擱座4両の他人員殺傷400名は下るまい。しかし我が大隊の損害も大きかった。第一線の第2中隊(大山隊)、独立機関銃中隊の損害はもとより連隊砲も艦砲の餌食となった。米軍物量の凄まじさを感じさせられた。   夜、満州から大切に持ってきた、ただ一本のサントリーの小瓶を一口呑み、身近の部下にも一口ずつのませた。そして大山隊長宛に、「貴下と一緒に呑みたいが、共にすることが出来ぬので、せめてその心持ちにて」と書き添えをし、ウイスキーの残りを副官に持たせて、激励にやろうとしている矢先、大山隊長から報告が入った。戦闘経過が詳細に述べられ、末尾に「あすを最後と決心している」と書かれてあった。私は一瞬胸がつまった。昨日、今日の激闘で、大山隊の戦力は著しく低下している。第3線の3中隊と交代させようかと思い迷っていた。だが大山隊には配属の独立機関銃中隊を合わせて戦闘可能人員は130名くらいいるはずだ。軽々しい交代は陣地固守の精神に反する。今一日の奮闘を大山に期待した。 夜、満州から大切に持ってきた、ただ一本のサントリーの小瓶を一口呑み、身近の部下にも一口ずつのませた。そして大山隊長宛に、「貴下と一緒に呑みたいが、共にすることが出来ぬので、せめてその心持ちにて」と書き添えをし、ウイスキーの残りを副官に持たせて、激励にやろうとしている矢先、大山隊長から報告が入った。戦闘経過が詳細に述べられ、末尾に「あすを最後と決心している」と書かれてあった。私は一瞬胸がつまった。昨日、今日の激闘で、大山隊の戦力は著しく低下している。第3線の3中隊と交代させようかと思い迷っていた。だが大山隊には配属の独立機関銃中隊を合わせて戦闘可能人員は130名くらいいるはずだ。軽々しい交代は陣地固守の精神に反する。今一日の奮闘を大山に期待した。その一方で明日の対策を思案する。擲弾筒で引き続き大山隊の両側を支援し、大隊砲を対戦車のため前方に推進させる。集中砲火の始まる前に、小波津東側平地に大規模発煙をして敵の注意を喚起し、砲火を誘致するなり、あるいは不気味に感じさせて攻撃意志を挫折させる。特に砲兵には大山隊前面に出現する戦車に火力を指向するよう頼むなど、いろいろ手当を考えていた。 思えば日夜汗を流して掘った陣地を離れ、未知の小波津に来て、洞窟はおろかろくな野戦陣地さえ築く暇もなく、タコツボで戦う羽目になった。堅固な陣地のないばかりに、猛烈な敵の火力を防ぐ術がなく、むざむざと殺さずともよい部下を失わねばならない。明日、明後日と続くうちに一体どうなるのだろう。いや第一線だけではない。洞窟に恵まれた大隊本部の他は、後方にもかなりの砲弾が容赦なく降り注いで、直接戦闘をしていない兵が相当数死傷する。この日師団司令部にうった電報は27通にも及んだが、その一つで次のように報告した。 「飛行機も艦砲も戦車も兵は恐れず。 兵は極めて勇敢なり。然れども陣地設備の不備なるため、 第二線の兵すら毎日十名余り砲弾に死傷するを如何ともなす能わず」。 この電文に司令部諸官は胸を抉られる思いだったと聞く。 写真 : 大隊長が携行したサントリー角瓶。 戦前・戦中の形状の瓶である。 4月29日 4月29日は雲ひとつない晴天であった。 0900頃東海岸道に沿う地域を南下した戦車群は小那覇部落に侵入してきた。同部落西端から先頭戦車が現れるや否や、わが砲兵の集中射撃を浴び、先頭数両は命中弾を受け前進を停止した。 次いで翁長方面から数両の戦車が大山隊陣地に迫ってきた。これに対し、昨夜配置した連隊砲中隊の肉薄攻撃兵5名が挺身して、2両を撃破させたが全員戦死した。更に2両の戦車が大山隊の陣前に接近してきたが、擲弾筒の集中火によって後退させた。 29日夕、伊東大隊長は「現守備地区を歩兵第89連隊第1大隊と交代し、首里北側へ転進すべき」師団命令を受領した。伊東大隊は夜間配備を交代し、30日0400頃首里北側の平良町に到着した。小波津の戦闘において伊東大隊は約200名の死傷者を生じた。 29日、戦車部隊が海岸地区から翁長に向かおうとしたが、1両が小那覇を出た水田の中を走る狭い道路上で地雷に触れて擱坐し、道を塞ぐ結果となった。 残りの戦車4両のうち3両が方向転換をしようとして転覆したり、履帯を外して動けなくなった。 幸地付近にいた第32連隊はこの苦境を掩護するために、小波津の日本軍陣地に対して圧力をかけようと南東方向へ圧力を指向した。  0900頃、敵戦車の群が砂塵をあげて東の海岸道を南下し、右前方の小那覇部落に入ってくる。一台、一台と既に7台が部落に入った。そのうち部落西端に先頭戦車が姿を現し始めた。俄然、友軍砲兵の弾丸が私の頭上をヒューンとかすめて、先頭戦車の傍らで破裂する。それでも戦車は怯まず次々と部落を出て大山隊の陣地へ向かう。あの辺には昨夜地雷を埋めさせたが、効果ないのか依然として進んでくる。その時である。友軍の砲弾が先頭戦車に命中した。次々と命中し、一台また一台と草地へうちのめされ、地雷に引っかかるものも出て戦車群の前進は阻止された。 0900頃、敵戦車の群が砂塵をあげて東の海岸道を南下し、右前方の小那覇部落に入ってくる。一台、一台と既に7台が部落に入った。そのうち部落西端に先頭戦車が姿を現し始めた。俄然、友軍砲兵の弾丸が私の頭上をヒューンとかすめて、先頭戦車の傍らで破裂する。それでも戦車は怯まず次々と部落を出て大山隊の陣地へ向かう。あの辺には昨夜地雷を埋めさせたが、効果ないのか依然として進んでくる。その時である。友軍の砲弾が先頭戦車に命中した。次々と命中し、一台また一台と草地へうちのめされ、地雷に引っかかるものも出て戦車群の前進は阻止された。それも束の間、今度は左手の翁長部落から数台の戦車が現れて来た。これは昨夜配置した三好隊(連隊砲中隊)の肉攻手が飛び込んでいった。2台がかく座され、なおも2台が陣地直前まで侵入したが、擲弾筒の射撃により阻止した。 (28日夕から翁長小学校前台地に第3中隊の斥候1個分隊が派遣され、この戦車の存在を確認していたため、出現は予想されたものであったと考えられる)  この日は、敵砲兵の集中砲火はなく、歩兵の攻撃もなかった。それは第3中隊の1個小隊で、草を刈り発煙筒とともに焚いた大煙幕を不気味と感じたためか、あるいは昨日までの攻撃が不成功だったので、攻撃再興を準備中だったのか。今日は一転して多量の戦車を投入して戦況の打開を試みたのか。敵は完全に陣前で破砕された。我が損害は無きに等しかった。  夕刻になって「首里北側へ転進せよ、2400を期し、任務を第89連隊第1大隊に引継ぐべし」との命令を受けた。思えば小波津に進出してから6日間、わが主陣地は一寸たりとも敵手に委ねなかった。大山隊は全滅せずに済んだ。しかし大隊の死傷者は200名に達した。損害の出るのは戦場の常とはいえ、戦死した部下を思えば心が重く、複雑な気持ちを抱きながら転進の途についた。 夕刻になって「首里北側へ転進せよ、2400を期し、任務を第89連隊第1大隊に引継ぐべし」との命令を受けた。思えば小波津に進出してから6日間、わが主陣地は一寸たりとも敵手に委ねなかった。大山隊は全滅せずに済んだ。しかし大隊の死傷者は200名に達した。損害の出るのは戦場の常とはいえ、戦死した部下を思えば心が重く、複雑な気持ちを抱きながら転進の途についた。転進は整然とはおこなわれなかった。敵は夜には攻撃をしかけないが、我が軍の夜襲を警戒したり、夜間行動を妨害するためところ構わず砲弾を撃ち込んでくる。その弾の下で、タコツボに入っている兵たちを集め、転進の途につかせるのは容易なことではなかった。予定が遅れているようで私は心配だった。大山隊は2400第一線の任務を交代の上、追求させることにして、私は大隊主力の後を急ぎ足で追った。大隊は途中砲弾による損害もあまりなく、明け方近く予定の首里市平良町北側に到着した。 写真 : 第2中隊長 大山大尉。 伊東大隊長の陸軍士官学校1期後輩であった。(写真は北支での中尉時代か?) |

伊東大隊は沖縄上陸以降、読谷山北側及び糸満北側の2箇所で陣地構築を行っており、それらは全て使用することなく前線へ向かわざるを得なかった。 小波津地区は独立歩兵第11大隊が陣地を構築していると考えられていたが、実際には独立歩兵第11大隊は南上原丘陵地区(現在の琉球大学付近)を中心に陣地構成したために、この小波津地区は手つかずの状況であった。 本来なら隣接する歩兵第22連隊と連携調整が必要なところであるが、師団からは全くその話しはなかったという。 三線陣地はロシアの戦史書に出てくるらしく、大隊長は以前これを読んでいたことから発想できたと語っている。 歩兵第32連隊第1大隊は、まさに歩兵第22連隊の右翼を防御する形になっていた。 何故小橋川を警戒陣地としたのか。 それは独立歩兵第11大隊がまだ伊東大隊の北側にいると考え、米軍は海側の平野部から接近すると判断したこと。 小隊長の山田中尉が以前この地区で陣地を構築したことがあるとのことで警戒隊を引き受けたことがあげられる。 警戒部隊の陣地は、海岸平野から接近する敵に対しての構成となっていた。 師団への報告において、師団参謀から 「緒戦だから士気にも影響する。もう少しうまくやってくれ」と言われ、参謀長にも話しても「そうか」と言っただけで、全く同情はしてもらえなかったという。 連隊砲については、この射撃の後に米軍の艦砲射撃によって全滅している。 海上に敵の戦艦がいることを確認していながら、艦砲射撃を受けることまで考えず、対応を処置していなかった自分の失策であると大隊長は語っている。 大山隊は「Roulette Wheel」 に布陣していたが、山中にいた指揮班が大きな損害を受けたものの、山脚部(山裾)に布陣した各小隊の損害は大きくなかった。 これは米軍の砲兵等の射撃が丘陵を目標としていたためと思われる。 したがって大山隊はこの後は全て山裾の平地部にタコツボを掘って戦闘を継続した。 大隊長はこの夜師団司令部に対し、北方の山地から見下ろされて不利であるため、第一線陣地を少し後退させるよう具申している。 ところが師団は、「連携上無理」という回答であった。これはおそらく師団が歩兵第22連隊との整合を考慮したためと思われる。 この日の日本軍砲兵射撃は的確であったと大隊長は語る。 砲弾の威力から155㎜榴弾砲だと判断して軍砲兵による射撃と考えている。 実は28日には師団砲兵による射撃が実施されているのだが、大山隊陣地に着弾するという、友軍相撃の状況となっていた。 擲弾筒の集中射撃は効果的で、米軍はこれを迫撃砲の集中射撃と理解して、攻撃部隊の前進に慎重にならざるを得なかった。 歩兵第89連隊第1大隊との交代に当たっては、大山隊に一任し、主力は先行して首里へ後退した。 その後の歩兵第89連隊第1大隊の守備陣形については記録がなく不明であるが、概ね伊東大隊の構成を引き継いだものと思われる。 |