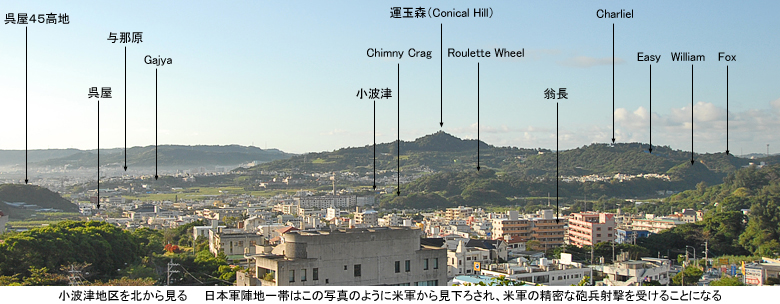

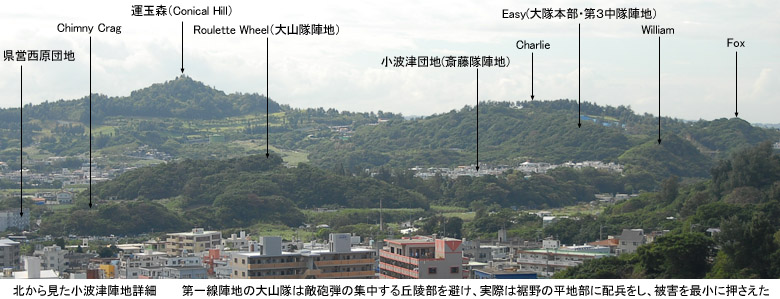

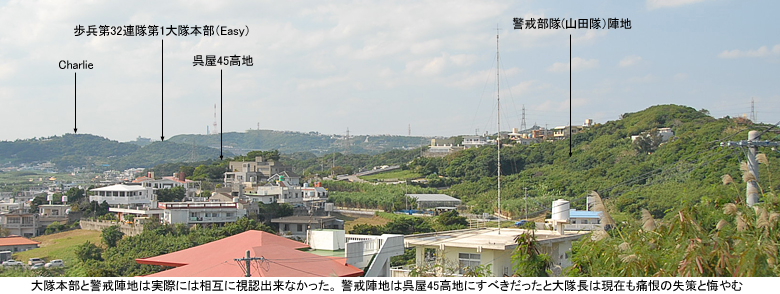

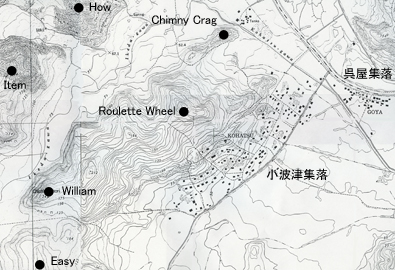

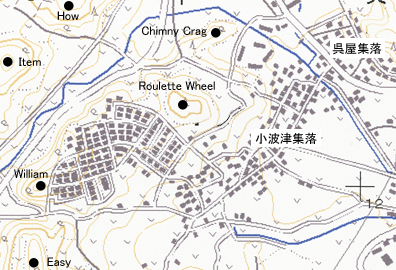

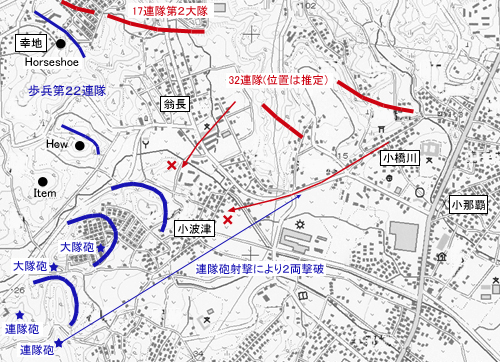

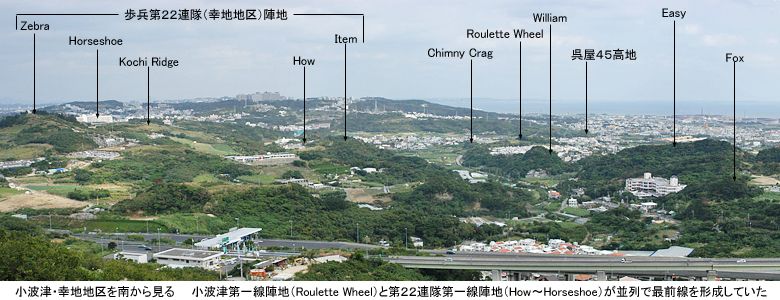

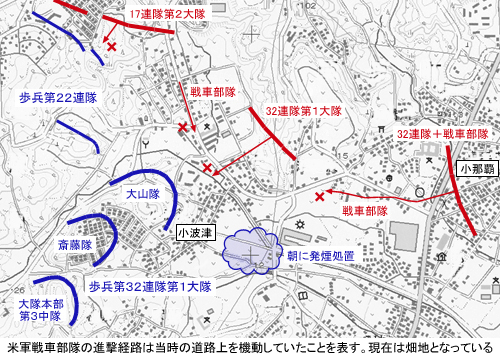

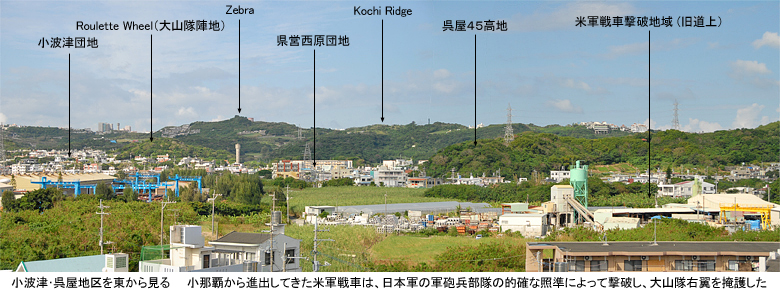

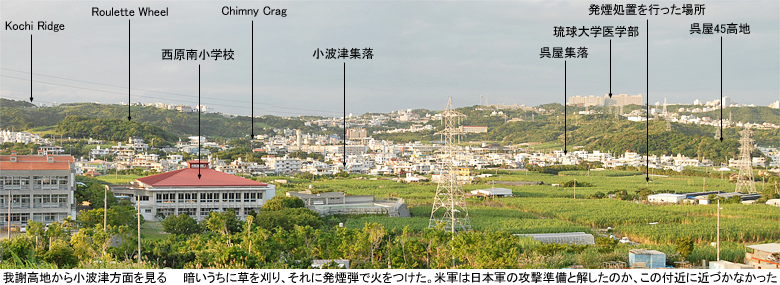

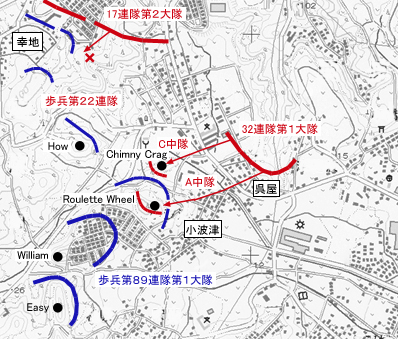

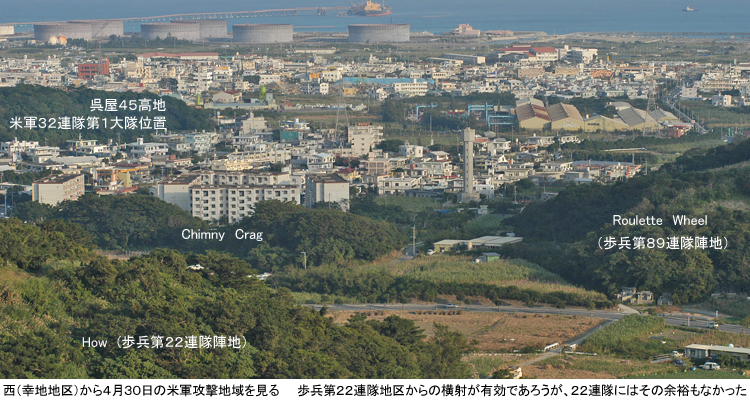

小波津の戦闘 1 戦闘までの概要 1 戦闘までの概要 4月1日の米軍上陸以来、沖縄第32軍隷下の第62師団は米軍3個師団を相手に奮戦を続けてきた。 しかしたび重なる戦闘に多くの将兵を失い、特に4月19日から始まった米軍の大規模な攻撃の前に、第一線陣地(主陣地線)は崩壊の危機に瀕した。 一方、米軍の沖縄本島南部への上陸に対処するために展開していた第24師団はほとんど無傷であった。 沖縄第32軍はこの第24師団を北部戦線に投入することを躊躇したものの、もはや目前の危機を放置することが出来ず、ついに第24師団の北部戦線投入を決心した。 第24師団は北部戦線の東半分(前田高地より東)を担任することとなった。 前田高地には歩兵第32連隊、幸地地区に第22連隊、運玉森地区に89連隊を配備したが、その一角となる「小波津」地区には、師団直轄となった歩兵第32連隊第1大隊を配備して、日本軍第2線陣地帯を構成した。 2 部隊編成  (1) 歩兵第32連隊第1大隊(4月25日未明〜4月29日) (1) 歩兵第32連隊第1大隊(4月25日未明〜4月29日)第1大隊長 伊東大尉 総員799名 大隊本部 樫木中尉以下55名 第1中隊 斎藤中尉以下179名 第2中隊 大山大尉以下179名 第3中隊 工藤中尉以下179名 第1機関銃中隊 岸 大尉以下137名 第1歩兵砲小隊 高井中尉以下70名 配 属 歩兵第32連隊連隊砲中隊(1小隊欠) 三好大尉 独立機関銃第17大隊第3中隊 倉田中尉 防衛第5中隊 (2) 歩兵第89連隊第1大隊(4月29日〜5月3日) 第1大隊長 丸地大尉 大隊本部 田中大尉 第1中隊 大野大尉 第2中隊 甘利中尉 第3中隊 小泉中尉 第1機関銃中隊 山田中尉 ※ 人員数については歩兵第32連隊と同じ ※ 配属欠如等に関する資料なし。  小波津の戦闘 4月22日 第24師団は北部戦線加入の軍命令に基づき、北部戦線加入の大要を次のように示した。(抜粋) 1 師団は主力をもって4月24日天明までに首里南東方高地に転進する。 2 歩兵第22連隊は157高地、棚原北端の線並びに幸地東西の線を確保 3 歩兵第32連隊は主力をもって眞地・大名・宮平・銭又屋取・津嘉山地区に潜伏するとともに、小波津〜幸地の線への前進を準備する だが歩兵第22連隊は、その兵力が現在2個大隊(第3大隊は歩兵第64旅団に配属されて安波茶付近)しかなく、棚原及び157高地方面の現戦況から師団命令による線の確保は不可能と考え、連隊主力の占領すべき線を我謝〜小波津〜翁長北側高地〜幸地の線とすることを意見具申し、これは師団及び軍から認可採用された。 4月23日 沖縄第32軍司令官は23日、第24師団に幸地以東地区の防衛を、第62師団に前田高地以西の防衛を担任するように命じた。 これにより第62師団は嘉数・西原・棚原・157高地にあったわが守備部隊を23日夜、軍砲兵の支援下に仲間・前田地区に撤収させた。 第24師団は軍命令に基づき、師団の陣地占領の大要を次のように示した。(抜粋) 1 歩兵第22連隊 翁長西側高地から幸地を経て幸地西側300mの閉鎖曲線高地にわたり陣地占領 2 歩兵第32連隊第1大隊 小波津、翁長の線以南の地区を占領、師団直轄とする 4月24日 23日夜から第62師団の戦線整理が開始され、24日朝までには概ね順調に終了し、第24師団主力も逐次新配備につきつつあった。 米軍は我が第一線の後退に伴い、24日嘉数、西原、棚原、157高地付近に進出してきた。 4月25日 歩兵第32連隊第1大隊伊東孝一大尉は、24日夜以来師団直轄となって小波津地区に陣地を占領した。その兵力は第1大隊のほか連隊砲中隊(1コ小隊欠)及び独立機関銃中隊第17大隊3中隊(1コ小隊欠)が配属されていた。伊東大隊長は25日夜独立機関銃第3中隊小隊長山田貞雄大尉を長とする警戒部隊を配置するとともに斬込隊を派遣して米軍の擾乱に努めた。  細部部隊配置は次のとおり 細部部隊配置は次のとおり1 警戒部隊(山田隊) 独立機関銃第17大隊第3中隊第1小隊 第2中隊1/2小隊 2 第一線陣地(大山隊) 第2中隊(−1/2小隊) 独立機関銃第17大隊第3中隊(−1個小隊) 3 第二線陣地(斎藤隊) 第1中隊 第1機関銃中隊の半数 大隊砲小隊 4 第三線陣地 大隊本部 第3中隊 第1機関銃中隊の半数 連隊砲中隊(−1個小隊)  4月26日 軍の右翼第24師団正面の幸地及び小波津地区も米軍の攻撃を受けたが善戦して撃退した。 26日1400頃、警戒部隊につけた無線手2名が大隊長のもとに駆けつけて「警戒部隊は側面から攻撃を受け戦況は不利」の旨を報告した。大隊本部と警戒部隊間に6号無線の通信網を構成していたが、不調のため通じなかった。大隊長は夜に入り警戒部隊撤退命令伝達のため伝令を派遣したが、途中負傷したため到着しなかった。 夜中に警戒部隊の生存者が帰還してきたが、警戒部隊42名中33名の戦死者を生じ全滅的損害であった。  4月27日 27日米軍の砲撃は猛烈を極め、陣地は集中砲火の砲煙におおわれ、1000頃から第一線陣地大山隊は戦闘を開始した。大山隊は逆襲も加えて善戦して陣地を確保した。   昭和23年米軍作製地図と平成19年作成地図 小波津団地の造成により「William」が半分削られた以外は概ね戦時の地形が残されている 4月28日  米軍は早朝から砲撃を開始し、0900頃から大山隊は戦闘を開始した。小橋川方向から大山隊方向に前進中の戦車4両に対し連隊砲(2門)は射撃を開始し、数発をもって2両を転覆させ2両を後退させた。大隊長は大山隊の戦闘支援のため、後方の第1、第3中隊の擲弾筒を大山隊の両側に配置して射撃させた。擲弾筒は歩兵に対するばかりでなく、翁長方面から進出してくる戦車阻止にも役立った。大山隊の使用した擲弾筒の榴弾は27日約300発、28日約700発に達した。大山隊は終日猛攻を受けたが、陣前及び陣内で戦車2両を肉薄攻撃によって撃破するなど善戦して陣地を保持した。 米軍に多大の損害を与えたが、我が方の損害も多く、特に第2中隊、独立機関銃中隊の損害が大きかった。 28日夜、雨宮師団長から「ヨクヤッタガンバレ」の無電があり、大隊及び大隊長に師団長賞詞を与える電話連絡があった。 米軍は早朝から砲撃を開始し、0900頃から大山隊は戦闘を開始した。小橋川方向から大山隊方向に前進中の戦車4両に対し連隊砲(2門)は射撃を開始し、数発をもって2両を転覆させ2両を後退させた。大隊長は大山隊の戦闘支援のため、後方の第1、第3中隊の擲弾筒を大山隊の両側に配置して射撃させた。擲弾筒は歩兵に対するばかりでなく、翁長方面から進出してくる戦車阻止にも役立った。大山隊の使用した擲弾筒の榴弾は27日約300発、28日約700発に達した。大山隊は終日猛攻を受けたが、陣前及び陣内で戦車2両を肉薄攻撃によって撃破するなど善戦して陣地を保持した。 米軍に多大の損害を与えたが、我が方の損害も多く、特に第2中隊、独立機関銃中隊の損害が大きかった。 28日夜、雨宮師団長から「ヨクヤッタガンバレ」の無電があり、大隊及び大隊長に師団長賞詞を与える電話連絡があった。大隊本部は野砲中隊のいた洞窟を利用したが、各中隊の陣地は応急の野戦陣地のタコツボ程度で第二線も相当の損害を受けた。 幸地に対する第17連隊の攻撃が停滞したため、その東側を攻撃する第32連隊の攻撃開始時刻も遅くなった。 28日小波津集落南西の稜線を攻撃するため、小波津集落に火焔戦車が侵入したが、随伴した歩兵は敵の迫撃砲集中射撃によって進出を阻止された。  4月29日  4月29日は雲ひとつない晴天であった。 0900頃東海岸道に沿う地域を南下した戦車群は小那覇部落に侵入してきた。同部落西端から先頭戦車が現れるや否や、わが砲兵の集中射撃を浴び、先頭数両は命中弾を受け前進を停止した。 4月29日は雲ひとつない晴天であった。 0900頃東海岸道に沿う地域を南下した戦車群は小那覇部落に侵入してきた。同部落西端から先頭戦車が現れるや否や、わが砲兵の集中射撃を浴び、先頭数両は命中弾を受け前進を停止した。次いで翁長方面から数両の戦車が大山隊陣地に迫ってきた。これに対し、昨夜配置した連隊砲中隊の肉薄攻撃兵5名が挺身して、2両を撃破させたが全員戦死した。更に2両の戦車が大山隊の陣前に接近してきたが、擲弾筒の集中火によって後退させた。 29日夕、伊東大隊長は「現守備地区を歩兵第89連隊第1大隊と交代し、首里北側へ転進すべき」師団命令を受領した。伊東大隊は夜間配備を交代し、30日0400頃首里北側の平良町に到着した。小波津の戦闘において伊東大隊は約200名の死傷者を生じた。  29日、戦車部隊が海岸地区から翁長に向かおうとしたが、1両が小那覇を出た水田の中を走る狭い道路上で地雷に触れて擱坐し、道を塞ぐ結果となった。 残りの戦車4両のうち3両が方向転換をしようとして転覆したり、履帯を外して動けなくなった。 幸地付近にいた第32連隊はこの苦境を掩護するために、小波津の日本軍陣地に対して圧力をかけようと南東方向へ圧力を指向した。  歩兵第89連隊兵士が交代のために小波津陣地の事前偵察に訪れた際の記述 窪地を右へ、少し登ったところに小さな沢があった。沢の中に20〜30の壕があり、その一つが目指す第32連隊連隊砲中隊の本部陣地だった。壕の中は負傷者で一杯。それでも重傷者が続々と担送されてくる。私と大塚一等兵は入口に立ち、運ばれてくる重傷者を見ていた。入りきれない重傷者は、外に並べられていた。砲弾の炸裂音の続く中で、重傷者の呻きが、高く低くあちこちから聞こえてくる。 この世のものとは思えない苦しげな呻き声を、任務とはいえ、じっと聞いていかねればならぬ辛さ、気が滅入っていく。  4月30日 4月30日歩兵第89連隊第1大隊(丸地大隊)陣地は、30日未明から米軍の攻撃を受け、小波津西側高地のわが第一線陣地はついに米軍に占領された。 大隊長丸地軍治大尉は夜に入り、第一線陣地奪回のための果敢な斬り込みを行ったが成功しなかった。 30日は日の出前から攻撃を開始。 32連隊第1大隊C中隊が「Chimney Crag」を、A中隊が小波津集落北西部にある「Roulette Wheel 」 の占領に成功した。 第32連隊は、5月1日夜明け前までに第184連隊と交代する予定であったが、日本軍の逆襲により交代は遅滞し、結局部隊交代が完了したのは5月1日1730となった。この交代間に32連隊では11名が戦死、22名が負傷した。  5月1日 右翼小波津付近の陣地の一角は昨30日米軍に占領されたが、丸地大隊は5月1日米軍の占領地拡大の阻止に努めた。 5月2日 小波津に侵入した米軍は、兵力を増強して地歩の拡大を図ろうとしており激戦が展開されたが、概ね現陣地を保持した。 5月1日から2日朝にかけて第184連隊第3大隊L中隊が、コニカルヒル(運玉森)の北側にある我謝高地まで突破した。だが、この奇襲で獲得した戦果も、「犠牲者の数にかかわらず死守せよ」 という命令指揮官が無視して撤退してきたことで全て水泡に帰した。 丸地大隊は4日の攻勢において、左第一線として攻撃参加。小波津川の線を攻撃開始線として呉家北側の44.6高地(45高地)の米軍を奇襲攻撃し、陣地を突破して稜線沿いに突進し台上を占領した。しかしその後の米軍の反撃により、丸地大隊長以下全滅的損害を受けて、夜残存者は運玉森地区に後退した。 |

歩兵第32連隊第1大隊及び歩兵第89連隊第1大隊はこれが緒戦であり、概ね編成装備は充足されていた。 伊東大隊長は24歳、第2中隊長大山大尉は23歳であった。現在の自衛隊では防衛大学出身者でも小隊長クラスであることから、いかに若い指揮官であったかがわかる。 小波津陣地は、背後の運玉森に布陣する歩兵第89連隊、写真右外の歩兵第22連隊に挟まれた一角に位置した。 さして標高のある地形でもなく、平野部へ突出する地形は非常に守りにくい陣地であったと思われる。 棚原・157高地を戦場とするにはすでに縦深がなく、我謝〜小波津〜翁長〜幸地の線まで第一線を下げたのは当然の帰結であった。 一夜にして未知の地形である小波津に進出して陣地を構築するのは非常に困難な任務であったと推察する。 特に3個部隊を縦に配置する陣地構成は大隊長の発想の柔軟性をうかがわせる。 小波津地区は、沖縄戦開始前は第62師団独立歩兵第11大隊の担任地区であった。そのため歩兵第32連隊第1大隊長は、この地区には堅固な陣地が構築されていると信じて進出したという。 しかしながら、壕は大隊本部が入るものしかなく、到着と同時に第一線陣地も含めて、急造のタコツボを掘るしか手段がなかったという。 警戒陣地の喪失にはいくつかの原因がある。 詳しくは「伊東大隊長との質疑応答」に記述した。 海側から来ると考えていた敵が背後の山から攻撃してきたことは、その最大の要因である。 伊東大隊は擲弾筒を使いすぎると師団から叱責されたというが、大隊長は使えるときに使わないと明日がないという気持ちで徹底的に使用したという。 あまりに大量に使用したため、米軍は迫撃砲弾の集中射撃と思い込んだようで、米軍公刊戦史にも「迫撃砲集中射撃」という言葉で表現されている。 伊東大隊の迫撃砲保有数はゼロであった。 伊東大隊長は、第一線陣地に損害が出ることは当然と考えていたが、第二線陣地・第三線陣地に損害が出ることはあまり考えていなかった。 あたらめて米軍火力の強大さを思い知らされたという。 連隊砲は敵の戦車を撃破したものの、その後位置を暴露したために艦砲射撃の集中射を浴びて撃破されている。 公刊戦史上には記述はないが、この日の早朝に大隊本部から要員を派遣し、小波津陣地の東側開豁地において、草を刈って発煙弾で火を着けている。 この処置は効果的に作用したようである。 前日28日の砲兵射撃は、師団砲兵であったようで、第一線陣地の大山隊の頭上に砲弾が落下した。だがこの日(29日)の射撃は軍砲兵の射撃であったようで、その命中精度は非常に高かった。 日本側の記述と一致する。 丸地大隊は第一線陣地を失うものの、第2戦陣地はそれ以降堅持し、日本軍の攻勢転移まで一歩も退くことはなかった。 |