161.8高地の戦闘までの経緯

161.8高地の戦闘までの経緯4月1日に嘉手納正面に上陸した米軍は、日本軍の抵抗がほとんどないことを察するや、海兵隊を沖縄本島北部へ、陸軍部隊を沖縄本島南部へ進撃させた。対する日本軍は南下する米軍の進撃速度を低下させて更なる交戦準備を整えるべく、賀谷支隊(独立混成第12大隊)を遅滞戦闘にあたらせた。

賀谷支隊は逐次に後退、242名の戦死者を出しながら、この161.8高地に4月4日夜に到着したため、これ以降は独立歩兵第14大隊第1中隊が第一線部隊となった。

161.8高地守備部隊

独立歩兵第14大隊第1中隊 中隊長 谷川精司中尉 以下総員150名

第1小隊(小隊長名不明)

第3小隊(小隊長 千羽八郎少尉 : 他の資料では階級は見習士官)

独立歩兵第14大隊機関銃中隊の1個小隊(小隊長名不明) 他

日本軍は交通の要衝でかつ全周に対して展望のきくピナクルを重要な前進陣地と考えていた。このピナクルを守備していたのは独立歩兵第14大隊第1中隊の谷川中尉であり、中隊本部と2個小銃小隊(他1個小隊は大隊予備として後方に残置)の合計110名で編成されていた。

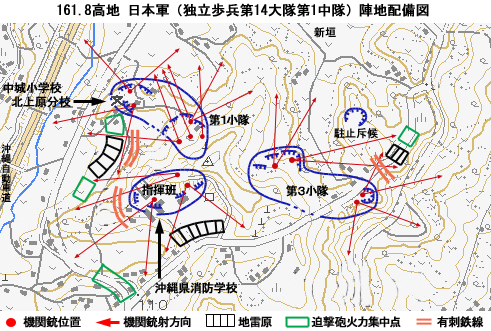

日本軍は交通の要衝でかつ全周に対して展望のきくピナクルを重要な前進陣地と考えていた。このピナクルを守備していたのは独立歩兵第14大隊第1中隊の谷川中尉であり、中隊本部と2個小銃小隊(他1個小隊は大隊予備として後方に残置)の合計110名で編成されていた。谷川中尉は中隊の持つ8挺の軽機関銃及び2挺の重機関銃をピナクルの麓、低い位置に配置するとともに、兵員には手榴弾を配布して機関銃の死角を補う方策を講じていた。防御陣地はトンネルと交通壕で結ばれていたために地下を通って行き来が出来るように配慮、ピナクル頂上部には迫撃砲4門、反対斜面である南側には更に3門の迫撃砲を配備していた。また第62師団の砲兵部隊が火力集中点を事前に設定するとともに、我が主要接近経路上には有刺鉄線や地雷原を構築していた。谷川中尉は米軍の進撃を阻止することは不可能だと考えてはいたが、限定的ながらも確実に勝利できるという目算を持っていたようだ。

* 米軍は161.8を「ピナクル」(尖塔)と呼称していた。

4月5日

4日夜、賀谷支隊が161.8高地の前進陣地以南の地区に後退したため、前進陣地(独立歩兵第14大隊第1中隊)は5日0900頃から米軍の攻撃を受けたが善戦して撃退した。

4月6日午前

6日前進陣地は両側から米軍の攻撃を受け、まず砲迫の集中火が全陣地に加えられ、集中火が終わると歩兵が攻撃前進して来た。我が方は砲撃中は地下陣地におり、砲撃が中止するや直ちに陣地配備につき、射撃と共に手榴弾・爆薬を投じて米軍を撃退した。中隊長は米軍の集中砲火の状況を見て、損害減少のため左前方に突出している分隊を正午前に中隊本部付近の壕に後退させた。新垣西方地区に数両の戦車が出現し、わが陣地を射撃して来たが、これを制圧する対戦車火器はなかった。大隊本部との有線電話は戦闘開始とともに断線不通となり5号無線機も不通となった。

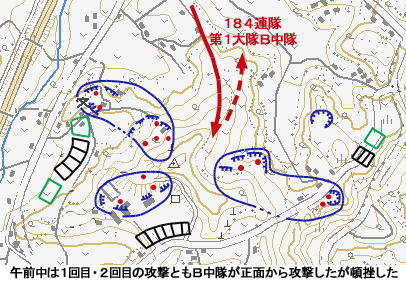

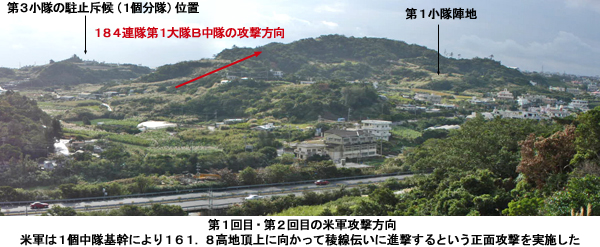

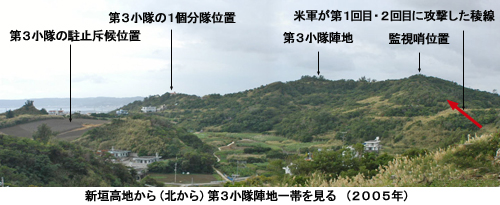

4月6日、10分間の攻撃準備射撃の後、第184連隊B中隊はその右翼をC中隊に掩護されつつピナクルに対して正面から攻撃を開始した。2個小隊が頂上へ向かう稜線に取り付いて日本軍の洞窟や地下の陣地に手榴弾を投げ込み始めたが、これが日本軍の反撃開始の引き金になった。日本兵は手榴弾・肉薄攻撃・迫撃砲などで反撃してきたため、部隊は死傷者が増大してきたために約15分程で撤退を始める結果となった。

1時間後には105ミリ榴弾砲・軽戦車からバズーカ砲に至るまであらゆる火器の支援下に攻撃を再興したが、日本軍はこれらの砲撃を受けているときは地下に潜み、米軍が攻撃前進を開始すると直ちに配備について反撃を開始、結局この攻撃も頓挫した。

4月6日午後

前進陣地の戦闘に後方から大隊砲1門が協力し、陣地の左側方面を射撃してよく支援した。谷川中尉は通信断絶のため、砲兵支援要求の伝令を大隊本部に派遣したが、途中で死傷し目的を達しなかった。米軍の攻撃は猛烈を極め、迫撃砲によるわが死傷が多くなり、第3小隊長千羽少尉も負傷して中隊本部に後退してきた。

前進陣地の戦闘に後方から大隊砲1門が協力し、陣地の左側方面を射撃してよく支援した。谷川中尉は通信断絶のため、砲兵支援要求の伝令を大隊本部に派遣したが、途中で死傷し目的を達しなかった。米軍の攻撃は猛烈を極め、迫撃砲によるわが死傷が多くなり、第3小隊長千羽少尉も負傷して中隊本部に後退してきた。米軍の突撃を撃退すること7〜8回に及んだが、1500頃には陣地は馬乗り攻撃を受ける状態となり、中隊本部も中隊長以下約30名が地下壕に閉じ込められ、黄燐手榴弾、爆薬の攻撃を受け苦戦に陥った。

夜に入り米軍の攻撃が止んだため中隊長以下壕外に出て各陣地を偵察したが、ほとんど生存者は見当たらなかった。中隊長は主陣地への後退を決意し、残存者約30名を指揮して同夜142高地の陣地に後退した。

これより先、独立歩兵第14大隊長は前進陣地増援のため第1中隊の第2小隊を派遣したが、小隊長神田少尉以下戦死し、前進陣地へ到着出来なかった。

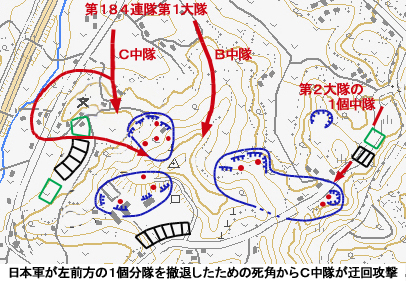

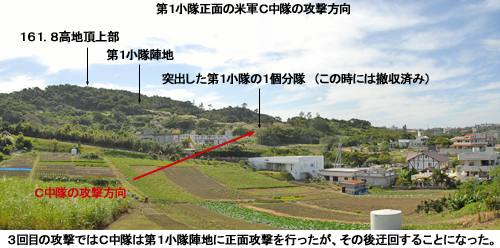

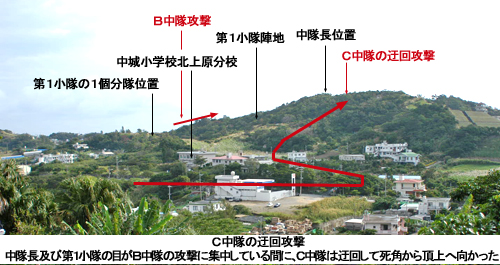

第184連隊第1大隊は3回目の攻撃について、現在B中隊が攻撃している稜線の背後にある谷からC中隊を前進させようと計画した。B中隊は攻撃を開始して日本軍に注視させようとしたが、この攻撃もまた失敗して撤退した。一方C中隊は掩護をほとんど受けられない困難な西からの接近を試みた。谷川中尉は監視哨に位置してB中隊に対する反撃を指揮したが、このC中隊の接近には全く気付かなかった。第1大隊長はこれを看破してC中隊の前面に援護射撃を加えたために、C中隊は1名の兵士も失うことなく迅速に頂上部まで達することが出来た。C中隊は間髪を入れずに黄燐手榴弾や火炎放射器で残存の日本兵の掃討に着手した。日本軍は110名の将兵のうち20名だけが主陣地に撤退していった。ピナクルは陥落し第7師団は戦線を進めることが出来るようになった。

第184連隊第1大隊は3回目の攻撃について、現在B中隊が攻撃している稜線の背後にある谷からC中隊を前進させようと計画した。B中隊は攻撃を開始して日本軍に注視させようとしたが、この攻撃もまた失敗して撤退した。一方C中隊は掩護をほとんど受けられない困難な西からの接近を試みた。谷川中尉は監視哨に位置してB中隊に対する反撃を指揮したが、このC中隊の接近には全く気付かなかった。第1大隊長はこれを看破してC中隊の前面に援護射撃を加えたために、C中隊は1名の兵士も失うことなく迅速に頂上部まで達することが出来た。C中隊は間髪を入れずに黄燐手榴弾や火炎放射器で残存の日本兵の掃討に着手した。日本軍は110名の将兵のうち20名だけが主陣地に撤退していった。ピナクルは陥落し第7師団は戦線を進めることが出来るようになった。

前進陣地であるピナクルでさえこれだけ頑強な陣地であった。最少人数で防御して増援も処置された形跡はない。戦闘間、谷川中尉は上級部隊に対し砲兵射撃を要求したとされるが、それらの要求は受け入れられることはなかった。米軍は首里戦線たる日本軍主陣地に達することが出来たが、今後はピナクルのような強固な陣地に遭遇するであろうし、砲兵射撃も受けるようになるであろう。そして後方に配備された増援部隊も次々に送り込まれるであろうことを覚悟せねばならないだろう。

前進陣地であるピナクルでさえこれだけ頑強な陣地であった。最少人数で防御して増援も処置された形跡はない。戦闘間、谷川中尉は上級部隊に対し砲兵射撃を要求したとされるが、それらの要求は受け入れられることはなかった。米軍は首里戦線たる日本軍主陣地に達することが出来たが、今後はピナクルのような強固な陣地に遭遇するであろうし、砲兵射撃も受けるようになるであろう。そして後方に配備された増援部隊も次々に送り込まれるであろうことを覚悟せねばならないだろう。

第2小隊長は神田少尉となっているが、他の資料では神田少尉は第2中隊所属となっているものがある。

おそらく戦後の聞き取り調査で谷川中尉本人から聴取したものであろう。日本側の公刊戦史である「戦史叢書」についても谷川中尉からの聴取に基づいて記述されている。

左の「陣地配備図」は日米双方の資料を基に筆者が現在の地図に転記したものである。したがって、機関銃の数などは必ずしも資料側とは一致していない。

左前方の突出した分隊を撤収したことで、米軍が迂回侵入して来た場所には火力が指向されていない状況となった。

1個中隊が守備している陣地に対しては戦術的セオリーからして1個大隊の攻撃勢力が必要であるが、米軍は敢えて1個中隊を正面攻撃させるという方策を取っている。その真意は不明である。

前進陣地の戦闘のために砲兵支援を使用することは、砲兵陣地位置を暴露することになるため、上級部隊はその許可を与えることはなかったであろうと思われる。

分隊がこの時点で撤退していたことで、C中隊の動向を注視することが出来なくなっていたと思われる。しかし分隊をこの場所に配備したままであっても、おそらくは分隊は全滅して同じ結果になっていたと考えられる。

米軍は前進陣地でさえも、これだけの損害を受けることを知り、日本軍の防御戦闘に対して更なる警戒心を持ったようだ。

コンクリート製の監視哨は現在も残されているが、近年は木々が大きくなり密林の中に埋没した形となって近づくことも困難になっている。

しかしながら、最近この161.8高地には遊歩道が整備され、簡単に頂上に立つことが出来るようになった。当時の戦闘を振り返ることができる貴重な場所である。

消防学校の建設によって、指揮班陣地はその大半が削り取られた。