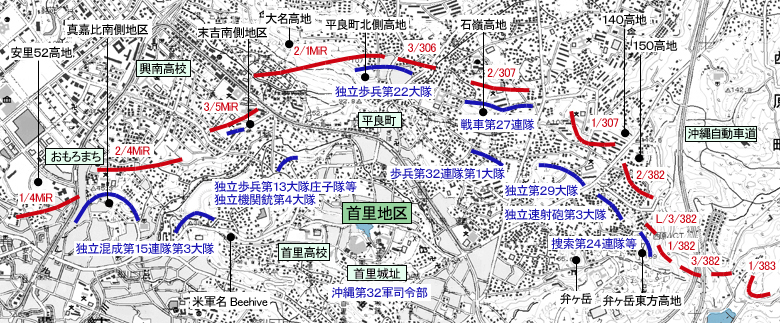

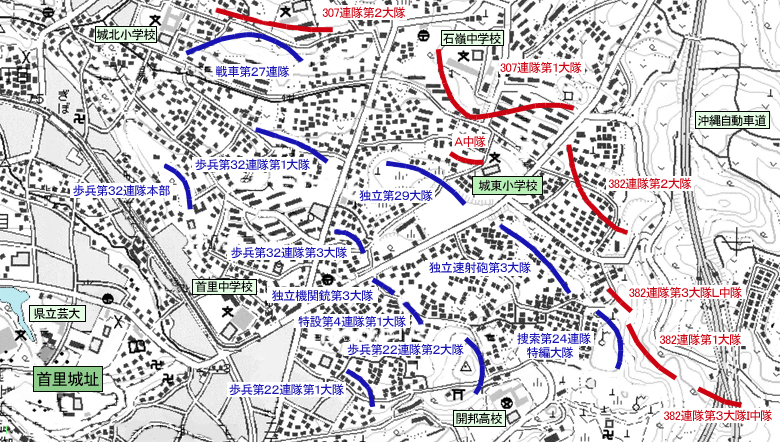

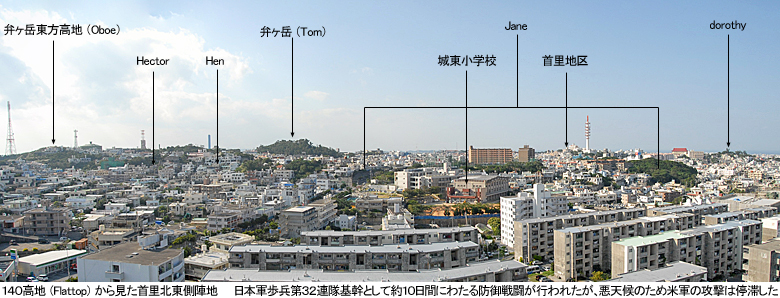

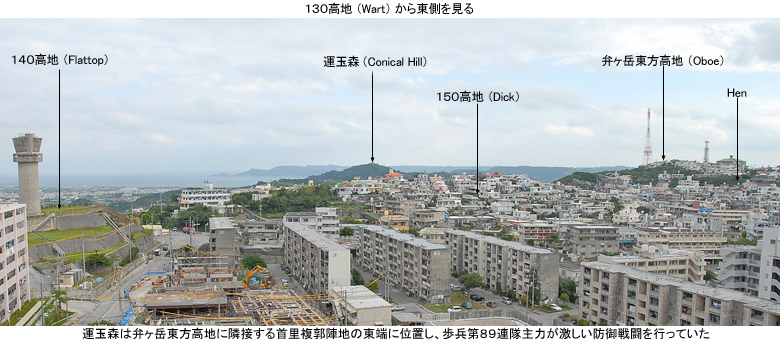

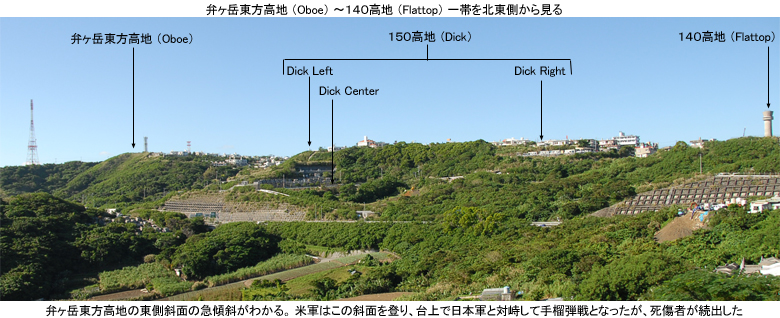

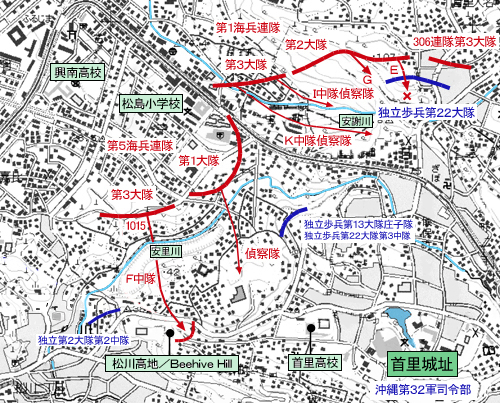

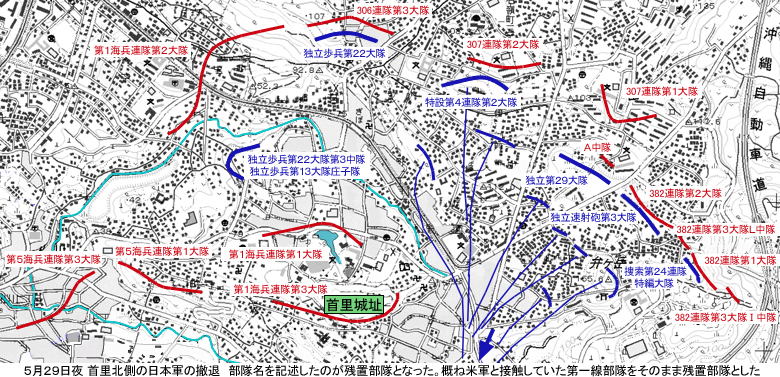

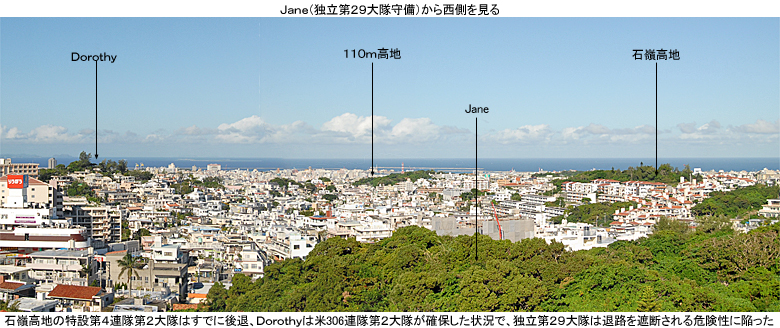

首里地区の戦闘 5月上旬の日本軍攻勢移転後の新陣地に於ける戦闘も、西の安里52高地(シュガーローフ)や、中央の130高地・140高地・150高地が米軍に奪取され、東の運玉森もほぼ制圧されるという状況となり、日本軍はいよいよ首里を中心とする狭い複郭陣地に拠らざるを得なくなった。 5月上旬の日本軍攻勢移転後の新陣地に於ける戦闘も、西の安里52高地(シュガーローフ)や、中央の130高地・140高地・150高地が米軍に奪取され、東の運玉森もほぼ制圧されるという状況となり、日本軍はいよいよ首里を中心とする狭い複郭陣地に拠らざるを得なくなった。幸いにして5月20日以降は沖縄の梅雨時に当たり、天候不順な状態が続いた。 これは輸送を自動車に頼る米軍にとっては非常に懸念される状況であった。 当時の沖縄は道路状況が悪く、一旦雨が降ると自動車や戦車等等の機動が著しく制限されるのである。 実際に5月20日以降から月末にかけて、米軍の公刊戦史上でも 「雨との戦い」 と表現し、第一線への食糧・弾薬等の補給が停滞する結果となった。 反対に日本軍にとっては、悪天候により米軍航空機の飛行が制限され、加えて米軍地上戦力の機動も困難であったため、連続した戦闘から一時的に解放され、戦闘力の補充や陣地の再構築等に当てることができた。 中でも最大の恩恵は、沖縄第32軍の首里撤退に関して、ある程度の準備の時間が確保できたことである。 第一線陣地を再度整えて米軍の攻撃に対する坑旦性を高め、各部隊の撤退順序や方策を定め、米軍が察知できない見事な首里からの撤退を遂行したのであった。 5月20日 第24師団長は、20日歩兵第22連隊を師団予備とし、歩兵第32連隊を中地区隊とすることを命令した。 シュガーローフ攻略後、第6海兵師団はシュガーローフ地区の最も東側に位置するクレセントヒル攻略に取りかかったが失敗に終わった。日本軍はアメリカ軍のクレセントヒル(真嘉比南側地区)攻略に抵抗し、クレセントヒルの敵方斜面(南側斜面)を頑強に固守した。ここに日本軍が存在する限り、第6海兵師団は部隊を東方向に転回して首里方向に向かうことが出来ない。ついに第6海兵師団はクレセントヒル攻略を諦め、その代わりに那覇市及び国場川に兵を進めることに決した。クレセントヒル北側にいた主力部隊はその場を離れて東側の第1海兵師団と連携を取りつつ移動を開始した。これにより最短で首里に突進する手だてが失われたのである。  ● 上記地図は5月20日における、日米両軍の第一線部隊のみを記述したものである。 ● 戦術上の地名は日本軍呼称で記述している。米軍呼称は以下のとおり。 安里52高地 [Sugar loaf] 真嘉比南側地区 [Crescent Hill] 末吉南側地区 [Hill 55] 大名高地 [Wana Ridge] 平良町北側高地 [Knob Hill] 石嶺高地 [Ishimmi Hill] 140高地 [Flattop] 150高地 [Dick Hill] 弁ヶ岳 [Tom] 弁ヶ岳東方高地 [Oboe] ● 米軍の部隊名は、3/306は第306歩兵連隊第3大隊を表し、MiRは海兵隊を表す。 したがって首里北側にあっては、西側から海兵隊部隊、 東側から陸軍部隊が攻撃を担任したことがわかる。 ● 真嘉比南側地区(Crescent Hill)の独立混成第15連隊第3大隊は、戦後の大隊資料では20日に松川地区への後退命令が下達されている。 しかしながら、米軍側資料によれば5月27日頃まで日本軍の抵抗が続き、27日頃には集結した約200名の日本兵を迫撃砲射撃により殲滅し たという記述があることから、当HPではこの地区には27日まで独立混成第15連隊第3大隊が存在したものと判断した。  首里北東側日米両軍部隊配置図 5月21日 第24師団の中地区隊は130・140・150高地南西方地区に陣地を占領し、米軍の進出を阻止した。第24師団長は21日捜索第24連隊長に弁ヶ岳右正面を守備している特編大隊を併せて指揮して弁ヶ岳地区の防衛に当たらせた。  第77師団は第1海兵師団よりも更に苦戦した。 第77師団は雨が激しくなる前の5月20日にフラットトップ、チョコレートドロップ地区を占領していた。だがそれ以降は首里を眼前にしてほとんど身動きできない状況に陥っていた。この付近の日本軍は頑強で一歩も立ち入らせない気力に溢れていた。「Jane」

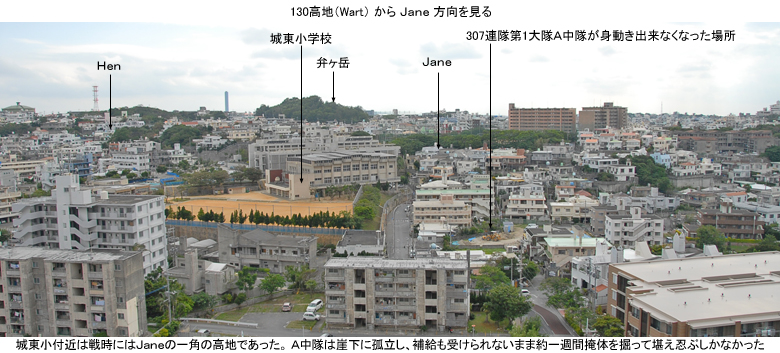

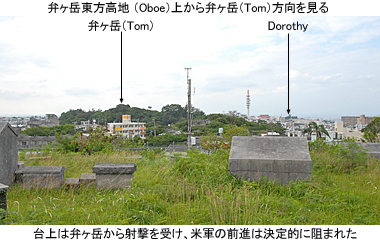

「Dorothy」 「Tom 」 は日本軍にとって首里の北側および東側を防御する強力な陣地であった。 ドロシーヒルは反対斜面にまで貫かれた洞窟やトンネルによって陣地化され、しかも激しい砲迫射撃によって掩護されていた。第77師団第307連隊の次の目標はスリーシスターズであった。この丘陵とフラットトップの間には約400〜500mの身を隠す場所のない開豁地が広がっていた。その西側には第306連隊(21日に第305連隊の配属を受けて石嶺高地や大名渓谷の東側を攻撃)が布陣していた。 第77師団は第1海兵師団よりも更に苦戦した。 第77師団は雨が激しくなる前の5月20日にフラットトップ、チョコレートドロップ地区を占領していた。だがそれ以降は首里を眼前にしてほとんど身動きできない状況に陥っていた。この付近の日本軍は頑強で一歩も立ち入らせない気力に溢れていた。「Jane」

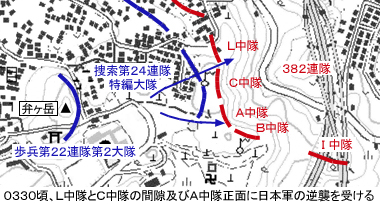

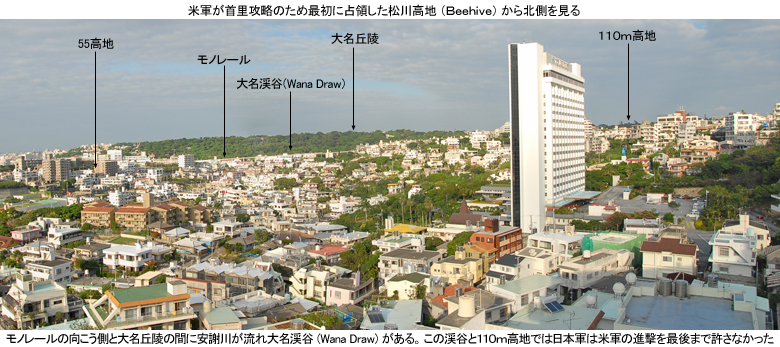

「Dorothy」 「Tom 」 は日本軍にとって首里の北側および東側を防御する強力な陣地であった。 ドロシーヒルは反対斜面にまで貫かれた洞窟やトンネルによって陣地化され、しかも激しい砲迫射撃によって掩護されていた。第77師団第307連隊の次の目標はスリーシスターズであった。この丘陵とフラットトップの間には約400〜500mの身を隠す場所のない開豁地が広がっていた。その西側には第306連隊(21日に第305連隊の配属を受けて石嶺高地や大名渓谷の東側を攻撃)が布陣していた。5月21日の早朝からの攻撃では、第307連隊第1大隊A中隊がジェーンヒルの前面で孤立した。他の部隊はフラットトップや石嶺高地の背後に身を潜めていたが、どの場所も敵の砲迫射撃や機関銃射撃に晒された。A中隊はジェーンヒルの前面で孤立し、少しでも低い場所に身を屈めるしかなかった。粘土質の土を掘って掩体を構築したが、A中隊は30日までその場でバラバラになって堪え忍んだ。   5月22日 与那原方面以外は米軍の活発な攻撃行動はなかった。 首里正面中央地区においては一週間にわたってほとんど進撃できない日々が続いた。 5月22日朝、第1海兵師団は大名集落を含む大名丘陵一帯に戦線を構築していた。その左にはチョコレートドロップ付近を中心として第77師団が、更にその左(東)にはシュガーヒル(運玉森南側稜線)を占領し、オーボエ近くまで接近した第96師団が戦線を構築していた。  5月23日 首里北側の大名、石嶺、弁ヶ岳正面における米軍の攻撃は昨22日以来一般に低調であった。弁ヶ岳東方高地の米軍に対し、23日夜、第24師団の一部(部隊不明)が強力な反撃を加え、米軍を撃退して一部を奪回した。 5月24日 首里西方の松川西方地区においては来攻した米軍に多大の損害を与えて撃退した。 第96師団第382連隊は第77師団との境界線上に位置するヘンヒルの麓にあった。この地区は首里東部にあるトムヒルの日本軍から完全に露見されており、常に迫撃砲射撃や機関銃射撃を受けていた。そのためパトロール以外は動くことがほとんど出来ず、泥沼と貧弱な補給の中で士気も低下した。  第382連隊の東側の戦線はオーボエの険しい頂き付近にまで伸びていた。5月21日から第382連隊主力によりオーボエ周辺で、いつ終わるとも知れぬ手榴弾戦が開始された。5月24日未明、日本軍1個小隊が、オーボエにあるC中隊とL中隊の間隙へ侵入し、C中隊の右手一帯にあった掩体が破壊された。オーボエの麓にいた第1大隊の軽迫撃砲がそれから約4時間にわたり射撃を行った。敵の迫撃砲射撃により通信線は分断され、海軍に対する掩護射撃要求のための無線も天候のせいで通じが悪かった。0330には日本軍の完全編成1個中隊がこの間隙に更に突進してきた。また2個小隊程度がC中隊の左手にいたA中隊に攻撃を仕掛けて来た。 第382連隊の東側の戦線はオーボエの険しい頂き付近にまで伸びていた。5月21日から第382連隊主力によりオーボエ周辺で、いつ終わるとも知れぬ手榴弾戦が開始された。5月24日未明、日本軍1個小隊が、オーボエにあるC中隊とL中隊の間隙へ侵入し、C中隊の右手一帯にあった掩体が破壊された。オーボエの麓にいた第1大隊の軽迫撃砲がそれから約4時間にわたり射撃を行った。敵の迫撃砲射撃により通信線は分断され、海軍に対する掩護射撃要求のための無線も天候のせいで通じが悪かった。0330には日本軍の完全編成1個中隊がこの間隙に更に突進してきた。また2個小隊程度がC中隊の左手にいたA中隊に攻撃を仕掛けて来た。 A中隊とB中隊はオーボエから下って麓に引き下がった。しかしC中隊の数名がまだ稜線近くに取り残されながらも頑強に抵抗していた。この兵士達はこの夜だけで35箱の手榴弾を消費したという。0530までにC中隊が一時失っていたオーボエ稜線上の右半分を再度奪回することに成功した。この時点で日本軍は更なる攻撃を仕掛けて来たが、タイミングよく迫撃砲弾の再補給が届き、アメリカ軍の反撃を可能とした。日本軍の逆襲が加えられたオーボエであったが、この逆襲間第362砲兵大隊は560発の砲弾を撃ち込み、日本軍の破砕を支援した。 A中隊とB中隊はオーボエから下って麓に引き下がった。しかしC中隊の数名がまだ稜線近くに取り残されながらも頑強に抵抗していた。この兵士達はこの夜だけで35箱の手榴弾を消費したという。0530までにC中隊が一時失っていたオーボエ稜線上の右半分を再度奪回することに成功した。この時点で日本軍は更なる攻撃を仕掛けて来たが、タイミングよく迫撃砲弾の再補給が届き、アメリカ軍の反撃を可能とした。日本軍の逆襲が加えられたオーボエであったが、この逆襲間第362砲兵大隊は560発の砲弾を撃ち込み、日本軍の破砕を支援した。 日本軍の攻撃が収まると、オーボエ頂上部と敵方斜面には約150名の日本兵の遺体が確認できた。日本兵はアメリカ軍の掩体から僅か20〜30m離れた敵方斜面に陣地を構築していたのだ。5月24日の戦闘は、この僅かな距離の間で手榴弾戦が行われたのである。 日本軍の攻撃が収まると、オーボエ頂上部と敵方斜面には約150名の日本兵の遺体が確認できた。日本兵はアメリカ軍の掩体から僅か20〜30m離れた敵方斜面に陣地を構築していたのだ。5月24日の戦闘は、この僅かな距離の間で手榴弾戦が行われたのである。日本軍の逆襲を受けて大損害を生じた第382連隊第1大隊は、再編成を行い、A・B・C中隊を統合してC中隊長がその指揮を執ることになった。それでも合計で198名にしかならなかった。24日には第383連隊第3大隊がオーボエ上の第382連隊第2大隊の左側に配置された。 日本軍はこの地区を頑強に頑強に保持していたため、ここから首里に向かって進撃することは不可能であり、5月末まで戦況は全く進展しなかった。  5月25日 中央部戦線においては接戦が続いたが大きな変化はなかった。 5月26日 なし 5月27日 独立混成第15連隊長は、那覇西側の松川高地付近の防衛に任じていた同連隊第3大隊を27日夜、繁田川付近に後退させ、独立第2大隊第2中隊を松川地区に配備した。 激しい雨が降り出した頃、第1海兵師団は大名丘陵の北斜面にいた。第5海兵連隊が師団地区の右翼、つまり大名丘陵の西端から南斜面の大名集落にかけて布陣していた。 この大名集落の奥には大名渓谷があったが、この渓谷は中央に安里川が流れる狭まった地形で、首里高地帯の西端台端部に位置していた。大名渓谷の南側は大名丘陵と同じような珊瑚礁から出来た急な斜面で、これが首里高地帯の南西端となっていた。つまり大名渓谷は3方向の敵から攻撃を受ける地形であった。 第1海兵師団は5月13日の大名丘陵攻略作戦から常に一進一退の戦闘を繰り返してきた。それから9日目が経過したわけだが、天候は幾分か回復して、それまで泥沼と化した道路も通行が可能となり、歩兵と戦車部隊、火焔戦車・航空機などが協同して戦闘を行える状況となってきた。ところが5月21日に天候は強い風と悪視程に一変した。22日夜明け前には雨も降り始め、その雨は一日中続いた。歩兵だけの攻撃を企図したが、支援火力もなく泥沼に足を取られて、全く戦闘にならなかった。 土砂降りの雨は大名渓谷に降り注ぎ、辺りは湖のようになってしまった。戦車は身動きできず、それを助け出すことも出来なかった。すべての交通がマヒし、補給品の搬送や負傷者の後送も人力で行わなければならない状況であった。 このような状態の中、海兵隊の攻撃は進展するはずもなく直ちに停止した。だが日本軍の砲兵射撃や迫撃砲射撃は絶え間なくアメリカ軍陣地に降り注がれた。特に夕暮れから夜にかけて敵の射撃は激しさを増した。  5月28日 5月28日は快晴となった。首里西側の松川高地は配備の弱点を衝かれて28日に占領された。 首里北側の大名高地は早朝から来攻した米軍と激戦を交え、一時110高地を占領されたが、守備部隊(独立歩兵第22大隊第2中隊、第5中隊等)は善戦して米軍を撃退して陣地を保持した。石嶺・弁ヶ岳正面は米軍と接戦しながらも陣地を保持した。 ●沖縄第32軍の撤退命令により第24師団長は師団の撤退命令を下達した。その部署は次のとおり。 師団戦闘指揮所 28日夜、首里から津嘉山に移動、6月1日、津嘉山から新垣に移動。 歩兵第22連隊 28日夜、現陣地を撤退し、友寄付近 川の線に収容陣地を占領する。6月7日頃真壁地区に集結する。 歩兵第32連隊 現陣地に概ね3分の1の兵力を5月31日まで残置し、主力は29日夜、国場川南岸に撤退し、兼城の線に収容陣地を占領。6月2日右陣地を 撤収して大城森付近に集結する。 歩兵第89連隊 約1個大隊を宮平北側高地に6月1日まで残置し、主力は29日夜現陣地を撤退し、31日与座付近に集結する。 独立歩兵第22大隊 5月31日現陣地を撤退して津嘉山に集結する。 捜索第24連隊 6月1日まで弁ヶ岳付近を確保したのち真栄平付近に集結する。 野砲第42連隊 29日夜現陣地を撤去して、新垣及び真壁地区に陣地占領する。 工兵第24連隊 現陣地を撤して大里付近に集結する。 第24師団通信隊 28日夜撤退し津嘉山戦闘司令所及び新垣に通信網構成。 輜重兵第24連隊 依然患者、軍需品の後送に任ずると共に砲兵連隊の撤退に協力。  5月28日にようやく天候が回復した。 5月28日にようやく天候が回復した。第1海兵連隊第2大隊のE中隊とG中隊及び第3大隊は、隣接する第306連隊第3大隊の掩護を受けて110m高地を攻撃した。0800にはE中隊が南及び東斜面を確保したが、足下に撃ち込まれる激しい敵火のため、煙幕下に負傷者の後送を行いながら撤退せざるを得なかった。午前中、第1海兵連隊第2大隊の火力は110m高地の反対斜面に集中させたが、日本軍も激しい砲撃を継続的に行った。 第3大隊 I中隊の偵察隊は首里方面からの敵機関銃や小銃射撃を受けながらも大名渓谷を約300mほど進撃した。この偵察結果に基づき、第1海兵連隊は第3大隊に対し、1600から大名渓谷の掃討戦を命じたが、第3大隊長から大隊将兵への作戦行動が未徹底であることから翌朝の攻撃開始への変更が上申されこれが認められた。 この日、第3大隊K中隊は55高地から約650mほど真東にあたる地点まで偵察隊を差し向けたが、結局日本軍には遭遇しなかった。 第5海兵連隊第1大隊の偵察隊は55高地の南約550m付近まで進出したが、これも日本軍の抵抗に会うことがなかった。 首里高地帯への接近を阻む敵陣地に対しては、この日午後遅くまで砲撃や艦砲射撃、航空爆撃を加えた。この方向からの首里中心部への進撃はともすれば容易なのかもしれないと海兵隊は考えた。 第5海兵連隊第3大隊地区の右翼のF中隊は、1015から安里川に向かって攻撃を開始した。敵の抵抗は小さく、ときどき長射程の迫撃砲や機関銃射撃が安里や国場付近から撃ち込まれたが、昼までには目標であるBeehive Hill を占領した。 各部隊の偵察隊からは、敵の首里防衛の意図はいささかの衰えもみせていないとの報告があった。敵の重砲射撃も変わることなく最前線へ撃ち込まれてた。 ただ1つだけ趣の異なる偵察部隊からの報告があった。それは第5海兵連隊の偵察部隊からのもので 「大名渓谷南側の敵陣地の抵抗が以前より弱くなった」との報告であった。  5月29日 29日午前米軍の一部は首里西側から、わが配備の間隙を縫うようにして首里城址の一角に取り付いた。この付近は、26日までは第62師団の防衛担任であったが、その後同方面の守備兵力は抽出され、わずかに特設警備第223中隊が防衛に当たっているだけであった。また、27日独立混成第15連隊第3大隊を松川地区から繁田川地区に後退させたなど弱点となっていた。 歩兵第32連隊は、首里城址に侵入した米軍から背面攻撃を受けたが撃退した。 中央部の大名〜平良〜石嶺〜弁ヶ岳〜大名の線は戦況に大きな変化はなく陣地を保持した。 5月29日夜、第24師団主力は撤退を開始した。29日夜は特別の混乱もなく、概ね計画のように撤退した。歩兵第32連隊は、一法師隊(独立速射砲第3大隊長一法師中佐の指揮する同大隊主力、独立第29大隊、独立機関銃第17大隊主力)をもって弁ヶ岳残置部隊(捜索第24連隊)に連携して概ね現在線を、特設第4連隊第2大隊をもって石嶺高地を、それぞれ確保させて主力は29日20時頃陣地を撤し、首里城址に侵入した米軍を避けて津嘉山に撤退した。 歩兵第89連隊は、第3大隊を宮平北側高地に残置し、主力は29日夜陣地を撤退し、東風平を経て31日に与座付近へ集結した。 5月29日0730、第5海兵連隊第1大隊は前日の偵察結果から敵の抵抗が弱いとされた方向へ攻撃前進を開始した。 当初、B中隊とC中隊が攻撃部隊となり、A中隊はC中隊の後方を進撃し、短時間で首里高地帯の一角(28日にF中隊が占領した松川高地 [Beehive] に達した。さらに第1大隊長は配下の1個中隊を首里城址に進撃させる許可を連隊長に求めた。 首里城はそもそも陸軍第77師団担任区域にあったが、連隊長はその申し出を許可した。 指名されたA中隊は長くぬかるむ稜線を日本兵を駆逐しながら更に東に向かって進撃した。そして1015、ついに首里地区の核心である首里城址を確保するに至った。 陸軍第77師団は当初、29日に首里城に対して航空爆撃と重砲兵射撃を依頼していたのだが、ほとんど予告のないままに第5海兵連隊が首里城に進撃したために、危うく同士討ちとなりかけたが、直前に何とか回避できた。    第5海兵連隊第1大隊(A中隊)の首里城突入により、第1海兵師団は急遽攻撃計画の変更を決定した。、大名渓谷で攻撃中の第1海兵連隊第3大隊と首里高地に突入した第5海兵連隊第1大隊とを交代させるように命令した。

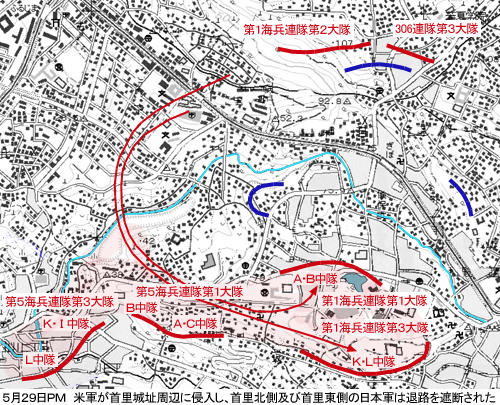

午後の中頃にはこの交代が完了し、第5海兵連隊第1大隊は松川高地付近に配置された。 第5海兵連隊第1大隊(A中隊)の首里城突入により、第1海兵師団は急遽攻撃計画の変更を決定した。、大名渓谷で攻撃中の第1海兵連隊第3大隊と首里高地に突入した第5海兵連隊第1大隊とを交代させるように命令した。

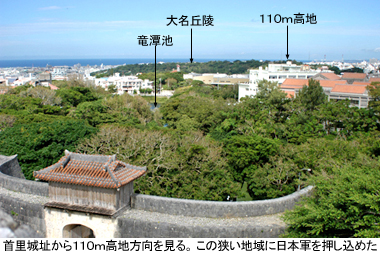

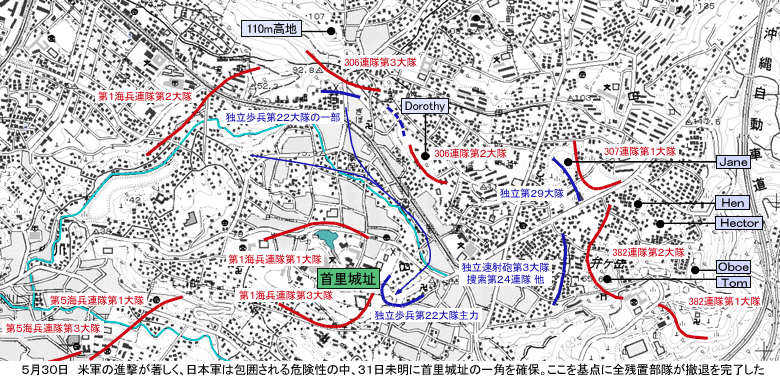

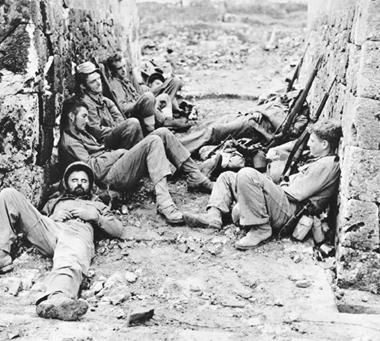

午後の中頃にはこの交代が完了し、第5海兵連隊第1大隊は松川高地付近に配置された。第1海兵連隊第3大隊長は、K中隊とL中隊に破壊された首里城の外壁に沿って防御線を構築させた。 その後、首里城址の北側に第1海兵連隊第1大隊の2個中隊(A・B中隊)が進撃し、第1海兵連隊第3大隊と連携を取ることが出来た。 第1海兵連隊第2大隊(大名高地)、大名高地を完全確保するように命じられていた。 攻撃に際して、日本軍の反撃は全く衰えず、このため攻撃に充当する兵士 (令部要員・調理士・電信士など) をかき集めて最前線に投入した。 しかしながら、日本軍は背後の首里城址を奪われたにもかかわらず、抵抗が全く弱体化しなかった。    5月30日 5月30日雨の中で米軍は全戦線にわたって活発な攻撃をして来た。弁ヶ岳、石嶺高地、大名高地方面は30日攻撃を受け、わが残置部隊は奮戦したが、米軍は逐次浸透して来た。独立歩兵第22大隊長は、首里城址に侵入した米軍を撃攘するため、一部(第5中隊の2個小隊)をもって平良町、110高地の守備に当たらせ、第2中隊長松田中尉に第2・第5・機関銃中隊を併せ指揮させて首里城址の米軍攻撃を命じた。松田中尉は果敢や夜襲を決行し、31日0500頃首里城址の一角を確保して部隊の撤退行動を容易にした。  5月30日、首里城内と首里南側に位置する海兵隊は、首里の100mほど北側から撃ち込まれる日本軍の機関銃射撃及び対戦車砲によって小勢力の偵察部隊以外はほとんど動くことが出来なかった。補給品を積載した車両も首里に近づけず、首里の海兵隊の物資は底をついた。多くの兵士が過労のため倒れた。5月30日に厚い雲をぬって首里の海兵隊へ5回の空中補給がなされたが、これが海兵隊の危機的状況を救ったと言っていい。 海兵隊はただその場に留まるだけのために食料と水、そして弾薬を確保する必要があった。  第77師団 307連隊第3大隊は、首里の東側に位置し、2週間にわたって強靱な抵抗を続けてきた日本軍首里複郭陣地の最後の陣地線であるドロシーヒルを攻撃した。最初の小隊が高地の麓に達したと同時に日本軍の激しい射撃によって身動きが取れなくなった。 小隊長と全ての下士官が負傷した。 この間、他の小隊がドロシーヒルの稜線右翼に取り付いた。この分隊の攻撃が起爆剤となって2個中隊が一気に頂上部を占領した。 ドロシーヒルの南斜面(反対斜面)では膨大な日本軍の装備品が見つかった。中には破壊された10門の150ミリ砲や25台のトラックなどが含まれた。 第77師団 307連隊第3大隊は、首里の東側に位置し、2週間にわたって強靱な抵抗を続けてきた日本軍首里複郭陣地の最後の陣地線であるドロシーヒルを攻撃した。最初の小隊が高地の麓に達したと同時に日本軍の激しい射撃によって身動きが取れなくなった。 小隊長と全ての下士官が負傷した。 この間、他の小隊がドロシーヒルの稜線右翼に取り付いた。この分隊の攻撃が起爆剤となって2個中隊が一気に頂上部を占領した。 ドロシーヒルの南斜面(反対斜面)では膨大な日本軍の装備品が見つかった。中には破壊された10門の150ミリ砲や25台のトラックなどが含まれた。307連隊第1大隊は1700までにジェーンヒルの左半分を占領した。  第96師団の主力部隊は9日間にわたり、首里北東のヘン(Hen)の麓で膠着状態に陥っていた。5月30日、第382連隊第2大隊のF中隊 (G中隊の1個小隊配属)がヘン(Hen)の攻撃を開始した。またG中隊もヘクター(Hector)の攻撃を開始した。 どちらも同じような手榴弾戦となり、激戦が繰り広げられたが、1400までには両高地を占領した。 この戦闘で約70名の日本兵の遺体を確認した。 また、首里地区一帯で最も標高の高いトムヒルの大部分を占領した。 5月31日 5月31日、津嘉山東方地区は引き続き猛攻を受け、兼城北側高地、喜屋武東側87高地、高平北側高地は米軍に占領された。軍情報所長薬丸参謀は歩兵第32連隊長にその本部を歩兵第64旅団司令部洞窟に位置することを要請し、津嘉山周辺の防御において歩兵第64旅団と歩兵第32連隊の連携を密にすることを図った。津嘉山東方地区においては、山川(特設第3連隊)、神里(戦車第27連隊)、高平(独立歩兵第11大隊)、目取真(歩兵第63旅団司令部・特設第4連隊)、大城(独立歩兵第13大隊)でそれぞれ米軍の進出を阻止していた。 31日首里はほとんど米軍に制せられ津嘉山北側高地に収容陣地を占領した歩兵第32連隊は首里南東方地区に進出して来た米軍と交戦するに至った。 第24師団の第一線残置部隊は、31日各方面から浸透した米軍の包囲を受けて苦戦したが、31日夜米軍の間隙を縫って撤退した。 5月31日、第77師団は大名高地東側の100m高地を越えて首里へ進撃を開始した。首里城近くの海兵隊は抵抗を受けることなく瓦礫の街を北上した。5月31日夕刻、遂に第306連隊と第1海兵連隊が首里の南で合流し、第77師団は市中に進撃した。翌日からの南部への追撃に備え、将兵はしばしの休息を得た。   首里城内木曳門にて休息をとる海兵隊兵士。 同アングルでの撮影。 |

歩兵第32連隊第1大隊長の回想によれば、第一線に配備されてから終戦までの中で、一番息をつけた時だったという。 この間に補充兵への教育、部隊将兵への訓話などを行い、また体力の回復を図ったという。 地図の東側は歩兵第89連隊が運玉森周辺を保持、地図の西側は特設第6連隊基幹が那覇市一帯を保持している状況であり、米軍は両翼から首里を包囲して日本軍を殲滅する企図で攻撃を行った。 配置部隊名は「戦史叢書」によるもの及び歩兵第22連隊史によるものを併せて記載している。 石嶺高地の戦車第27連隊は5月17日に奇襲を受け、一時頂上付近を米軍に占領されたが、直ちに逆襲を行って失地を回復している。しかしながら、北側斜面には米軍が取り付き、距離にして約40mで日米両軍が対峙している状況である。 日本軍各部隊は補充もないままに戦闘を重ねており、大隊といえども実質は中隊規模(完全編成の約3分の1程度)の戦力しかないものがほとんどである。 「Jane」「Dorothy」「Tom」を総称して「Three Sisters」と称した。首里北東側の最後の要地であった。 沖縄第32軍は5月21日に軍の組織的防御力は限界に達しつつあると判断した。 特に東部戦線の運玉森が攻略されると、米軍は一気に首里南部まで進出して日本軍全陣地の組織は崩れると憂慮した。 これからすれば、この首里北側地区や西部戦線の確保にはある程度の自信を持っていたことがわかる。 第24師団の一部が反撃したことを5月23日としているが、実際には5月24日未明の戦闘のため、ここでは5月24日に記載した。 特編大隊とは、師団制毒隊・師団兵器勤務隊・師団病馬廠からなる臨時編成の部隊である。 日本軍の反撃部隊は公式には 「不明」とされている。 しかしながら、この弁ヶ岳東方高地付近にいた部隊は、捜索第24連隊・特編大隊・歩兵第22連隊第2大隊である。 歩兵第22連隊第2大隊は19日に後退してきた部隊であり、大隊といえども兵力は約50名程度であり、すでに逆襲を行うだけの戦力はなかったものと推定される。 したがって米軍のカウントした遺体数などからも守備部隊であった捜索第24連隊等が予備隊をもって逆襲を行ったと考えるのが普通である。 3個中隊を統合して約200名ということは、死傷率が50%強であったと推定される。 5月26日は豪雨であった。 東部戦線で一部戦闘があった他は、概ね現陣地を保持している。 この配備変更が松川高地付近の防御陣地に一時的に穴をあけることとなり、翌日の米軍占領の原因になったと推定される。 また独立混成第15連隊第3大隊は27日まで真嘉比南側地区に存在したと考えられ、この点で戦史叢書とは記述内容が異なる。 5月27日には沖縄第32軍司令部が、首里の南方にある津嘉山地区に後退。 各師団等に南部撤退を下令した。 独立歩兵第13大隊庄子隊とともに防御戦闘を行ってきた独立機関銃第4大隊は5月27日に独立歩兵第22大隊への配属を解かれ、独立歩兵第13大隊に続行して首里から撤退した。(独立機関銃第4大隊史による)。なお、独立歩兵第13大隊主力は庄子隊を残して撤退している。(独立歩兵第13大隊史) F中隊は第3大隊へ配属となっている。 戦史叢書では、「松川付近の防衛に任じていた独立混成第15連隊第3大隊を27日夜繁田川付近に後退させ、独立第2大隊第2中隊を配備した」とあるが、細部位置は不明である(地図上の部隊位置は推定)。 また特設警備第223中隊も配備されていたと思われるが細部位置は不明であり、米軍側資料にも日本軍歩兵部隊と遭遇・交戦した記録がない。 L中隊は攻撃開始から順調に前進したが、後続のK・I 中隊は日本軍の攻撃によりL中隊の位置まで前進できなかった。 これは独立第2大隊第2中隊の抵抗だと思われるが、細部の位置は不明のため地図には記載しなかった。 A中隊が首里城に最初に掲げた星条旗は、実は米国南部連邦旗であった。このため南部出身者は歓声をあげ、他の出身者は地団駄を踏んで悔しがったという。 後に掲げられた星条旗は第1海兵師団の名誉を称えるため、ガダルカナルで掲げられた同じ星条旗であったという。 海兵隊が首里城址一帯に防御ラインを構成するが、この地区は元来陸軍の担任地域であった。 海兵隊と陸軍の調整がないままに進出したため、友軍を砲撃する一歩手前であった。 またこの首里城址への進撃は当初計画されておらず、補給線の構成もないままの突入であった。 歩兵第32連隊等の撤退日時については、歩兵32連隊本部作戦主任高島大尉の手記には5月30日夜とあるが、戦史叢書・歩兵第32連隊第1大隊伊東大尉の手記には5月29日夜とあるため、こちらを撤退日時とした。 独立歩兵第22大隊による退却攻撃は、当初歩兵第22大隊から歩兵第32連隊へ攻撃参加要請の打診があった。 歩兵第32連隊は、この攻撃に乗り気であったが、退却後に師団命令により 「津嘉山収容陣地の防御」を命じられていたため、その重要性に鑑み、退却攻撃の参加を断っている。 (歩兵第32連隊作戦主任高島大尉の手記より) 補給線を構成しなかったため、首里城址の海兵隊は補給を得られない状況に陥った。 結果として、これが首里城址すなわち日本軍残置部隊の後方から攻撃できなかった最大の原因であった。 米軍は5月28日に海兵隊から 「首里西側の敵陣地から敵が撤退している」 という情報を得ていた。しかし翌29日は天候が悪く、空中偵察が出来なかった。 この時点でも米軍は 「日本軍が撤退しているようだが、事態はもう既に遅い」と判断していた。 ところが、5月30日になってようやく 「日本軍は外殻(残置部隊)をもって首里戦線を固守しているが、部隊の主力は別の所にいる」 という判断に至った。 首里撤退だけで言うなら、米軍は完全に判断を誤ったのである。 |