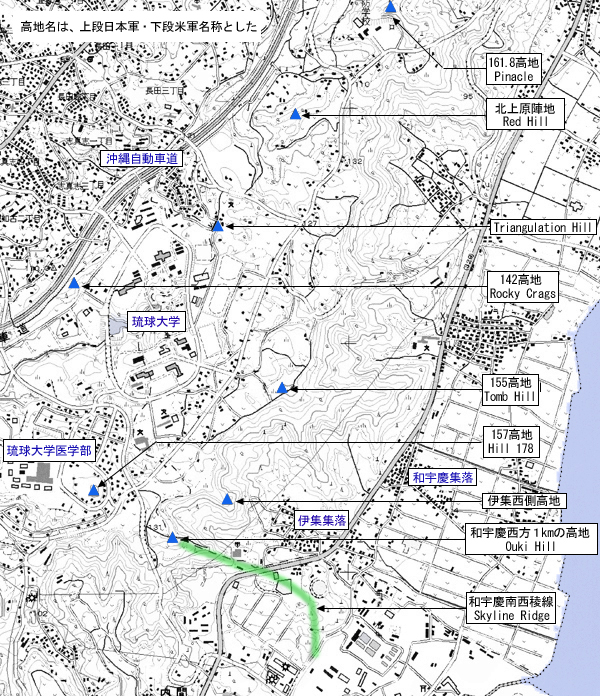

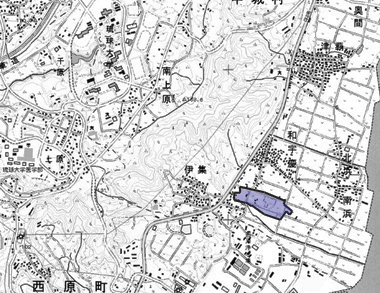

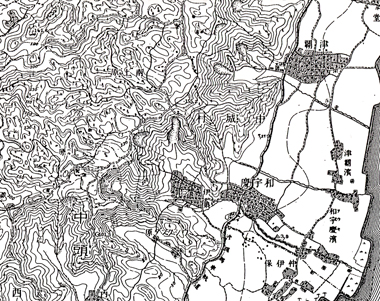

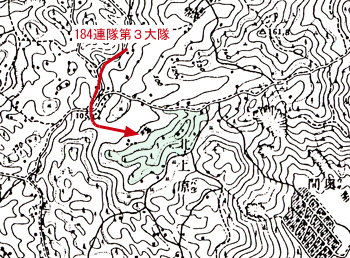

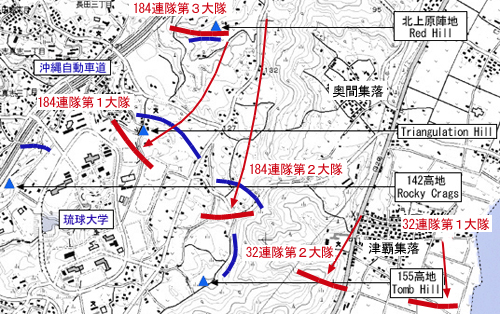

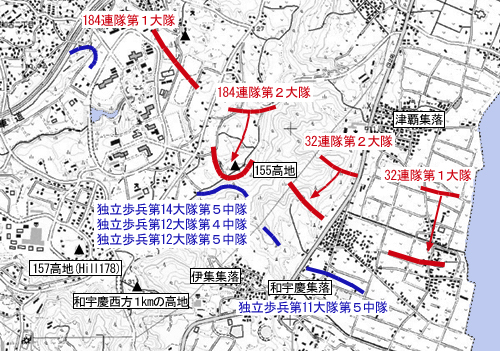

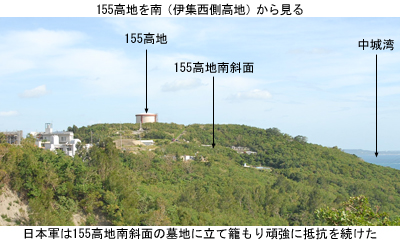

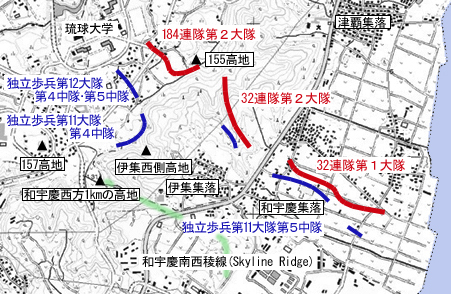

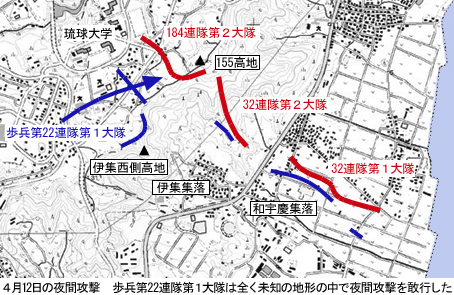

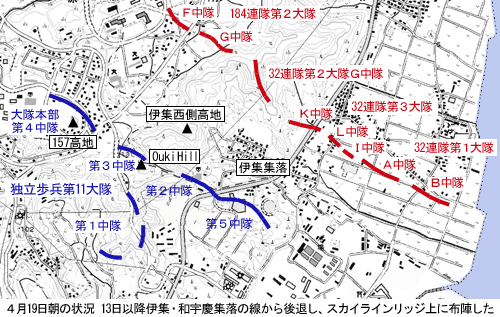

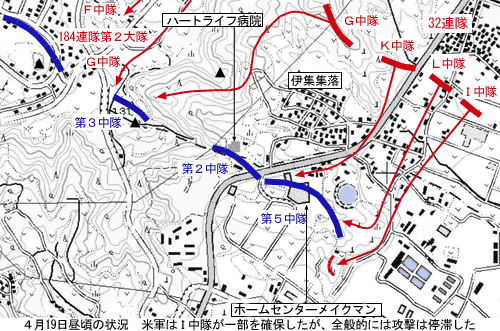

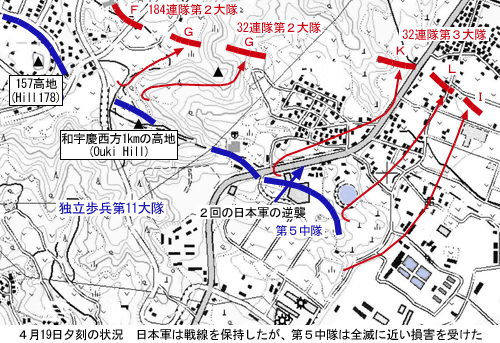

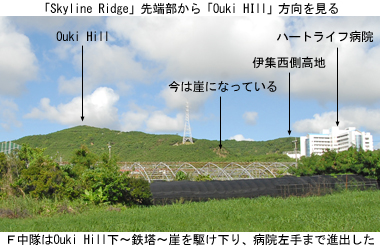

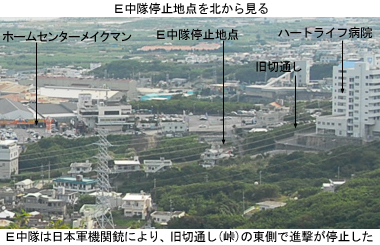

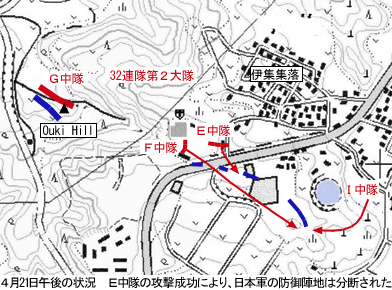

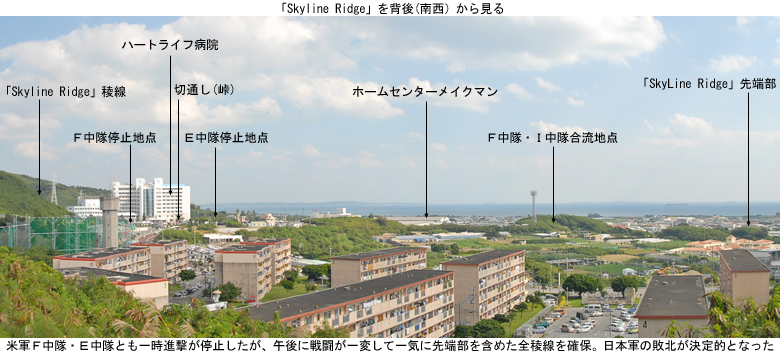

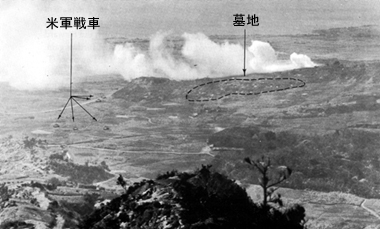

| 南上原・和宇慶の戦闘 (スカイラインリッジの戦闘) 1 南上原・和宇慶地区の概要  南上原・和宇慶は、日本軍第一線主陣地帯の東端にあたる地区で、平坦な東海岸線ルートを突進する米軍機動部隊の進撃を制する重要な地区であった。 この地区の地形は、海岸部に広がる平野部(和宇慶地区)と、その平野部にせまる南上原高地帯で構成され、両地形の間には急峻な崖が存在して行動の自由を制限した。 南上原・和宇慶は、日本軍第一線主陣地帯の東端にあたる地区で、平坦な東海岸線ルートを突進する米軍機動部隊の進撃を制する重要な地区であった。 この地区の地形は、海岸部に広がる平野部(和宇慶地区)と、その平野部にせまる南上原高地帯で構成され、両地形の間には急峻な崖が存在して行動の自由を制限した。平野部 (和宇慶地区) を進撃する米軍にとっては、右手に連なる南上原高地帯から常に日本軍の監視を受けるため、戦車部隊を中心とした機動力が発揮できる平野部の進撃のみを追求出来ず、やむを得ず南上原高地帯の日本軍部隊の駆逐を優先せざるを得なかった。 また、この地区の最終ラインには南上原地区から東海岸に向かって延びる一連の稜線が存在し、この稜線の確保が日米両軍の勝利を決定づけるポイントであった。 日本軍にとって、この稜線を失うことは第一線主陣地帯の崩壊、及び司令部のある首里地区が直接米軍の脅威を受けることを意味した。 一方、米陸軍第7師団は、この稜線を 「スカイラインリッジ」 と称した。 平野部の奥に見える一連の稜線の奪取こそが、 沖縄戦を集結させ、次のステップたる日本本土攻略の足掛かりとなる 「東京へのスタートライン」 とみなしてこの戦闘に取り組んだ。  南上原・和宇慶地区における作戦上の高地等名称 * 「161.8高地の戦闘」「142高地の戦闘」については、それぞれの項目を参照のこと。   和宇慶地区・和宇慶南西稜線付近の変遷(左平成17年・右昭和初期) ● 和宇慶集落は、戦中には現在の集落よりも南側(伊集集落の東側)にあったことがわかる。(青色で囲んだのが当時の集落位置) ● 海岸付近を走る現在の国道329号線は戦後に取り付けられた道路である。当時、和宇慶南西稜線(スカイラインリッジ)を越える主要道はなく まさに海岸平野に突出した稜線であった。 ● 現在の琉球大学付近は、集落はほとんどなく、小さな丘が幾重にも続く錯雑した地形であった。   和宇慶南西稜線(Skyline Ridge)の細部地形変遷 ● 和宇慶南西稜線は、現在国道が走っているが、当時は伊集集落から伸びる道が切通し(峠)を経て南へ走っていた。 ● その切通し(峠)の位置は、現在ではハートライフ病院の国道からの入口付近となっている。 2 日本軍の編成 ● 独立歩兵第11大隊 (5個歩兵+1個機関銃中隊編成で総員1233名) 大隊長 : 三浦 四出四郎中佐 第1中隊 : 小橋川北側(伊集集落南西約1km) 第2中隊 : 和宇慶南西稜線(スカイラインリッジ) 第3中隊 : 157高地南側 第4中隊 : 155高地西側 第5中隊 : 155高地及び和宇慶集落 機関銃中隊 : 第4中隊と同行動 ● 独立歩兵第12大隊第4中隊(4月7日)・第5中隊(4月8日) : 155高地 [ 配属ではなく155高地への増援 ] ● 独立歩兵第14大隊第5中隊 : 北上原陣地 * 「161.8高地」「北上原陣地」「142高地」は、独立歩兵第14大隊の防御担任区域である。 3 米軍の編成(この戦闘に登場する米軍主力部隊) ● 第7師団 第32連隊(第1大隊・第2大隊・第3大隊) 第184連隊(第1大隊・第2大隊・第3大隊) ※ 連隊・大隊などの編成規模は日米両軍に差はあるが、単純計算すれば、日本軍約2個大隊×米軍6個大隊の戦いであった。 4月5日  右翼独立歩兵第14大隊正面においては、4日夜賀谷支隊が161.8高地の前進陣地以南の地区に後退したため、前進陣地(第1中隊)は5日0900頃から米軍の攻撃を受けたが善戦して撃退した。 右翼独立歩兵第14大隊正面においては、4日夜賀谷支隊が161.8高地の前進陣地以南の地区に後退したため、前進陣地(第1中隊)は5日0900頃から米軍の攻撃を受けたが善戦して撃退した。5日1530頃東海岸道沿いに戦車を伴う約500の米軍が南下し、一部は和宇慶の独立歩兵第11大隊陣地前に出現した。これに対し、主として野戦重砲兵第23連隊第2大隊が火力を指向して南下を阻止した。 4月6日 独立歩兵第14大隊の前進陣地である161.8高地(第1中隊)は米軍に占領された。 4月7日 右翼独立歩兵第14大隊正面の右第一線である第5中隊の北上原陣地(161.8高地南西1.5km)では戦車約15両を伴う米軍の攻撃に対し、巧みに歩戦分離を図り、戦車3両を破壊し、2回にわたって米軍を撃退したが遂に同地は占領された。 歩兵第63旅団長は独立歩兵第14大隊正面の戦況が急を告げたため、幸地付近にある独立歩兵第12大隊第4中隊を独立歩兵第14大隊長の指揮下に入れ、155高地付近の陣地を強化させた。 東海岸道方面においては、南上原付近のわが陣地の健在と和宇慶付近守備隊の善戦によって米軍の南下を阻止した。  ピナクル(168.8高地)の攻略後、第184連隊はさらにその西側と東側のロッキーフィンガーリッジに勢力を拡大しつつ南進を続けた。海岸沿いの平野部を進撃する第32連隊は第184連隊と連携を保ちつつ着実に前進を続けた。一度第184連隊の担任地区である右手側方から日本軍の激しい抵抗を受けたのが唯一の戦闘とも言えた。そういう理由から、第184連隊の進撃こそが「軍全体の進撃速度」として捉えられていた。4月7日までに第7師団司令部はピナクルの偵察点から地上を観察した結果、184連隊が日本軍の主陣地帯に遭遇したとの判断を下した。  第7師団の部隊は中央の低地部、南浦添集落の西側約1kmの丘(その赤茶けた色からレッドヒルと呼んだ)まで進出した。日本軍は洞窟とトンネルによってこの場所を要塞化していた。レッドヒルの第一線は第184連隊第3大隊であったが、最初の攻撃は敵の機関銃と迫撃砲攻撃によって阻止された。第2回目の攻撃では3個戦車小隊が攻撃を支援した。10両の中戦車と5両の軽戦車のうち2両の戦車が地雷で、1両は肉薄攻撃で擱坐したが、縦隊で一気にレッドヒルへ突進して丘の両翼に展開した。日本軍の激しい砲撃が戦車後方を追従した歩兵部隊に集中した。戦車部隊には日本軍の肉薄攻撃が迫った。2両の中戦車がこれに対応する間に残りの戦車は撤退を開始した。 第7師団の部隊は中央の低地部、南浦添集落の西側約1kmの丘(その赤茶けた色からレッドヒルと呼んだ)まで進出した。日本軍は洞窟とトンネルによってこの場所を要塞化していた。レッドヒルの第一線は第184連隊第3大隊であったが、最初の攻撃は敵の機関銃と迫撃砲攻撃によって阻止された。第2回目の攻撃では3個戦車小隊が攻撃を支援した。10両の中戦車と5両の軽戦車のうち2両の戦車が地雷で、1両は肉薄攻撃で擱坐したが、縦隊で一気にレッドヒルへ突進して丘の両翼に展開した。日本軍の激しい砲撃が戦車後方を追従した歩兵部隊に集中した。戦車部隊には日本軍の肉薄攻撃が迫った。2両の中戦車がこれに対応する間に残りの戦車は撤退を開始した。日本軍のこの地区を防御する独立歩兵第14大隊は「戦車と歩兵を如何に分断させるか」という課題を見事なまでに実践して見せた。不意急襲火力により歩兵部隊を孤立分断することにより、孤立した戦車を撃滅することこそが勝利を得るための主眼なのである。 2回攻撃を仕掛けた第184連隊第3大隊は次に右翼に対して大きく包囲するように計画した。後方地域からの砲兵射撃等を受け、大隊は現在地と西方向からレッドヒルに対して攻撃前進を開始、機動間は僅かに2名の死傷者を生じただけであった。日本軍の外哨はこの最前線部隊と側方へ(西側へ)機動する部隊に反撃を試みた。大隊は攻撃開始位置から約100mほど前進した。この間に戦車小隊は日本軍戦闘機2機による攻撃を受けながらも178高地付近まで突進、その後撤収して来た。   北上原陣地(独立歩兵第14大隊第5中隊陣地:米軍呼称名レッドヒル)の当時の地図(左)と現在の地図(右) * 現在も当時の地形がほぼそのまま残されている。 尚、3回目の米軍の攻撃方向は正確な記録がなく、戦況と地形から筆者が推測した。 4月8日  4月8日朝から、宇地泊~嘉数~我如古~南上原~和宇慶のわが陣地は全線にわたって米軍の攻撃を受け激戦が展開された。 4月8日朝から、宇地泊~嘉数~我如古~南上原~和宇慶のわが陣地は全線にわたって米軍の攻撃を受け激戦が展開された。南上原陣地(第5中隊)の一角(棚原北東1km142高地東800m付近)は、激戦のすえ夕刻には米軍に占領された。155高地陣地は多大の損害を受けたが、独立歩兵第12大隊第4中隊の支援もあって陣地を確保したが、その後の保持は困難と考え、独立歩兵第12大隊長は第5中隊を8日夜155高地に増強した。 この日東海岸道方面にあっては、津覇付近に米軍が進出して来たが活発な行動は見られなかった。 第184連隊は4月8日と9日の二日間、軍団の東翼側に対して攻撃を続行した。日本軍の強力な拠点はレッドヒルと178高地・ツームヒルの間に2箇所確認された。(オウキヒルの北西約1km付近、およびツームヒルの北西約1kmのトリアンギュレーションヒル付近)。敵の砲兵射撃は第7師団地区においては尚激しく、特に戦車と歩兵が協同して行動する際には、それに対して砲弾を集中させた。そして歩兵を釘付けにした上で戦車を血祭りに上げて行った。 日本軍は撤退しようとした戦車や兵士達に対しても容赦なく砲弾を浴びせ、遺棄した戦車を修理して自軍陣地へ運び去った。 レッドヒルは4月8日に多くの代償を払って占領した。 4月9日  155高地は9日朝から、艦砲・砲迫の集中火と戦車を伴う有力な米軍の攻撃を受け激戦を繰り返した。155高地付近の陣地には同所独立歩兵第14大隊第5中隊主力が配備されていたが、7日独立歩兵第12大隊第4中隊、更に8日夜第5中隊が増強されていた。激戦のすえ多数の死傷者を生じ、155高地頂上付近は米軍に占領されたが、わが守備隊は高地斜面の墓地などを利用して頑強に抵抗した。 155高地は9日朝から、艦砲・砲迫の集中火と戦車を伴う有力な米軍の攻撃を受け激戦を繰り返した。155高地付近の陣地には同所独立歩兵第14大隊第5中隊主力が配備されていたが、7日独立歩兵第12大隊第4中隊、更に8日夜第5中隊が増強されていた。激戦のすえ多数の死傷者を生じ、155高地頂上付近は米軍に占領されたが、わが守備隊は高地斜面の墓地などを利用して頑強に抵抗した。9日には多くの墓が存在するツームヒルを戦車と歩兵が砲兵部隊や航空部隊と緊密な連携を保ち、その稜線部だけを何とか確保した。この丘を確保したことでオウキヒルへの接近経路を制するフィンガーリッジも手中に入れることが出来た。日本軍は南西約1500mの178高地から米軍の動きを観察し、ツームヒル南側斜面への進出を阻止すると共に、ツームヒルの反対側斜面で激しく抵抗を続けた。 日本軍の右翼(東側)で側方を機動しようとしたが、首里複郭陣地の外周にでもあったために不可能であった。ここで第7師団の進撃は一時停止となり、軍団は嘉数高地を主攻撃目標として戦力を指向することになった。 9日には「ツームヒル」を攻略したことで、第7師団が一気に数百メートル前進することが可能となった。第184連隊が内陸部の高地帯を前進するのに伴って、第32連隊は東側の海岸平野部を更に前進することが出来た。悪天候下ではあったが、部隊は艦砲射撃と砲兵射撃の支援を受けることが出来た。敵の抵抗は頑強であった。敵の砲兵射撃は益々増加し、第7師団は小規模ながらも組織だった日本軍の逆襲を何度も受けた。   4月10日 155高地陣地は9日に頂上付近を米軍に占領されたが、独立歩兵第11大隊、12大隊の所在部隊は同高地南側陣地を保持してその進出を阻止した。  東海岸道和宇慶正面においては、10日米軍が慎重な行動で南下してきたが、我が守備隊(第11大隊第5中隊)は和宇慶集落を保持して南下を阻止した。 東海岸道和宇慶正面においては、10日米軍が慎重な行動で南下してきたが、我が守備隊(第11大隊第5中隊)は和宇慶集落を保持して南下を阻止した。4月10日と11日には第184連隊が内陸部高地上で敵の小規模な逆襲を受けている頃、海岸部の第32連隊は和宇慶集落に向かって進撃しようとしていた。日本軍は和宇慶集落付近に砲兵部隊の火力支援下に強力な陣地を構成し、併せてその北側には地雷原が構築されていた。冷たい雨は前進をより困難にした。第32連隊第2大隊は西側の第184連隊と連携と取りつつ、前方が視認できる山脚部をゆっくりと前進し、第1大隊はその一段低い位置を和宇慶目指して前進していた。 4月11日  東海岸道方面においては、11日戦車を伴う有力な米軍が和宇慶集落北側に進出して来たが、我が部隊は対戦車障害と火力とによってこれを撃退した。 東海岸道方面においては、11日戦車を伴う有力な米軍が和宇慶集落北側に進出して来たが、我が部隊は対戦車障害と火力とによってこれを撃退した。4月11日第32連隊第1大隊は砲兵の攻撃準備射撃の直後に45名の日本軍兵士を殺害して和宇慶集落に侵入しつつあった。しかし支援の戦車部隊は和宇慶集落北側の対戦車壕や地雷原に阻まれて到着できなかった。日本軍の重火器は歩兵部隊と引き離されて立ち往生している戦車部隊や地雷原処理部隊に火力を集中してきた。それはまるで嘉数正面の渓谷で同じような光景であった。和宇慶集落に侵入していた部隊はこれを見て撤退することとなった。第1大隊は偵察隊を編成して和宇慶集落内に対し、第2大隊は和宇慶集落の西側約400mにある伊集集落に対して偵察隊を送り込もうとしたが、どちらもほとんど進撃することは出来なかった。第7師団の最前線は敵が頑強に守備している178高地の北東約200m付近にまで近づいた。 4月12日 昼間には局部的な戦闘は行われたが、米軍の攻撃行動は活発ではなかった。 歩兵第22連隊は、11日朝弁ヶ岳地区(首里東部)に到着して攻撃を準備したが、敵の妨害と地形未熟のため準備は極めて不十分であった。連隊長は、第1大隊に155高地に対し大規模の斬込を命じた。 第1大隊は翁長付近から攻撃に出発したが、第1中隊長鈴木義男中尉以下数十名の戦死者を出して攻撃は失敗に終わった。  4月12日の日没後、日本軍は全線に肉薄してきた。攻撃開始の信号弾が打ち上げられた後、日本軍の砲兵射撃が一斉に開始された。 4月12日の日没後、日本軍は全線に肉薄してきた。攻撃開始の信号弾が打ち上げられた後、日本軍の砲兵射撃が一斉に開始された。第32連隊及び第184連隊正面への敵の攻撃は当初の計画の連隊規模ではなかった。夜半前には分隊規模の攻撃部隊が2度にわたって第184連隊正面に襲いかかってきた。また同程度の規模の攻撃がその西側の第382連隊第3大隊正面にも襲いかかってきた。しかしながらいづれも引き続いての攻撃を仕掛けてこなかった。その後の攻撃は第184連隊第2大隊G中隊に集中した。照明弾に照らされて小銃と爆薬で武装した約30名から45名程度の日本兵が浮かび上がった。G中隊は一斉に反撃を行ったため、日本兵は壕や洞窟に逃げ込んだ。後年、八原大佐は第22連隊が地形に未熟であり、地形を克服しての組織的戦闘は困難と判断して、小規模での突破を第22連隊長に進言したと語っている 日本軍の攻勢 米軍上陸以来、守勢に立たされていた沖縄第32軍では、攻勢案を主張する長参謀長と戦略持久を主張する作戦主任高級参謀八原大佐の意見対立が見られた。 4月3日の司令部における参謀級の研究会でも両者は対立したが、最終的に沖縄第32軍牛島司令官によって4月7日夜に全軍で攻勢に転じることが決定された。 しかし、この計画は米軍の状況から8日夜に延期され、しかも規模を縮小したため格段の戦果を得ることは出来なかった。 戦果を得ることが出来なかった沖縄第32軍は、さらに12日夜に全軍を挙げての攻勢を計画する。 その骨子は、「第62師団は新鋭の3個大隊及び歩兵第22連隊の2個大隊 (第24師団から第62師団へ配属) により米軍の戦線を突破し、その後の戦果拡張に第24師団を投入する」 というものであった。 特に、歩兵第22連隊第1大隊は、ここ南上原において、米軍の戦線を突破して155高地を奪回する任務が与えられた。 歩兵第22連隊の記録 「22連隊の最期」 からの夜間攻撃に関する抜粋  戦場に日が暮れるのは早い。暁、19時30分頃から各隊とも行動を開始した。相変わらず照明弾は満月の夜よりも明るく、曳光弾が怪しい赤い光線を引き、ヒュルヒュルと無気味なうなり声を立てて砲弾は空気を裂いていた。そしてダッダッダッと重機関銃の火を噴く音が聞こえ、ずしーんと地響きをさせて60センチ艦砲が近くで炸裂していた。 祭りばやしの太鼓のような音は、敵の八連装迫撃砲にちがいない。攻撃に加わる中隊の兵隊たちは地下タビに履き替え、銃剣を片布で巻き、カタとも音を立てないようにした。 戦場に日が暮れるのは早い。暁、19時30分頃から各隊とも行動を開始した。相変わらず照明弾は満月の夜よりも明るく、曳光弾が怪しい赤い光線を引き、ヒュルヒュルと無気味なうなり声を立てて砲弾は空気を裂いていた。そしてダッダッダッと重機関銃の火を噴く音が聞こえ、ずしーんと地響きをさせて60センチ艦砲が近くで炸裂していた。 祭りばやしの太鼓のような音は、敵の八連装迫撃砲にちがいない。攻撃に加わる中隊の兵隊たちは地下タビに履き替え、銃剣を片布で巻き、カタとも音を立てないようにした。細い道路に整列を終えた第1中隊が進発した。夜襲拠点まで前進しておくつもりである。途中、迫撃砲の集中砲火を浴びたが、これは行動が露見したためではなく、偶発的なものにすぎなかったようである。 21時30分、各隊とも予定通り突入隊形を完了していたが、困ったことに地形は全然不明であった。その上、照明弾が明るいので、隠密行動が十分には行われず、行動がだいぶ阻害された。 しかし、ついに連隊砲も21時50分、予定通り砲門を開いて火ぶたを切った。 連隊砲が砲門を開くと、突撃拠点に待機していた第1中隊は、目標の山頂に向かって匍匐前進していた。 22時を期して突入することになっていて、鈴木中隊長以下、目は目標を凝視したまま、らんらんと輝いている。 じりじりと両肘の力だけで全身を引っぱる。支援射撃に恐れをなして待避しているのか、敵は一発の弾丸も撃ってよこさない。隊長は目的地点に達すると腕の夜光時計を見た。 22時-予定の時刻である。隊長は軍刀を振り上げた。砲撃が止んだ。 「突撃にーッ」と、隊長の喉が裂ける。そのとき、敵の自動小銃がうなった。どちらが先だったか、生き残った者もわからない。砲撃が止んで、隊長が軍刀を振り上げて「突撃にーッ」と叫ぶ。そして敵の自動小銃が火を噴き、隊長をはじめ突撃の姿勢に移ろうとした兵隊たちがバタバタと倒れたのだが、それがみな一瞬の出来事であった。  この攻撃は完全に失敗であった。鈴木中尉以下数十名が戦死し、あとに続く第3中隊も若干の犠牲を出したまま動きがとれず、指揮に当たった大隊長は、23時30分遂に退却を命じた。 この攻撃は完全に失敗であった。鈴木中尉以下数十名が戦死し、あとに続く第3中隊も若干の犠牲を出したまま動きがとれず、指揮に当たった大隊長は、23時30分遂に退却を命じた。敵の射撃は熾烈を極め、かつ正確であった。後退する間にも犠牲が出る。 少しでも姿勢を高くするとやられる。 安全地帯まで退がってきながら、大隊長をはじめ、皆悔しいということ以外のことを考えていなかった。後で考えてみると、全く無理な夜襲だったというほかはない。 敵情も地形も十分に偵察した上で、自信を持って攻撃したのではないのである。 敵にこの一帯の高地を占領されたのでは、首里前線の防衛が危機に直面することをおそれた軍司令部が第22連隊を増強した目的は、敵をここから撃退することにあったことはわかるが、それにしても無理な攻撃であった。第3中隊は原地点に集結してから再び155高地南側まで引き返し、負傷兵の収容にあたった。 戦後、南上原では付近の住民が戻ってきて遺骨を収集し、糸蒲(いとま)の塔を建立して供養したが、白骨になった遺体は銃を握ったまま倒れていて、その姿にあふれる涙を押さえかねたという。この地で、戦死していった英魂の無念を偲ぶことができたからである。 4月13日~18日 米軍は局部的な攻撃を実施したが、我が戦線には大きな変化なく、米軍の攻撃準備が観察された。この間、第62師団は戦線整理に充当した。 4月19日  東海岸の和宇慶正面は4月19日0600から猛砲撃を受け、0630頃から戦車を伴う有力な米軍が攻撃前進して来た。米軍戦車5両は和宇慶南西稜線(スカイラインリッジ)の我が陣地に突進来攻し、0700頃には歩兵部隊も稜線に進出して来た。独立歩兵第11大隊は、米軍の猛攻により多大の損害を生じたが、高地奪回の師団命令もあって、勇戦敢闘し夕刻までには米軍を撃退し、和宇慶南西の稜線及び伊集西側高地の陣地を確保した。独立歩兵第11大隊の損害は多大で、第5中隊は全滅に近い死傷者を生じた。 東海岸の和宇慶正面は4月19日0600から猛砲撃を受け、0630頃から戦車を伴う有力な米軍が攻撃前進して来た。米軍戦車5両は和宇慶南西稜線(スカイラインリッジ)の我が陣地に突進来攻し、0700頃には歩兵部隊も稜線に進出して来た。独立歩兵第11大隊は、米軍の猛攻により多大の損害を生じたが、高地奪回の師団命令もあって、勇戦敢闘し夕刻までには米軍を撃退し、和宇慶南西の稜線及び伊集西側高地の陣地を確保した。独立歩兵第11大隊の損害は多大で、第5中隊は全滅に近い死傷者を生じた。  米軍全般 米軍全般第7師団は東海岸から内陸部にかけて布陣する日本軍の独立歩兵第11大隊と対峙した。第7師団は第32連隊を左に、第184連隊を右に配置した。攻撃計画では第32連隊に日本軍の第一線防御陣地の東翼側に当たる「スカイラインリッジ」の占領を、第184連隊には師団の右翼を火制する「178高地」の占領を命じた。 第184連隊の主攻撃方向は2個大隊を差し向ける「オウキヒル」であった。「オウキヒル」は「スカイラインリッジ」の一番西側に繋がる高地で、その西側は「178高地」東側斜面へと続いていた。 19日は「オウキヒル」へは第32連隊第2大隊が東から接近、184連隊第2大隊が西側から接近したが、いずれも失敗に帰した。 第32連隊正面  2両の中戦車と3両の火焔戦車が海岸平野の第7師団攻撃開始線から飛び出して和宇慶集落を突破、「スカイラインリッジ」の先端部(最東端)へ進撃、比較的低い位置に展開している日本軍の墓地や陣地に対して攻撃を開始した。「スカイラインリッジ」に対して幾筋もの火焔が吹き荒れ、この地区からは黒い煙が立ち昇った。この光景は後方で待機する歩兵部隊の目には頼もしく映った。反対に陣地の奥に潜む日本兵はおそらく恐怖を味わう時間もなかったはずだ。 この攻撃は約15分続き、0700を過ぎた頃からいよいよ歩兵部隊が進撃を開始した。 2両の中戦車と3両の火焔戦車が海岸平野の第7師団攻撃開始線から飛び出して和宇慶集落を突破、「スカイラインリッジ」の先端部(最東端)へ進撃、比較的低い位置に展開している日本軍の墓地や陣地に対して攻撃を開始した。「スカイラインリッジ」に対して幾筋もの火焔が吹き荒れ、この地区からは黒い煙が立ち昇った。この光景は後方で待機する歩兵部隊の目には頼もしく映った。反対に陣地の奥に潜む日本兵はおそらく恐怖を味わう時間もなかったはずだ。 この攻撃は約15分続き、0700を過ぎた頃からいよいよ歩兵部隊が進撃を開始した。第3大隊 L中隊はその先端部よりやや西側の少し高くなった稜線部を目指した。I 中隊の1個小隊は火焔戦車に続行して稜線の最先端部を攻撃し、0710に先端部を占領確保した。 だが稜線付近には迫撃砲弾が落下しており、それ以上の前進は出来なかった。  この頃、L中隊の先頭小隊(オーブリエン小隊)は「スカイラインリッジ」の稜線にたどり着き、そこから稜線に沿って西へ進撃した。さらに稜線を小走りに北方向へ進出しようとしたときに、稜線上の少し窪んだ場所に入ったとたんに反対側の斜面から東方向へ向かって射撃を開始してきた。

機関銃弾は正確に小隊の位置に撃ち込まれた。完全に上から見下ろされているのだ。小隊は稜線上の遺棄された敵のトーチカに飛び込んだ。 だがこのトーチカは敵の手榴弾の射程内にあった。たちまち小隊は手榴弾攻撃を受け始めた。擲弾も落下し始め、それはほぼ真っ直ぐに落下して爆発した。小隊の兵士達は空を見上げて黒い物体(砲弾)が落ちてくるのを見極めた。そして落ちる場所を計算して、それを避けるために別の場所へ走った。 この頃、L中隊の先頭小隊(オーブリエン小隊)は「スカイラインリッジ」の稜線にたどり着き、そこから稜線に沿って西へ進撃した。さらに稜線を小走りに北方向へ進出しようとしたときに、稜線上の少し窪んだ場所に入ったとたんに反対側の斜面から東方向へ向かって射撃を開始してきた。

機関銃弾は正確に小隊の位置に撃ち込まれた。完全に上から見下ろされているのだ。小隊は稜線上の遺棄された敵のトーチカに飛び込んだ。 だがこのトーチカは敵の手榴弾の射程内にあった。たちまち小隊は手榴弾攻撃を受け始めた。擲弾も落下し始め、それはほぼ真っ直ぐに落下して爆発した。小隊の兵士達は空を見上げて黒い物体(砲弾)が落ちてくるのを見極めた。そして落ちる場所を計算して、それを避けるために別の場所へ走った。彼らの右側にはL中隊の別の小隊が斜面を登ってきた。そして彼らが稜線上に出るや、それまで沈黙を守っていた機関銃が火を噴いた。第一撃で小隊の約半数にあたる9名が負傷した。小隊はバラバラになって稜線を駆け下りた。一方第3番目の小隊は稜線先端部の低い場所で敵の迫撃砲射撃を受けたため近くの墓の中に避難していた。    1200少し前にK中隊の1個小隊がオーブリエン小隊の右側に進出、稜線から3~4m手前まで辿り着いた。南斜面の日本軍は、この場所が占領されるのを拒んだ。

というのも、この稜線上には部隊が歩けるだけのしっかりした道があり、加えて頭を上げれば南側の状況を偵知されるためであった。 幸運にも小隊のいる稜線は斜度が急であたったため、敵の投げた手榴弾は爆発する前に下方へ転がり落ちていった。しかしK中隊のこの小隊は、約50名からなる日本兵の逆襲を受けた。日本兵は反対斜面(南側斜面)を這い上がり、そこから手榴弾を投げつけた。砲兵部隊はこの敵の逆襲を阻止するための射撃を要求されたが、4回にわたる砲撃は多くの味方を負傷させた。別の小隊が戦闘中の小隊と交代するために送り込まれて来たが、掩体を掘る前に約100名からなる第2回目の日本軍の逆襲を受けた。逆襲部隊は迫撃砲射撃下に強襲をかけ、至近距離での手榴弾戦となった。「スカイラインリッジ」の狭い稜線上での接近戦は約1時間続き、小隊は全員が戦死か負傷するという事態に陥ったが、稜線の麓に追い落とされた6名だけが無傷であった。 1200少し前にK中隊の1個小隊がオーブリエン小隊の右側に進出、稜線から3~4m手前まで辿り着いた。南斜面の日本軍は、この場所が占領されるのを拒んだ。

というのも、この稜線上には部隊が歩けるだけのしっかりした道があり、加えて頭を上げれば南側の状況を偵知されるためであった。 幸運にも小隊のいる稜線は斜度が急であたったため、敵の投げた手榴弾は爆発する前に下方へ転がり落ちていった。しかしK中隊のこの小隊は、約50名からなる日本兵の逆襲を受けた。日本兵は反対斜面(南側斜面)を這い上がり、そこから手榴弾を投げつけた。砲兵部隊はこの敵の逆襲を阻止するための射撃を要求されたが、4回にわたる砲撃は多くの味方を負傷させた。別の小隊が戦闘中の小隊と交代するために送り込まれて来たが、掩体を掘る前に約100名からなる第2回目の日本軍の逆襲を受けた。逆襲部隊は迫撃砲射撃下に強襲をかけ、至近距離での手榴弾戦となった。「スカイラインリッジ」の狭い稜線上での接近戦は約1時間続き、小隊は全員が戦死か負傷するという事態に陥ったが、稜線の麓に追い落とされた6名だけが無傷であった。一方オーブリエン小隊に対する敵の圧力は衰えることがなかったが、1330には第3大隊にはもはや前進するだけの余力がないことが明白になった。「スカイラインリッジ」上の L中隊・K中隊ともに兵力が25名以下になっていた。なお戦いを継続している彼らにとって、「オウキヒル」に向かった第2大隊が第3大隊の場所に駆け下りて来てくれるのを切に願った。この時点で「オウキヒル」正面では一歩たりとも前進できない状態に陥った。 攻撃開始直後には「オウキヒル」への斜面を順調に500m程進撃したものの、その後動けなくなっていた第32連隊G中隊および第184連隊G中隊が1525から再度攻撃を開始したが、成功の見込みはほとんどなかった。1620には「オウキヒル」の麓で、両中隊は激しい迫撃砲射撃を受けて全く身動きが出来なくなった。 もはや進撃の望みはなくなり、1730には疲れ切った将兵が朝の位置まで戻ってきた。 この日、日本軍の独立歩兵第11大隊は第1中隊および第5中隊がほぼ全滅状態となっていた。特に第1中隊は肉薄攻撃のために壕に潜んでいるところを、火焔戦車によって焼き払われ、指揮官は自決した。残りの3個中隊も中隊総員が約50名にまで低下していた。機関銃中隊や大隊砲中隊もそれぞれ約80名となっていた。 第184連隊正面  4月19日0640、第184連隊第2大隊は左にG中隊、右にF中隊を配置して台地上を「オウキヒル」に向かって進撃を開始した。第32連隊のG中隊がこの左後方に位置していた。

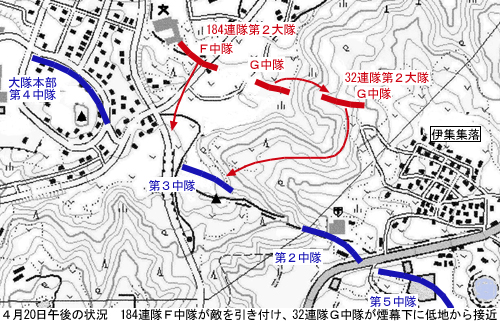

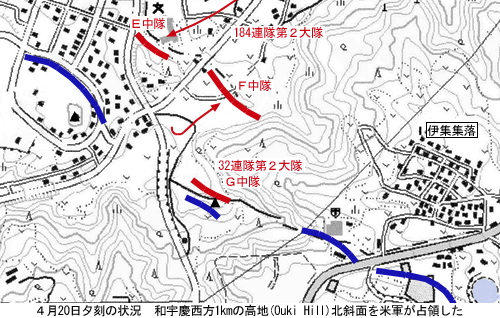

部隊が約500m前進すると敵の迫撃砲射撃が開始された。急速に弾着数が増加し、機関銃射撃も加わった。0840には「オウキヒル」手前約400mで進撃は停止した。 4月19日0640、第184連隊第2大隊は左にG中隊、右にF中隊を配置して台地上を「オウキヒル」に向かって進撃を開始した。第32連隊のG中隊がこの左後方に位置していた。

部隊が約500m前進すると敵の迫撃砲射撃が開始された。急速に弾着数が増加し、機関銃射撃も加わった。0840には「オウキヒル」手前約400mで進撃は停止した。

計画より15分進撃が遅れていた第184連隊G中隊は、中隊長命令によって1個分隊が日本軍の機関銃座に気づかれないように匍匐前進を行った。だが十数メートル進んだところで別の機関銃や小銃の射撃を受けた。最初の一撃で5名が戦死した。1名が重傷であったが元に位置に復帰することが出来なかった。中隊長は火焔戦車の掩護を無線で要求したが、そのとき1名の軍曹が飛び出して重傷者の収容に向かった。しかし重傷者を運びだそうとした瞬間に側面から射撃を受け、2名とも地面に倒れた。後方を続行中のG中隊にも迫撃砲の集中射撃が加えられた。また連隊の左を同時に進撃していた第32連隊G中隊もまた停止せざるを得なかった。 4月20日 東海岸の独立歩兵第11大隊正面においては、20日朝から和宇慶西方1kmの高地(157高地東500m付近)に戦車を伴う有力な米軍が来攻し、終日死闘が繰り返され、遂に同高地北側斜面は米軍に占領された。三浦大隊長は逆襲及び斬込隊によって高地奪回を企図したが成功しなかった。  4月20日、攻撃は「オウキヒル」を中心に行われ、「スカイラインリッジ」は昨日の状況を考慮して攻撃目標からは一旦外された。第184連隊第2大隊および第32連隊G中隊は0730から攻撃を開始したが、当初から敵の迫撃砲や機関銃に捕捉されて手詰まり状態であった。しかしながら、2両の火焔戦車が歩兵の先頭に立って敵の迫撃砲陣地を焼く尽くしながら「オウキヒル」の西側斜面に向かって約400mほど突進して行った。第184連隊は第32連隊に電話をかけ、「スカイラインリッジ」全体を煙幕で覆っている間に迫撃砲と煙弾の集中射撃により「オウキヒル」と178高地東斜面の日本軍陣地を制圧し、その直後に第184連隊第2大隊が戦車を先頭に「オウキヒル」を攻撃すること、その際に19名となっているG中隊は第32連隊G中隊の指揮下で行動させて欲しい旨を伝えた。 4月20日、攻撃は「オウキヒル」を中心に行われ、「スカイラインリッジ」は昨日の状況を考慮して攻撃目標からは一旦外された。第184連隊第2大隊および第32連隊G中隊は0730から攻撃を開始したが、当初から敵の迫撃砲や機関銃に捕捉されて手詰まり状態であった。しかしながら、2両の火焔戦車が歩兵の先頭に立って敵の迫撃砲陣地を焼く尽くしながら「オウキヒル」の西側斜面に向かって約400mほど突進して行った。第184連隊は第32連隊に電話をかけ、「スカイラインリッジ」全体を煙幕で覆っている間に迫撃砲と煙弾の集中射撃により「オウキヒル」と178高地東斜面の日本軍陣地を制圧し、その直後に第184連隊第2大隊が戦車を先頭に「オウキヒル」を攻撃すること、その際に19名となっているG中隊は第32連隊G中隊の指揮下で行動させて欲しい旨を伝えた。 この攻撃は1445に開始された。 日本軍は煙幕によって視界を奪われ、「オウキヒル」の低い地域から進出してくるアメリカ兵を確認できなかったようだ。だが激しい迫撃砲射撃が開始されてアメリカ軍の攻撃は脅威に晒された。この重大な局面で先頭小隊の小隊長と小隊付軍曹の2名が頂上目指して駆け上がり、部下に付いて来いと叫んだ。何人かがこの声に応えて後ろから追従し、ついに頂上稜線の少し下に弱いながらも戦線を形成した。直ちに反対斜面から日本兵が逆襲を仕掛けてきた。小隊長も小隊付軍曹は両名とも戦死したが、日本兵も35名を失った。暗くなる前に第184連隊F中隊の1個小隊が約400m前進して、「オウキヒル」に残された兵士達に合流した。戦車はこの孤立した部隊に補給物資を運搬し、装甲車両が負傷者を収容した。この夜日本軍は「オウキヒル」の前面(北斜面)を終夜砲撃した。これによって掩体の中で5名が戦死、18名が負傷した。夜明け前に日本軍は再度逆襲を仕掛けてきた。一部の日本兵が爆雷の投てき距離まで接近したが、この壕撃は粉砕した。 この攻撃は1445に開始された。 日本軍は煙幕によって視界を奪われ、「オウキヒル」の低い地域から進出してくるアメリカ兵を確認できなかったようだ。だが激しい迫撃砲射撃が開始されてアメリカ軍の攻撃は脅威に晒された。この重大な局面で先頭小隊の小隊長と小隊付軍曹の2名が頂上目指して駆け上がり、部下に付いて来いと叫んだ。何人かがこの声に応えて後ろから追従し、ついに頂上稜線の少し下に弱いながらも戦線を形成した。直ちに反対斜面から日本兵が逆襲を仕掛けてきた。小隊長も小隊付軍曹は両名とも戦死したが、日本兵も35名を失った。暗くなる前に第184連隊F中隊の1個小隊が約400m前進して、「オウキヒル」に残された兵士達に合流した。戦車はこの孤立した部隊に補給物資を運搬し、装甲車両が負傷者を収容した。この夜日本軍は「オウキヒル」の前面(北斜面)を終夜砲撃した。これによって掩体の中で5名が戦死、18名が負傷した。夜明け前に日本軍は再度逆襲を仕掛けてきた。一部の日本兵が爆雷の投てき距離まで接近したが、この壕撃は粉砕した。  4月21日  東海岸方面においては、昨20日和宇慶西方1kmの高地を占領した米軍は、21日朝から同高地を東に下る稜線の我が陣地を攻撃してきた。わが守備部隊は敢闘したが、遂に夕刻には全稜線を占領された。 東海岸方面においては、昨20日和宇慶西方1kmの高地を占領した米軍は、21日朝から同高地を東に下る稜線の我が陣地を攻撃してきた。わが守備部隊は敢闘したが、遂に夕刻には全稜線を占領された。4月21日、未明から機関銃射撃を行っていた日本兵はG中隊の背後から射撃をしてきた。これによって朝のうちに9名の死傷者が発生した。0900前にそれまで日本軍の砲迫射撃を受けていた第184連隊F中隊は「スカイラインリッジ」へ下りながら攻撃することが出来た。攻撃を開始して当初は敵の抵抗もなかったために約45分で中央部の道路の切通し部分まで進出することが出来た。ここで迫撃砲射撃を受けて部隊は停止した。 第32連隊E中隊が左側の切通しに進出してきたが、狭い稜線上から射撃してくる敵の機関銃に阻止されて停止した。さらにその稜線から手榴弾を投げ込まれたため、先頭小隊の第3小隊がやられてしまった。迫撃砲班が日本兵を発見したので、弾着修正をして反撃した。砲弾は味方兵士の約10m前方に落下した。    1230に第7師団長が第32連隊の観測位置に視察に訪れた。その結果、「スカイラインリッジ」の低い方半分は、178高地陥落まで攻撃を延期するのが最善の方法であり、そうなれば残り半分はアメリカ軍の攻撃に耐えられなくなるだろうという結果に落ち着いた。この命令は1405第32連隊第2大隊にも伝えられた。だがこの命令はあるアクシデントが発生して破棄されることとなった。 1230に第7師団長が第32連隊の観測位置に視察に訪れた。その結果、「スカイラインリッジ」の低い方半分は、178高地陥落まで攻撃を延期するのが最善の方法であり、そうなれば残り半分はアメリカ軍の攻撃に耐えられなくなるだろうという結果に落ち着いた。この命令は1405第32連隊第2大隊にも伝えられた。だがこの命令はあるアクシデントが発生して破棄されることとなった。E中隊は切通しの東側で敵の機関銃によって身動きが取れなくなっていた。敵の機関銃の位置が特定できない状況であったが、ある兵士が稜線に駆け上ること3回目にしてこの位置を特定し、小銃で敵を射殺した。この出来事で両軍の流れが一変した。 E中隊長はこの位置に増援を送り、ここから戦果を拡張しようとした。急な展開の中、F中隊は「スカイラインリッジ」に対して一気に攻勢を仕掛け、1800までに北側斜面を占領したが、先端の低い部分で問題が発生した。暗くなってから友軍の砲兵射撃がE中隊の近くに落下、このために戦死4名、負傷9名でこのうち3名が後に死亡したのだ。  4月22日 東海岸方面の独立歩兵第11大隊正面の米軍の攻撃行動はあまり活発でなかった。同大隊は157高地~内間~掛久保の線を保持して米軍と近く対峙した。 4月22日、第32連隊は北側斜面を確保していたものの、それ以上は進撃せずにいた。だが数組の斥候が南側斜面に入り込んだところ、そのうちの1組が178高地の東側斜面まで到達し、そこで数名の日本軍兵士を確認した。また「スカイラインリッジ」の南側斜面には3筋の交通壕が掘られてることが判明した。よく見るとその壕には折り重なるようにして日本兵の遺体が散乱してた。その数は概ね500体を数えた。大半は迫撃砲や砲兵射撃による損害のように見受けられた。また多数の兵器が遺棄されたままになっていた。   4月22日 米軍撮影のスカイラインリッジ(155高地から撮影したもの)と同アングルの現在の写真 (稜線南側の日本軍に対して煙弾を撃ち込み、戦車の前進を掩護している) 4月23日  東海岸の独立歩兵第11大隊正面においては23日米軍の攻撃行動は活発でなかった。 東海岸の独立歩兵第11大隊正面においては23日米軍の攻撃行動は活発でなかった。4月22日から23日にかけて、「スカイラインリッジ」は再度日本軍の砲兵射撃に晒された。23日には第32連隊は斥候などが南進するだけで、依然として北側斜面から動かなかった。 敵の独立歩兵第11大隊は「スカイラインリッジ」で見事なまでの防御戦闘を遂行した。その後、日本軍は第24師団を前線に投入してきた。23日から24日にかけては、一帯は霧に包まれた。その霧の中を日本軍は残された178高地周辺の陣地から撤退していったのである。 4月24日 日本軍はこれまで第一線で奮戦を続けていた第62師団の戦力低下に伴い、第24師団を東第一線に進出させ、第62師団の担任地区を西半分に縮小した。併せて、嘉数、西原、棚原、157高地などから部隊を撤退させた。これに伴い、撤退した地区に米軍が進出して来た。 |

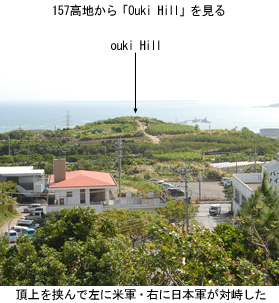

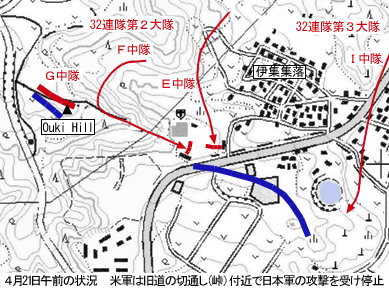

この地図では、155高地周辺は山野の表示であるが、平成21年ではすでにショッピングセンターやマンションが建設されており、大きく変貌を遂げている。 各中隊の位置は、「独立歩兵第11大隊戦闘概史」「戦史叢書付属地図」等から判断した。特に第2中隊・第3中隊については、開戦前の位置と考えられ、戦闘開始後の明確な資料がない。 独立歩兵第14大隊は、142高地や更に西の西原高地・我如古地区までも担任しており、その広範な防御範囲は能力を超えているようにも感じられる。 野戦重砲兵第23連隊は150㎜榴弾砲を装備する部隊で、第2大隊12門は当時、和宇慶集落南西約8kmの与那原南雨乞森付近に位置していた。 北上原陣地は、155高地と142高地に挟まれる場所にあるが、敵方に突出する形となっている。通常は防御陣地では突出を避けるが、ここでは背後の錯雑な地形を利用して、米軍の進撃を遅らせることが出来るという意味で選定されたと考えられる。 ロッキーフィンガーリッジに関しては、米軍資料にも明確に示されていないが、文面から推定すると、155高地から津覇集落に伸びる稜線だと推定される。 米軍は、沖縄戦開戦後初めて日本軍の主陣地帯の防御戦闘に直面した。日本軍の「戦車と歩兵を分断させる戦法」を明瞭に記述していることは、米軍側の驚きと日本軍へ対する脅威を物語っている。 南上原陣地は、米軍の記述からも「Triangulation Hill」のことである。 津覇付近には、日本軍の部隊は配備されておらず、更に南の和宇慶までは無防備状態であった。しかしながら、米軍の進撃は慎重であった。 155高地は、その頂上に立つと、独立歩兵第11大隊の守備地域全域が見渡せる。つまり砲兵射撃や迫撃砲射撃に際しての重要な観測点となりうる地形である。この高地の重要性は高く、日本軍は一旦失ったものの、その後再三にわたり逆襲や夜襲を繰り返し、奪還の企図を示している。 178高地(日本軍呼称名157高地)から見たツームヒル(同155高地)は、「4月19日」の項目の写真にある。 米軍にとってのツームヒル(155高地)の意義が記述されている。当然艦砲射撃の観測点としても使用されている。 海岸平野部の和宇慶集落正面についに米軍が接触した。海岸平野部の戦闘は、この日以降活発化する。 日本軍にとっては、平野部における陣地構成に苦労したと思われる。地雷原と障害物によって米軍の進撃を止め、止まった部隊に対して砲迫射撃を加えるという戦法で対応せざるを得なかったであろう。 沖縄第32軍高級参謀八原大佐は、最後までこの攻勢に反対した。特に、歩兵第22連隊が南部から転進して南上原に進出し、更に未熟地の地形の中で夜間攻撃を行うという暴挙に憤慨したようだ。 実際に八原大佐自ら現地に赴いて歩兵第22連隊長と会い、未熟地の夜間攻撃を止め、小部隊での突破を勧めている。 立場上の作戦立案者が、自らの作戦を覆している方策は、現在でも賛否両論である。 「22連隊の最期」 は、昭和37年に、22連隊の郷土である愛媛県で発行されている 「愛媛新聞」に掲載されたものである。 八原大佐の助言を受け入れたのか、第1中隊と第3中隊を並列にしての攻撃ではなく、縦列として攻撃したようである。 第2中隊・第3中隊は、日本軍側の資料に明確な布陣位置が示されていない。 したがって、米軍側からの日本軍陣地資料、及び開戦直前の日本軍側の陣地配備に加えて、戦術上の妥当性から判断して記述した。 米第184連隊第2大隊の攻撃目標は178高地(日本軍名157高地)であったが、その前に「Ouki Hill」の奪取を計画した。 「Ouki Hill」 を確保することで、海岸方向に伸びるスカイラインリッジに対する砲兵射撃の観測点を設定することが出来たからである。 実際に米軍の攻撃は、「Ouki Hill」 から着手し、178高地は未着手である。 スカイラインリッジの戦闘緒戦において、いきなり先端部分を占領され、背後から攻撃を受けた日本軍は、かなりの精神的衝撃を受けたと思われる。 擲弾が真っ直ぐ落下するということは、両軍が如何に至近距離で対峙しているかという証拠である。 擲弾は曲射火器であり、通常は斜めに落下するが、敵があまりに近いために、ほぼ直上に撃ち上げているのである。 「Ouki Hill」 を確保出来ていないために、良好な観測点を得られないままに砲兵射撃を実施している。 おそらくは最前線部隊から弾着修正情報が流されているはずだが、地上では弾着地域の判断が難しく、結果として友軍相撃を招いている。 オーブリエン小隊は、実に6時間にわたって同一地域に拘束されていた。 独立歩兵第11大隊第1中隊は、後方に布陣していたが、一部が肉薄攻撃のために、前線に進出してきたものと思われる。 4月20日、米軍は前日の失敗に基づいて、スカイラインリッジ側での攻撃を停止し、「Ouki Hill」 攻略のみに専念している。 実に適切な処置判断である。 「Ouki Hill」 北側低地は急な斜面であり、ここから接近する敵兵を視認するには、高地の前面に配兵していなければならない。 しかし、火力の劣勢から、日本軍は高地南側斜面に布陣するしかなかったのであろう。 独立歩兵第11大隊守備地域における、最大の緊要地形は 「Ouki Hill」 だったのである。 20日に、この高地を失ったことで、日本軍第一線主陣地帯は崩壊の一途を辿ることとなった。 この日、西部戦線では、牧港地区から侵入した米軍が伊祖高地に達したことで、日本軍の主陣地帯が崩壊に向かったとされるが、実は同じように東部戦線のこの地も同じ状況であった。 日本軍の主陣地帯は、両翼から破綻したというのが事実である。 米軍の記述にはないが、実は米第32連隊第3大隊 I 中隊の攻撃が大きな意味を持っている。 日本軍は一時的に切通し付近で米軍(E中隊・F中隊)を拘束したが、 I 中隊の進出によって、日本軍は逆に挟撃される危険性に直面したのである。 すでに多数の死傷者を出し、勢力半減している日本軍にとっては、もはや2正面での戦闘継続は不可能であったと思われる。 米軍は全稜線を確保することが出来たが、稜線を越えての南側斜面には全く進出出来なかった。 つまり主導権を得たが、占領には至らなかったのである。 独立歩兵第11大隊が、和宇慶南西稜線(スカイラインリッジ)より、南側で米軍の進出を防いでいる記述であるが、この時の部隊はおそらく第1中隊であると思われる。 最後に残された157高地(米軍呼称178高地)では、日米両軍が入り乱れての戦闘は行われなかった。 |