「シュガーローフ」の戦闘として有名なこの小さな高地は、那覇市北東部の再開発地域内に残されている。戦後長く、米軍居住地域としてアメリカに接収されていたが、現在では返還されて「おもろまち」として再開発の途上にある。日本側に返還された後には一時取り崩される予定であったが、この激戦の丘を後世に残そうという運動の下、那覇市も同意して現在に至っている。周辺は現在も開発が進められ、DFS(デューティーフリーショッパーズ)や総合ショッピングセンターなども建設され、さらに今後は「シュガーローフ」横の土地にも高層ビルが建設される予定である。「シュガーローフ」とともに重要な地形であった「ハーフムーン」も、近年中削り取られて道路が拡張される予定である。この狭い地域で、僅か60余年前に日米併せて推定5000人と言われる死傷者を生じているが、現在ではその戦闘を振り返ることも少なくなった。今でも土地を掘り返せば人骨をはじめとして砲弾の破片など多数の戦跡遺物が見つかるこの土地の上を、観光客をはじめとして多くの人が往き交っているが、残された白い水タンクのある小高い丘を振り返る人はほとんどいない。

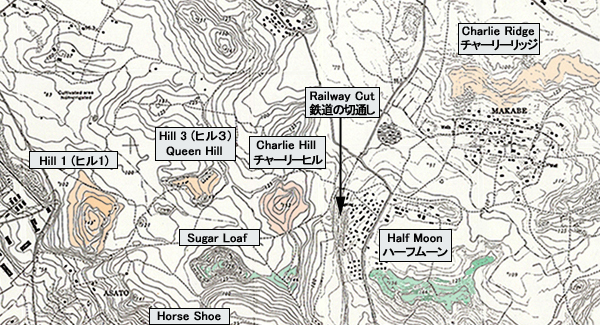

「シュガーローフ」の戦闘として有名なこの小さな高地は、那覇市北東部の再開発地域内に残されている。戦後長く、米軍居住地域としてアメリカに接収されていたが、現在では返還されて「おもろまち」として再開発の途上にある。日本側に返還された後には一時取り崩される予定であったが、この激戦の丘を後世に残そうという運動の下、那覇市も同意して現在に至っている。周辺は現在も開発が進められ、DFS(デューティーフリーショッパーズ)や総合ショッピングセンターなども建設され、さらに今後は「シュガーローフ」横の土地にも高層ビルが建設される予定である。「シュガーローフ」とともに重要な地形であった「ハーフムーン」も、近年中削り取られて道路が拡張される予定である。この狭い地域で、僅か60余年前に日米併せて推定5000人と言われる死傷者を生じているが、現在ではその戦闘を振り返ることも少なくなった。今でも土地を掘り返せば人骨をはじめとして砲弾の破片など多数の戦跡遺物が見つかるこの土地の上を、観光客をはじめとして多くの人が往き交っているが、残された白い水タンクのある小高い丘を振り返る人はほとんどいない。下記の地図は戦後間もない昭和22年に米軍によって作成された地図である。戦前にあった軽便鉄道が戦火によって喪失して廃線となった他は沖縄戦当時の地形をそのまま残している。

① 鉄道跡を挟んで左(西)に「シュガーローフ」、右(東)に「ハーフムーン」の丘陵がありそれぞれを緑色で着色した

② 米軍の攻撃当初は「シュガーローフ」は「Hill 2」とされていた。

北西から見た場合に「シュガーローフ」を中心として3つの丘が見えていたためで、米軍から見て右から1・2・3の順番を付与したためである。

③ 地図一番下に「ホースシュー」がある。

「シュガーローフ」と「ハーフムーン」、そして「ホースシュー」の日本軍が相互支援によってこの地域一帯の防御戦闘を行ったとする資料も多い。

しかし「ホースシュー」はすり鉢状の窪地であり、日本軍はここに迫撃砲陣地を構築し「シュガーローフ」と「ハーフムーン」に対して弾幕を形成した。

そのため実際にこの地域一帯で地形的に相互支援を行いつつ防御戦闘を遂行したのは「シュガーローフ」と「ハーフムーン」の2つの丘である。

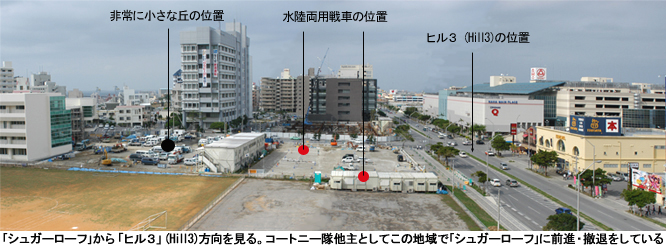

下の地図は現在の安里地区(2005年那覇市おもろまち)に同縮尺で昭和22年の地図を重ねたものである。

● 「シュガーローフ」は元は非常に急な斜面で構成され、東西に2つの峰があったが、現在東の峰は造成で判別が難しくなっている。

● 「シュガーローフ」の台上には水道用タンクが建設され、丘の西側が大きく削り取られている。そのため戦時より標高が低くなっている。

● 「Hill 1」は造成され、現在はビルが建ち並ぶ。唯一沖縄タイムス社南西にある道路(Hill 1頂上に向かう道)が緩やかな上りとなっている。

● 「Hill 3」(クイーンヒル)は「TSUTAYA」やファミレス「ガスト」のある交差点付近にあったが、これも現在は道路やビルに変貌している

● 「Hill 1」と「Hill 3」の間には2つの非常に小さな丘があったが、戦後の造成により取り壊された。(現在水道局庁舎建設中)

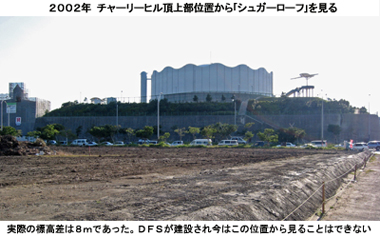

● 「Charlie Hill」にはDFS(デューティーフリーショッパーズ)が建設され、全くの平らな地形に変わっている。

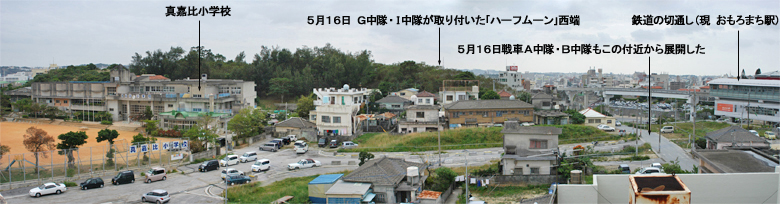

● モノレール「おもろまち」駅付近が軽便鉄道の切通しとなっていた。現在も道路は両地形より低く切通しとしての面影を若干残す。

● 「Charlie ridge」は現在住宅地となっているが、周囲の地形より高くなっていることで丘であったことが確認できる。

● 唯一 「ハーフムーン」 だけが当時の地形を残しているが、平成20年には道路造成によりその姿を消すと思われる。

1983年撮影。返還前の米軍住宅地であった際の航空写真。「シュガーローフ」「ハーフムーン」とも戦時の形状を残している。下の写真と比較すれば、タンク西側が大きく削られてたことがわかる。 青屋根の建物付近がチャーリーヒルであるが、他のヒル1・ヒル3ともこの時代には姿を消している。

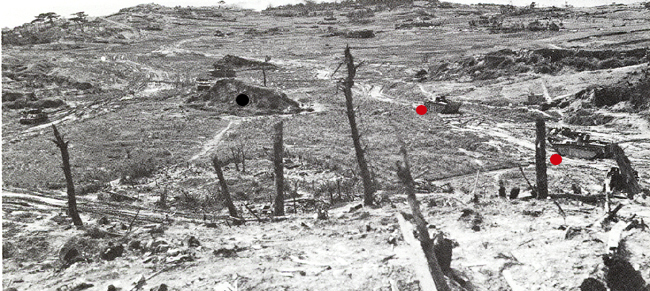

写真左

現沖縄タイムス社社屋付近から見た「シュガーローフ」一帯の写真。写真右に地隙(低地部)が見えるが、この地隙を利用して海兵隊は「シュガーローフ」に前進した。 「シュガーローフ」の左に見えるなだらかな丘が「チャーリーヒル」であり、現在DFS(デューティーフリーショッパーズ)となっている。写真の一番左に見える切り立った丘が「ヒル3」(クイーンヒル)の南端部であり現在ファミレス「ガスト」や本屋「TSUTAYA」付近である。この写真自体は「ヒル1」と「ヒル3」の間にある2つの非常に小さな丘のうち、東にあった丘からの撮影である。

写真右

写真左の撮影場所を現在の場所に当てはめた場合 (実際は現在の撮影場所の前方50mだがフェンスで風景が見えない) の写真。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シュガーローフの戦闘(安里52高地の戦闘)

日本軍 独立混成第44旅団

日本軍 独立混成第44旅団独立混成第15連隊(美田大佐:右写真)

第1大隊(野崎大尉)、第2大隊(井上大尉)、第3大隊(西村少佐)、工兵中隊(北村大尉)、連隊砲中隊(杉浦中尉)

速射砲中隊(関井大尉)、特設第1旅団伊藤大隊

独立混成第44旅団砲兵隊、野戦重砲兵第23連隊、独立速射砲第7大隊、[迫撃砲中隊]

【海軍】 山口大隊、丸山大隊第3中隊(951航空隊小禄派遣隊)、迫撃砲中隊、臨時編成海軍砲大隊、海軍第2砲台

米軍 第6海兵師団

第22海兵連隊、第29海兵連隊、第4海兵連隊、第6戦車大隊 他

5月12日

12日西方の天久台及び安里正面は戦車を伴う強力な米軍の猛攻を受けた。

安里北側52高地に突進してきた米軍を不意急襲し、多大の損害を与えて撃退した。独立混成第44旅団長は、右地区隊(独立混成第15聯隊)強化のため、旅団予備であった独立混成第15聯隊第1大隊を右地区隊に増加した。

第22海兵連隊師団右翼の第3大隊は天久台へ前進を開始、0920には天久台頂上部に達した。中央部担当の第1大隊は1400に安里川の北側高地帯に達した。

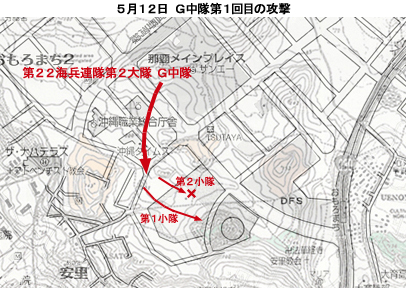

第22海兵連隊師団右翼の第3大隊は天久台へ前進を開始、0920には天久台頂上部に達した。中央部担当の第1大隊は1400に安里川の北側高地帯に達した。第2大隊は師団左翼となり前進を開始。0807、ようやく安謝川を渡河して来た戦車部隊の支援下にE中隊・G中隊が攻撃を開始した。大名・首里地区から敵の熾烈な射撃を受けE中隊の進撃速度は低下したが、G中隊は計画通りに前進した。1400、G中隊は第1大隊の左に進出、那覇市を見下ろす高台にまで進出した。ここから地隙沿いに右第1小隊、左第2小隊の隊形で「シュガーローフ」に前進を開始したが、「シュガーローフ」到達前後から日本軍の激しい迫撃砲射撃を受けるようになった。両小隊とも後退を余儀なくされたが、第1小隊の一部(5名)がすでに「シュガーローフ」に到達しており、激しい敵砲撃の中、撤退出来ずに完全に孤立して窮地に陥った。海兵隊は砲兵による集中射撃により敵迫撃砲を沈黙させようとしたが、敵の砲撃は衰えることがなかった。

G中隊は1600から取り残された第1小隊5名の救出作戦を決行した。右第1小隊(19名)、左第3小隊(28名)の隊形で第2小隊及び戦車小隊の火力支援下に前進を開始、1645に「シュガーローフ」に到達するも、敵の小火器射撃や機関銃射撃によって両小隊は大きな損害を出し、戦車2両も地雷によって撃破されたため、第2大隊は撤退命令を下した。

G中隊は1600から取り残された第1小隊5名の救出作戦を決行した。右第1小隊(19名)、左第3小隊(28名)の隊形で第2小隊及び戦車小隊の火力支援下に前進を開始、1645に「シュガーローフ」に到達するも、敵の小火器射撃や機関銃射撃によって両小隊は大きな損害を出し、戦車2両も地雷によって撃破されたため、第2大隊は撤退命令を下した。G中隊長はこの日2名が負傷後送されて3人目の中隊長で夜を迎えた。第1小隊は第3小隊とも戦死傷者は小隊の50%を超え、さらに両小隊とも小隊長も小隊付軍曹とも戦死または後送されて戦闘能力を失うことになった。G中隊全体の戦闘能力は75%にまで低下した。

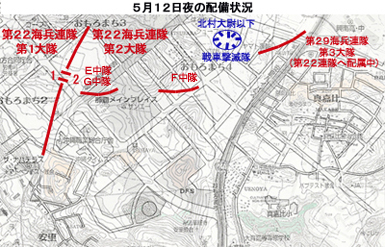

この日午後に第29海兵連隊第3大隊が真嘉比北西地区に進出。夜には第2大隊F中隊が第29海兵連隊第3大隊と連携を取るために左翼に移動し、E中隊がG中隊の位置に移動した。

5月13日

13日早朝から艦砲・地上砲火・航空攻撃に支援された戦車を伴う強力な米軍の攻撃を受けた。

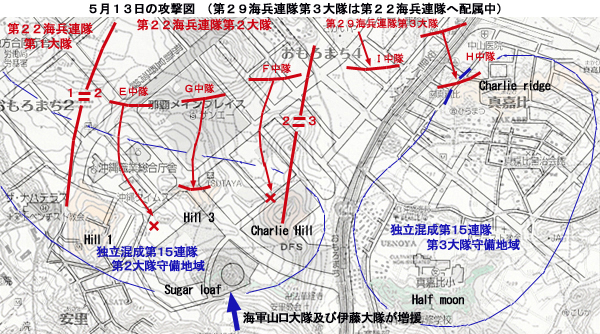

13日早朝から艦砲・地上砲火・航空攻撃に支援された戦車を伴う強力な米軍の攻撃を受けた。真嘉比北西方に陣地を占領していた戦車撃滅隊(独立混成第15聯隊工兵中隊長の指揮する工兵2個小隊基幹)は勇戦敢闘したが、北村隊長以下ほとんどが戦死して陣地は突破された。 「戦車撃滅隊長北村大尉ハ自ラ敵兵ヲ狙撃中側面ヨリ敵ノ機銃射ヲ受ケ戦死ス」

独立混成第15聯隊の第一線大隊である第2・第3大隊とも多大の損害を受けたが、わが有効な火力支援もあって米軍を撃退して陣地を保持した。

13日正午過ぎ、海軍の丸山大隊第3中隊(220名)及び山口大隊(500名)が独立混成第44旅団長の指揮下に入った。旅団長は山口大隊を独立混成第15連隊長に配属し、丸山大隊第3中隊を旅団直轄として繁田川付近に位置させた。山口大隊は52高地付近に配備された。軍は那覇方面の戦況を憂慮し、特設第1旅団で編成した精強な伊藤大隊を13日独立混成第44旅団に配属した。同大隊は独立混成第15聯隊に配属され、52高地地区に配備された。

5月13日、第6海兵師団の攻撃は第22海兵連隊第2大隊を主攻(主攻撃部隊)とし、第29海兵連隊第3大隊(第22海兵連隊へ配属中)が助攻(助攻撃部隊)として師団左翼の高地帯を攻撃しつつ第2大隊地区へ火力を指向するように命じられ、その攻撃開始は0730とされた。しかし攻撃開始時刻は補給物資の未着、攻撃準備射撃を行うロケット部隊の到着が遅れたことにより1115まで延期された。

激しい攻撃準備射撃を実施したにもかかわらず、歩兵と戦車部隊が前進を開始した直後から熾烈な敵砲火に曝された。昼過ぎまでに大隊右翼の第2大隊E中隊が非常に小さな丘付近に到達した。敵の砲火が激しくなる前にたどり着いたその場所は標高も低く、さして重要度がない小さな丘であったが、周囲3方から掩護射撃を受けていたため全く身動きが出来なくなった。

朝から第29海兵連隊第3大隊が並列となるために前進してくるのを待ち続けていたF中隊もゆっくりと前進を開始した。しかし時間経過とともに進撃速度が低下、ついには敵の正確な射撃のために後退を余儀なくされたため1800に撤退命令が下された。この日G中隊第3小隊がクイーンヒル(Hill 3)の北斜面に達したが完全な占領は出来なかった。

朝から第29海兵連隊第3大隊が並列となるために前進してくるのを待ち続けていたF中隊もゆっくりと前進を開始した。しかし時間経過とともに進撃速度が低下、ついには敵の正確な射撃のために後退を余儀なくされたため1800に撤退命令が下された。この日G中隊第3小隊がクイーンヒル(Hill 3)の北斜面に達したが完全な占領は出来なかった。左翼の第29海兵連隊第3大隊のH中隊は夕刻までに約300m強前進し、終日第2大隊を左後方から射撃していた敵の守備する丘(チャーリーリッジ)の北西側斜面を占領した。

第22海兵連隊は安謝川からの前進途上で約800名の死傷者を生じて、連隊の戦闘力は明らかに低下した。第6海兵師団長シェファード少将は攻撃衝力を維持することを主眼として13日中に部隊を再編成した。

5月14日

14日早朝から全正面にわたって米軍の攻撃を受け、特に安里東側の52高地地区(米軍はシュガーローフと称す)で激戦が展開された。夕刻52高地北方約200mにある40m閉鎖曲線高地は米軍に占領されたが陣地の大部は確保した。薄暮一部の米軍が52高地地区に攻撃してきて52高地東側高地に取り付いた。これに対して15日天明時、迫撃砲火を集中し逆襲を加えて撃退した。

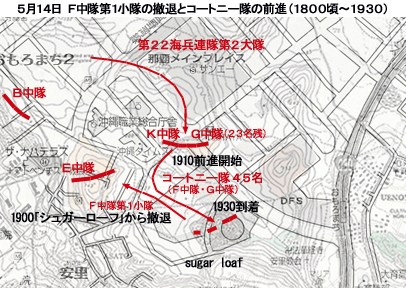

この日の第22海兵連隊第2大隊の攻撃計画は次ようなものであった。

「F中隊第1小隊が右のHill 1 を占領、第3小隊が左のHill 3 を占領する。その後Hill 1 にはE中隊が、Hill 3 にはG中隊(1個小隊編成)進出する。F中隊の3個小隊はそれらの掩護下に『シュガーローフ』に向かって攻撃前進して、これを占領する」

F中隊は0730からゆっくりと前進を開始したが、左後方の第29連隊地区からの敵砲火によって中隊は緒戦から大きな損害を被った。

F中隊は0730からゆっくりと前進を開始したが、左後方の第29連隊地区からの敵砲火によって中隊は緒戦から大きな損害を被った。1420にF中隊第1小隊が「シュガーローフ」の右手前にある小さな丘(Hill 1) の北側斜面に到達、次いでその場所にE中隊が到着したが、Hill3からの敵砲火に曝されて以降は一歩も前進できない状況に陥った。1452から戦車部隊を伴って「シュガーローフ」に向かったが、地隙にある日本軍陣地に阻まれた。

F中隊第3小隊は「シュガーローフ」の真北にある丘(Hill 3 クイーンヒル)に何とか足掛かりを作ろうと、最大限の火力掩護を受けた上で攻撃するも確保することは出来なかった。しかし1500前には何とかクイーンヒル北斜面に取り付きいて確保し、続いてその場所にG中隊(75名)が進出して来た。

1500、ウッドハウス大隊長は受けた損害の大きさと現在判明している敵情から考えて、現在確保した地域をそのまま保持するためには増援が必要だと判断した。1545、ウッドハウス大隊長は師団司令部から攻撃の続行命令と第3大隊K中隊の配属を伝えられた。

1722、F中隊は砲兵部隊の撃ち込んだ煙弾を楯として戦車部隊に続行して「シュガーローフ」に攻撃を開始、第1小隊はE中隊の掩護下にヒル1から、第3小隊(F中隊主力)がヒル3(クイーンヒル)から攻撃を開始した。しかし第3小隊の攻撃はすぐに頓挫(一部は「シュガーローフ」に到達)、第1小隊は攻撃開始直後から動向が不明となるなど、「シュガーローフ」麓でF中隊は身動きが取れない状況に陥った。

情報が錯綜した。F中隊の一部が「シュガーローフ」の頂上部に進出したという情報などから第2大隊は戦果の拡張及びF中隊への増援・救助を目的として夜間攻撃の実施を決定した。1930、第2大隊副大隊長ヘンリー・コートニー少佐以下45名(F中隊17名、G中隊27名編成)が「シュガーローフ」の麓に進出(実は進出時に撤退してくるF中隊第1小隊の22名とすれ違っている)した。狙撃兵がいたる所で待ち構え、敵方斜面(南斜面)や両翼からは迫撃砲弾が飛来した。部隊はすぐに弾薬欠乏の状態に陥ったため、ウッドハウス大隊長は26名(連隊の警備担当将兵)の増援を決定、彼らに補給品を運ばせた上コートニー少佐の戦力の増強を図ろうとした(2130に「シュガーローフ」に到着、総員推定72名となった)。

情報が錯綜した。F中隊の一部が「シュガーローフ」の頂上部に進出したという情報などから第2大隊は戦果の拡張及びF中隊への増援・救助を目的として夜間攻撃の実施を決定した。1930、第2大隊副大隊長ヘンリー・コートニー少佐以下45名(F中隊17名、G中隊27名編成)が「シュガーローフ」の麓に進出(実は進出時に撤退してくるF中隊第1小隊の22名とすれ違っている)した。狙撃兵がいたる所で待ち構え、敵方斜面(南斜面)や両翼からは迫撃砲弾が飛来した。部隊はすぐに弾薬欠乏の状態に陥ったため、ウッドハウス大隊長は26名(連隊の警備担当将兵)の増援を決定、彼らに補給品を運ばせた上コートニー少佐の戦力の増強を図ろうとした(2130に「シュガーローフ」に到着、総員推定72名となった)。 日本軍は丘の上部から手榴弾を投げつけて来たために、コートニー少佐は敵戦力を減殺して兵力のバランスを確保すると共に「シュガーローフ」の稜線を確保するために早急に攻撃に転移することに決した。2300、コートニー少佐と40数名の将兵は斜面を駆け上り、一斉に反対斜面に手榴弾を投擲、激しい迫撃砲射撃や絶え間ない逆襲に対応するために掩体の構築を開始した。

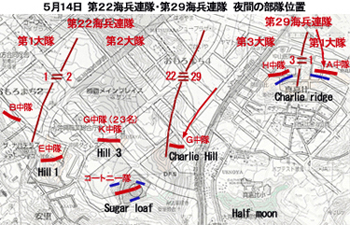

日本軍は丘の上部から手榴弾を投げつけて来たために、コートニー少佐は敵戦力を減殺して兵力のバランスを確保すると共に「シュガーローフ」の稜線を確保するために早急に攻撃に転移することに決した。2300、コートニー少佐と40数名の将兵は斜面を駆け上り、一斉に反対斜面に手榴弾を投擲、激しい迫撃砲射撃や絶え間ない逆襲に対応するために掩体の構築を開始した。 14日の進撃が第22海兵連隊第2大隊にとって厳しい結果となった原因は第29海兵連隊の行動地域にある丘陵(ハーフムーン)、つまり左側方から射撃を受け続けたことにあった。第29海兵連隊の攻撃大隊である第3大隊は0730の攻撃開始以降は左翼に存在する日本軍の強力な拠点を回避して第22海兵連隊第2大隊と並列に並ぶように前進した。だが第3大隊は「チャーリーリッジ」において激しい射撃を受け苦境に立ち前進は停止、終日身動きが出来ない状況に陥った。1630頃、第29海兵連隊は再編成し、第1大隊が第3大隊の左に戦闘加入した。H中隊(第3大隊)とA中隊(第1大隊)が攻撃を再開、敵の陣地を両翼から攻撃した。攻撃速度は遅いながらも圧迫をかけ続け、一部地域ではほぼ対等に対峙するようになった。第29海兵連隊第3大隊G中隊は引き続き南進を続け、約200m強の開豁地を通過して、「シュガーローフ」北西にある丘(チャーリーヒル)の北側斜面を確保して第22海兵連隊第2大隊と連携を取った。

14日の進撃が第22海兵連隊第2大隊にとって厳しい結果となった原因は第29海兵連隊の行動地域にある丘陵(ハーフムーン)、つまり左側方から射撃を受け続けたことにあった。第29海兵連隊の攻撃大隊である第3大隊は0730の攻撃開始以降は左翼に存在する日本軍の強力な拠点を回避して第22海兵連隊第2大隊と並列に並ぶように前進した。だが第3大隊は「チャーリーリッジ」において激しい射撃を受け苦境に立ち前進は停止、終日身動きが出来ない状況に陥った。1630頃、第29海兵連隊は再編成し、第1大隊が第3大隊の左に戦闘加入した。H中隊(第3大隊)とA中隊(第1大隊)が攻撃を再開、敵の陣地を両翼から攻撃した。攻撃速度は遅いながらも圧迫をかけ続け、一部地域ではほぼ対等に対峙するようになった。第29海兵連隊第3大隊G中隊は引き続き南進を続け、約200m強の開豁地を通過して、「シュガーローフ」北西にある丘(チャーリーヒル)の北側斜面を確保して第22海兵連隊第2大隊と連携を取った。

チャーリーヒルは戦後米軍住宅地となり、その全容はほとんど破壊されることなく1990年頃まで残されていた。現在は再開発によって丘は完全に削り取られて平地となりDFS(デューティーフリーショッパーズ)が建設されている。

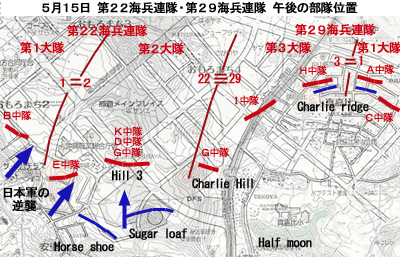

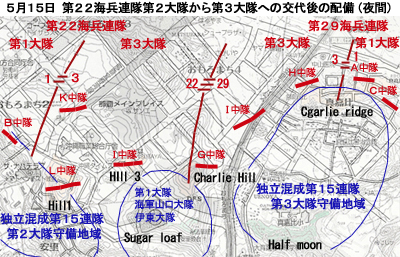

5月15日

15日朝安里東方の52高地の米軍は撃退したが、真嘉比及び安里北側高地は米軍の強圧を受け、真嘉比北側高地の一部および安里北側高地の一部は米軍に占領された。独立混成第15聯隊長は52高地正面の海軍山口大隊の損耗が大きいので、旅団予備から復帰した独立混成第15聯隊第1大隊を52高地正面に増加配備した。

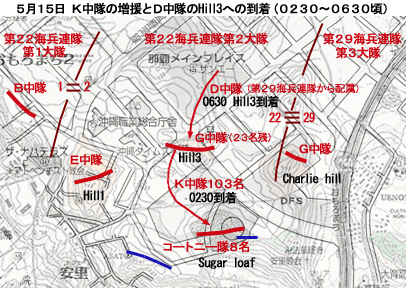

5月14日から15日にかけての夜間攻撃では「シュガーローフ」頂上部でコートニー少佐の率いる部隊が強襲を実施したが、日本軍の絶え間ない砲撃と逆襲によって生存者は激減した。指揮官のコートニー少佐は戦死し、生存者の状況(0200に大隊が掴んだ情報では生存者は8名のみ)は最悪であった。0100ウッドハウス大隊長は予備隊であるK中隊(将校4名、兵99名、計103名)に対し「シュガーローフ」への前進を命じるとともに、「シュガーローフ」上の生存者には頂上部へ移動して掩体を構築することを命じた。K中隊は凄惨な戦場の中を前進し、0230に全員が無傷で「シュガーローフ」に到達した。

5月14日から15日にかけての夜間攻撃では「シュガーローフ」頂上部でコートニー少佐の率いる部隊が強襲を実施したが、日本軍の絶え間ない砲撃と逆襲によって生存者は激減した。指揮官のコートニー少佐は戦死し、生存者の状況(0200に大隊が掴んだ情報では生存者は8名のみ)は最悪であった。0100ウッドハウス大隊長は予備隊であるK中隊(将校4名、兵99名、計103名)に対し「シュガーローフ」への前進を命じるとともに、「シュガーローフ」上の生存者には頂上部へ移動して掩体を構築することを命じた。K中隊は凄惨な戦場の中を前進し、0230に全員が無傷で「シュガーローフ」に到達した。第22海兵連隊第2大隊の脆弱な防御線に対して日本軍の逆襲と侵入は一晩中続けられた。5月15日0630、第29海兵連隊第2大隊D中隊が第22海兵連隊に配属され、第2大隊担当の地域における日本兵の掃討の任務が与えられた。

日の出(0543)の頃には「シュガーローフ」上には増援されたK中隊員とコートニー少佐が率いた部隊をあわせても生存者25名程度(疑問の残る生存者数で実際は40名前後))にまで激減し、しかも大半は重傷を負っていた。0800にはコートニー少佐が率いた強襲部隊の生存者7名に対し、「シュガーローフ」からの撤退命令が出されたが、それとほぼ同時にシュガーローフに対して再度日本軍の逆襲が敢行された。

日の出(0543)の頃には「シュガーローフ」上には増援されたK中隊員とコートニー少佐が率いた部隊をあわせても生存者25名程度(疑問の残る生存者数で実際は40名前後))にまで激減し、しかも大半は重傷を負っていた。0800にはコートニー少佐が率いた強襲部隊の生存者7名に対し、「シュガーローフ」からの撤退命令が出されたが、それとほぼ同時にシュガーローフに対して再度日本軍の逆襲が敢行された。直ちに配属されたばかりの第29海兵連隊D中隊が「クイーンヒル」に配置され、1000にそのうちの1個小隊(第3小隊60名)が増援として「シュガーローフ」に前進、K中隊の生存者(将校3名、兵30名、計33名)との交代を命じられた。敵は「シュガーローフ」を下山しようとする海兵隊員にも徹底して攻撃を加えた。 1136、当初60人で構成されていたD中隊の1個小隊も11名を残すだけとなった。大隊の攻撃続行命令にもかかわらず、D中隊第3小隊は1143には撤退を開始した。しかしながら負傷者の後送に手間取り、最後の1名を救出したのは1522であった。ついに米海兵隊は「シュガーローフ」から完全に撤退した。

米陸軍記述による D中隊の 「シュガーローフ」 からの撤退状況

1000に第29海兵連隊D中隊に対して「シュガーローフ」生存者救出のための命令が下達された。海兵隊はこの時点でかなりの地上兵力を投入していたが、稜線に対する敵の砲火は熾烈で、かつ反対斜面の洞窟陣地から日本兵が這い登って来たりもした。救出自体が敵の激しい砲火で困難を極めた。第29海兵連隊D中隊の第3小隊が頂上に向かって前進を開始したがすぐに敵に捕捉され、稜線部を再度確保しようと逆襲を企てている日本兵と交戦に陥った。小隊長のマーフィー中尉は部下に着剣を命じた。小隊は頂上に到達したが、ここで日本軍との手榴弾戦に巻き込まれた。彼らが携行してきた350発の手榴弾はたちまち使い尽くしてしまった。

マーフィー中尉は中隊長のマービー大尉に対して撤退の許可を求めたが、中隊長からはいかなる犠牲を払っても頂上を死守せよとの命令が下された。 昼まで「シュガーローフ」の北斜面は迫撃砲弾の着弾により終始土煙に被われた。マーフィー中尉はついに独断で撤退命令を下達した。部下達が斜面を駆け下りるのを掩護していたマーフィー中尉は途中で負傷した隊員を手助けしようと立ち止まった際に砲弾の破片を受けて戦死した。

マービー大尉は撤退してくる生存者を守るために中隊を指揮して前進した。同時に大隊長のウッドハウス中佐に対して 「撤退の許可をお願いします。マーフィー中尉は戦死、小隊60名のうち生存者は11名に過ぎません」 と願い出た。2分後大隊長からの返答は「死守せよ」であった。その5分後にマービー大尉は「小隊は撤退しました。もはや保持は不可能です。負傷者も収容できず、稜線は日本兵によって占領されたと思われます」と報告したのである。

「シュガーローフ」に対する日本軍の逆襲はその後も続けられ、第22海兵連隊第1大隊、第29海兵連隊第3大隊の地域、すなわち前線から約1kmも侵入されるに至った。艦砲射撃、航空攻撃、砲兵射撃などによる第6海兵師団への強力な支援射撃が功を奏し、0800には一時的に日本軍の逆襲を凌いだかに見えたが、日本軍は直ぐに攻撃を再興した。1315には最後の逆襲を受け、特に師団地域中央部において日本軍は突破を図ろうとして強硬に攻撃をくり返した。第22海兵連隊第1大隊はこの際に、逆襲部隊を支援する日本軍の絶え間ない攻撃支援射撃によって甚大な損害を受けた。大隊観測所に飛び込んだ直撃弾により大隊長が戦死、全中隊長(3名)と支援戦車部隊長が負傷した。A中隊とB中隊は朝から「シュガーローフ」北西の丘陵を確保して日本軍の逆襲を何とか凌いでいる状況であった。

「シュガーローフ」に対する日本軍の逆襲はその後も続けられ、第22海兵連隊第1大隊、第29海兵連隊第3大隊の地域、すなわち前線から約1kmも侵入されるに至った。艦砲射撃、航空攻撃、砲兵射撃などによる第6海兵師団への強力な支援射撃が功を奏し、0800には一時的に日本軍の逆襲を凌いだかに見えたが、日本軍は直ぐに攻撃を再興した。1315には最後の逆襲を受け、特に師団地域中央部において日本軍は突破を図ろうとして強硬に攻撃をくり返した。第22海兵連隊第1大隊はこの際に、逆襲部隊を支援する日本軍の絶え間ない攻撃支援射撃によって甚大な損害を受けた。大隊観測所に飛び込んだ直撃弾により大隊長が戦死、全中隊長(3名)と支援戦車部隊長が負傷した。A中隊とB中隊は朝から「シュガーローフ」北西の丘陵を確保して日本軍の逆襲を何とか凌いでいる状況であった。 第29海兵連隊は、15日終日日本軍の逆襲を受けつつも耐え凌ぎ、「チャーリーリッジ」北側の高地を確保していた。第1大隊C中隊の攻撃前進中には、その右後方にA中隊が続行、14日に奪取できなかった連隊左翼にある敵の抵抗拠点を排除した。夕刻までにC中隊は「チャーリーリッジ」の東側から敵方に進出、反対斜面にいる敵と手榴弾戦を演じた。A中隊主力はC中隊の右側に進出し第29連隊第3大隊との連繋を取ろうとした。またB中隊は師団境界線で第5海兵連隊(第1海兵師団)第1大隊と連繋を取ろうとした。夕暮れまでに第29海兵連隊第3大隊I中隊は第29海兵連隊第1大隊と並列の位置にまで進出、G中隊とも連繋がとれるようになった。

第29海兵連隊は、15日終日日本軍の逆襲を受けつつも耐え凌ぎ、「チャーリーリッジ」北側の高地を確保していた。第1大隊C中隊の攻撃前進中には、その右後方にA中隊が続行、14日に奪取できなかった連隊左翼にある敵の抵抗拠点を排除した。夕刻までにC中隊は「チャーリーリッジ」の東側から敵方に進出、反対斜面にいる敵と手榴弾戦を演じた。A中隊主力はC中隊の右側に進出し第29連隊第3大隊との連繋を取ろうとした。またB中隊は師団境界線で第5海兵連隊(第1海兵師団)第1大隊と連繋を取ろうとした。夕暮れまでに第29海兵連隊第3大隊I中隊は第29海兵連隊第1大隊と並列の位置にまで進出、G中隊とも連繋がとれるようになった。第22海兵連隊連隊長シュナイダー大佐はウッドハウス中佐率いる第2大隊の弱体化を感じとり、早急に第3大隊との交代を命じた。その際第2大隊には、それまで第3大隊が位置した師団防御線の右翼(海岸側)への移動を指示した。まだ配属中の第29海兵連隊D中隊は指揮を解かれて原隊へ復帰した。

写真左上の松の丘は第22海兵連隊第1大隊B中隊が占位した。中央奥の高地が天久台で日本軍独立第2大隊が守備したが15日に全滅

現在の「シュガーローフ」は西側が削られているため、戦時の写真と比較して後ろから、かつ右に寄って撮影したアングルになる

写真右側の幹線道路はヒル3の大半を削り取って造成されていることがよくわかる。

5月16日(米軍にとって沖縄作戦最悪の日とされる)

16日那覇北方の安里から真嘉比にわたり、米軍は0800頃から強力な火力支援の下に戦車を伴って来攻し激戦が展開された。戦闘の焦点は52高地地区で、一時同高地頂上付近を米軍に占領されたが、わが部隊は有効は砲迫の支援もあって勇戦して撃退した。しかしわが損害も多く、52高地付近を守備していた海軍の山口大隊は昼間逆襲を実施し、大隊長山口大尉以下ほとんどが戦死し残存者は負傷者22名という状況となった。

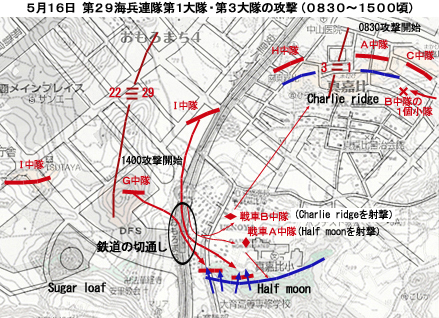

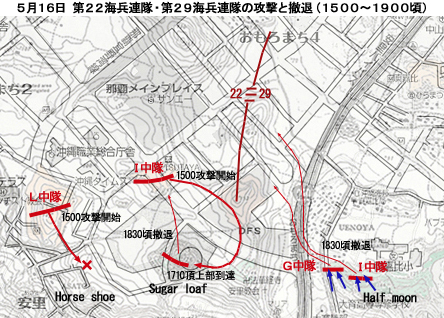

5月16日の第6海兵師団の攻撃計画では「ハーフムーン」の占領が作戦の成否の鍵であった。第6海兵師団は第29海兵連隊が師団行動地域の左翼にある「ハーフムーン」を確保すれば、第22海兵連隊地区の「シュガーローフ」も占領できると判断していた。

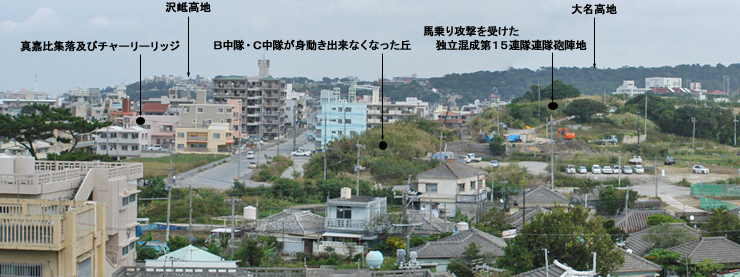

上写真2枚 : 「ハーフムーン」全景。「ハーフムーン」前面(北側)の米海兵隊は首里からも「シュガーローフ」からも観測され正確な砲兵射撃・迫撃砲射撃を受けた。当時の様相を残すこの地形も再開発により近くその姿を消す運命にある。

【第29海兵連隊第1大隊・第3大隊】・・・・「ハーフムーン」攻略

すでに日本軍の砲火が吹き荒れる中、0830攻撃開始。第29海兵連隊第1大隊B中隊の1個小隊が戦車の支援を受けて大隊の左翼部隊としてC中隊の後方から前進を開始したが、約1km東の首里高地帯から直ちに敵の集中攻撃を受けて後退せざるを得なかった。同時に稜線上のC中隊も一歩も踏み出せない状況となった。唯一、B中隊の一部が約300m前進してC中隊と並列になる地点まで進出を完了したが、これさえもそれ以上は一歩も踏み出せなくなった。

すでに日本軍の砲火が吹き荒れる中、0830攻撃開始。第29海兵連隊第1大隊B中隊の1個小隊が戦車の支援を受けて大隊の左翼部隊としてC中隊の後方から前進を開始したが、約1km東の首里高地帯から直ちに敵の集中攻撃を受けて後退せざるを得なかった。同時に稜線上のC中隊も一歩も踏み出せない状況となった。唯一、B中隊の一部が約300m前進してC中隊と並列になる地点まで進出を完了したが、これさえもそれ以上は一歩も踏み出せなくなった。第29海兵連隊第3大隊は、敵の砲迫射撃に曝される中で適切な攻撃発揮位置さえ定まらなかったが、1400頃に第6戦車大隊A中隊・B中隊が「シュガーローフ」北東の鉄道の切通しを通過して「ハーフムーン」に通じる開豁地に進出した。戦車B中隊は第1大隊が苦戦する「チャーリーリッジ」の敵方斜面に近接支援射撃を開始、戦車A中隊の支援下に第3大隊G中隊・I中隊が開豁地を横切り「ハーフムーン」の北側斜面にたどり着いた。

当初日本軍の反撃は僅かであったが、1500頃には第3大隊は窮地に陥った。大隊が掩体を掘ろうとしたところに、敵方斜面(南側斜面)の洞窟や地隙から手榴弾が大量に投げ込まれて多くの将兵に犠牲が出た。生存者約60名が全員が負傷し、「ハーフムーン」の西端にしがみついている状況となった。両翼からは機関銃・小銃・迫撃砲が撃ち込まれ、背後からも十字砲火を受けるに至り第3大隊は日没(19時09分)前に撤退の命令を下した。

鉄道の切通し(railway-cut)。この場所だけが「シュガーローフ」と「ハーフムーン」からの日本軍射撃を避けられた。反対に切通しを通り抜けた場所に日本軍は迫撃砲や機関銃射撃を集中させた。現在は道路として拡幅され、モノレール「おもろまち駅」となるが、側面に当時の面影が残されてる。

【第22海兵連隊第3大隊】・・・・「シュガーローフ」攻略

第22海兵連隊第3大隊は、第29海兵連隊第3大隊が「ハーフムーン」を攻略し側面を掩護できる態勢が取れた場合にI中隊を主攻撃部隊として前進開始の計画であった。L中隊が「ホースシュー」の外郭に前進し、そこから

「シュガーローフ」 の西側斜面及び南側斜面に対して制圧射撃を実施する間に、I中隊が迂回して「シュガーローフ」を左(東)から攻撃するのだ。

第22海兵連隊第3大隊は、第29海兵連隊第3大隊が「ハーフムーン」を攻略し側面を掩護できる態勢が取れた場合にI中隊を主攻撃部隊として前進開始の計画であった。L中隊が「ホースシュー」の外郭に前進し、そこから

「シュガーローフ」 の西側斜面及び南側斜面に対して制圧射撃を実施する間に、I中隊が迂回して「シュガーローフ」を左(東)から攻撃するのだ。第29海兵連隊第3大隊が「ハーフムーン」に到達したことを確認したため、I中隊は1500から戦車部隊とともに前進を開始したが、さしたる抵抗も受けずに目標地域に到達した。しかしながら1個小隊が「シュガーローフ」に登ろうとした時、敵の守備隊から機関銃と迫撃砲による反撃が開始された。支援する戦車中隊は「シュガーローフ」の側面に向かい、そこから敵方斜面に対して射撃を実施しようと試みたが地雷原によって阻まれた上に1両が撃破された。激しい敵火の中、I中隊はそれでも前進を試みて1710についに「シュガーローフ」の頂上に立ち、そこで掩体の構築を開始した。

L中隊は1500過ぎから攻撃の支援のために前進を開始したが、直後には3方からの射撃を受けて釘付けになった。第22海兵連隊第1大隊とL中隊は右から I 中隊の攻撃支援射撃を実施する予定であったが動くことが出来ず、左から攻撃支援する予定であった第29海兵連隊第3大隊も「ハーフムーン」から撤退の憂き目に遭っていた。この状況では「シュガーローフ」頂上部にあるI中隊がその場所を保持するのはもはや不可能に近かった。I中隊は両サイドから射撃を受けて多くの犠牲者を出して身動きが取れない状況となったが、さらに「シュガーローフ」の決死的日本軍守備隊がI中隊の追い落としにかかってきた。師団及び軍団砲兵は頂上部から撤退するI中隊に日本軍が攻撃を仕掛けられないように周囲に機動妨害射撃を加えた。I中隊はその1週間前には240名の将兵で充足されていたが、天久台の戦闘で約100名にまで減少、さらにこの「シュガーローフ」の戦闘で生存者は40名~50名にまで激減した。

L中隊は1500過ぎから攻撃の支援のために前進を開始したが、直後には3方からの射撃を受けて釘付けになった。第22海兵連隊第1大隊とL中隊は右から I 中隊の攻撃支援射撃を実施する予定であったが動くことが出来ず、左から攻撃支援する予定であった第29海兵連隊第3大隊も「ハーフムーン」から撤退の憂き目に遭っていた。この状況では「シュガーローフ」頂上部にあるI中隊がその場所を保持するのはもはや不可能に近かった。I中隊は両サイドから射撃を受けて多くの犠牲者を出して身動きが取れない状況となったが、さらに「シュガーローフ」の決死的日本軍守備隊がI中隊の追い落としにかかってきた。師団及び軍団砲兵は頂上部から撤退するI中隊に日本軍が攻撃を仕掛けられないように周囲に機動妨害射撃を加えた。I中隊はその1週間前には240名の将兵で充足されていたが、天久台の戦闘で約100名にまで減少、さらにこの「シュガーローフ」の戦闘で生存者は40名~50名にまで激減した。第6海兵師団が「連隊は全力で攻撃を仕掛けたが失敗に帰した」と記した沖縄作戦最悪の日、5月16日も暮れようとしていた。この日の戦いで第22海兵連隊の攻撃能力は事後の作戦遂行能力を失うほどに低下していた。その損害状況を確認した連隊長シュナイダー大佐は「連隊の戦闘能力は40%まで低下した」と報告している。こうなると翌17日の攻撃は俄然第29海兵連隊がその重責を背負わされることとなるのだ。第22海兵連隊と第29海兵連隊との連隊境界線は西側に移され、「シュガーローフ」が第29海兵連隊の行動地域に編入された。これは「シュガーローフ」と「ハーフムーン」という一体化された地域をひとつの連隊で攻撃させようという意図であった。

5月17日

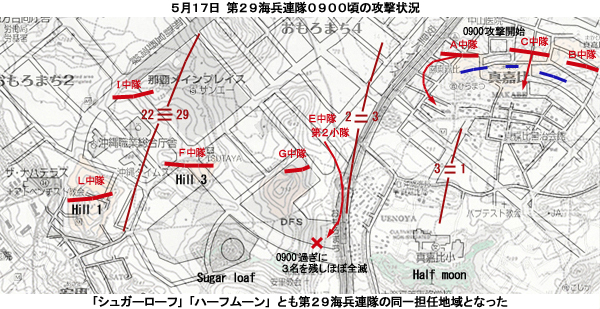

17日天明、独立混成第15聯隊第1大隊は、大隊長自ら率先して先頭に立ち52高地の米軍を逆襲し同高地を確保した。0830頃から米軍は猛烈な砲爆撃の支援下に戦車を伴って52高地、真嘉比地区に猛攻を開始した。52高地は包囲攻撃を受け接戦激闘が続き、米軍を撃退したが、わが損害も多大であった。真嘉比北側高地は米軍に占領され、真嘉比東側の陣地(独立混成第15聯隊の聯隊砲陣地)も米軍の馬乗り攻撃を受ける状況となった。同聯隊第3大隊は連隊砲陣地の奪回攻撃を行ったが失敗した。この日軍は海軍の1個大隊(伊藤大隊)を独立混成第44旅団長の指揮下に入れ、牧志町(安里南側)付近の防備を強化させた。

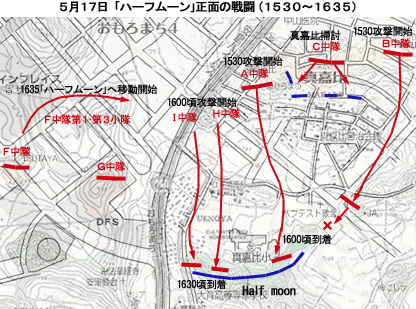

5月17日第29海兵連隊は「シュガーローフ」を東側から攻撃するという計画を策定した。第29海兵連隊第1大隊及び第3大隊は「ハーフムーン」を攻撃、それを占領した後に「シュガーローフ」を攻撃する第2大隊を東から掩護するというものであった。攻撃開始直前の0855まで敵の火力を減殺するために大口径砲を含めた大規模な攻撃準備射撃を実施、各攻撃中隊は網密な砲兵射撃の弾幕を盾に前進を開始した。またそれぞれの大隊は戦車中隊が支援を行った。

【第29海兵連隊第1大隊・第3大隊】・・・・「ハーフムーン」攻略

0900、第29海兵連隊第1大隊の右翼としてA中隊が攻撃を開始、「チャーリーリッジ」の反対斜面(南側斜面)に向かうため西側へ移動した。A中隊が西から敵を引きつける中、C中隊が稜線を越えて敵の待ちかまえる南側斜面へ進撃(上記地図参照)した。その後C中隊が「チャーリーリッジ」南側斜面で掃討を実施している間に、

A中隊は1530から攻撃を再興、迅速に谷底を渡り「ハーフムーン」の北側斜面に到達したが、そこで増援なくしては前進できない状況に陥った。そのため大隊長は朝に攻撃開始した位置から前方150m程の線にまで撤退するように指示した。B中隊も開豁地を横切って大隊左翼の線を拡張しようと図ったが、「ハーフムーン」及び「シュガーローフ」からの射撃・首里高地からの直接射撃などによって身動きが取れなくなった。

A中隊は1530から攻撃を再興、迅速に谷底を渡り「ハーフムーン」の北側斜面に到達したが、そこで増援なくしては前進できない状況に陥った。そのため大隊長は朝に攻撃開始した位置から前方150m程の線にまで撤退するように指示した。B中隊も開豁地を横切って大隊左翼の線を拡張しようと図ったが、「ハーフムーン」及び「シュガーローフ」からの射撃・首里高地からの直接射撃などによって身動きが取れなくなった。第1大隊A中隊の進撃により最前線に対する敵の攻撃を押さえ込んだことで、第29海兵連隊第3大隊H中隊・I中隊は「ハーフムーン」に向かう経路上の開豁地を容易に前進できるようになった。1600過ぎにはH中隊・I中隊が「ハーフムーン」北西端に到達して掩体の構築を開始したが、両中隊ともその兵力は完全編成時の3分の1にまで減少していた。しかもこの時点では第1大隊A中隊とは連絡が取れず、敵の正面で大きな間隙を形成してしまった。このため1635、ウォーリング大佐はF中隊の2個小隊に対し、前進して第1大隊と第3大隊の間隙を封鎖するように命じた。

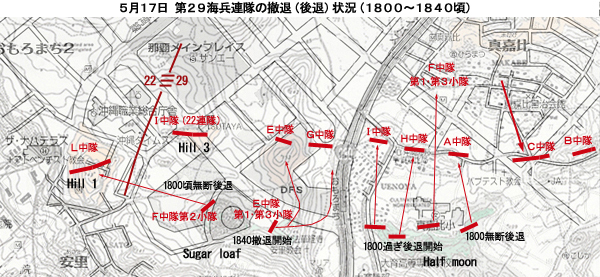

急造の防御陣地を構築中の「ハーフムーン」北側斜面は激しい砲撃に曝された。A中隊は左翼から射撃を受けて身動き出来ず、さらに後方からも敵火に曝された。半数以上の将兵を失い、まさに「荒波の中で岩につかまっている状態」となり前進はおろか、反撃も出来ない状況であった。さらに支援火器に対する目標指示も徹底できず、ついには同士討ちにまで陥った。A・B・H・I中隊の各中隊長が集合し、撤退か死守かの意見もまとまることはなかった。そのような中でA中隊がついに独断で撤退を開始した。(推定1800頃で、名目上の撤退命令は1930)

この撤退は他の部隊にドミノ効果を生じ、前線は一気に後退を始めた。この夜第3大隊は「ハーフムーン」から約150m手前に陣地を構築、両翼の第1大隊(東)及び第2大隊(西)と連携を取った。(撤退については下記地図)

写真上 : 「ハーフムーン」から北を見下ろす。B・C中隊は上記の丘から踏み出すと、写真の右にあたる首里から攻撃を受けるために、この丘に寄り添って日本軍の砲撃を避けた。日米両軍が混淆していたために、夜間には双方の銃に弾を装填する音が聞こえたという。この日日本軍の連隊砲陣地が馬乗り攻撃を受けたという記録があるが、その相手は第29海兵連隊第1大隊B中隊であった。尚、この時期後方の大名高地は未だ第1海兵師団が攻略できず、第6海兵師団が如何に敵中でこの「ハーフムーン」を攻撃していたかがわかる。

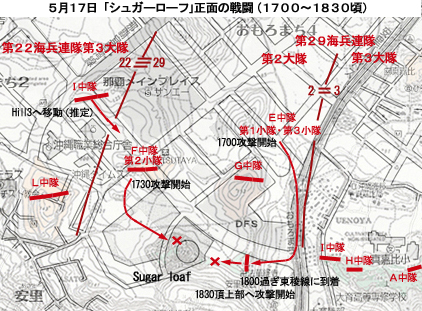

【第29海兵連隊第2大隊】・・・・「シュガーローフ」攻略

第29海兵連隊第2大隊E中隊第2小隊が「シュガーローフ」の攻略に着手した。当初戦車部隊も随伴して攻撃の予定であったが、第2小隊の要望する「シュガーローフ」南斜面の攻撃に対して戦車部隊は機動困難を理由に北斜面攻撃を主張した。このため第2小隊は戦車の随伴支援を受けることなく、歩兵単独の攻撃となった。第2小隊は身を隠すために鉄道の切り通し方向に迂回し、0900から攻撃を開始した。しかしながら切通しを通過して開豁地に出たとたんに「ハーフムーン」及び首里高地の砲兵射撃の集中火を浴びて、15分間でほぼ全滅(3名生存)となった。(上記地図参照)

第29海兵連隊第2大隊E中隊第2小隊が「シュガーローフ」の攻略に着手した。当初戦車部隊も随伴して攻撃の予定であったが、第2小隊の要望する「シュガーローフ」南斜面の攻撃に対して戦車部隊は機動困難を理由に北斜面攻撃を主張した。このため第2小隊は戦車の随伴支援を受けることなく、歩兵単独の攻撃となった。第2小隊は身を隠すために鉄道の切り通し方向に迂回し、0900から攻撃を開始した。しかしながら切通しを通過して開豁地に出たとたんに「ハーフムーン」及び首里高地の砲兵射撃の集中火を浴びて、15分間でほぼ全滅(3名生存)となった。(上記地図参照)1700からの第2回目の攻撃は「シュガーローフ」の東側に側面攻撃を仕掛けたが、南東端の絶壁に阻まれて頓挫した。中隊は1個小隊を編成して1800頃から北東斜面に攻撃を仕掛けて「シュガーローフ」への登頂を開始した。第3大隊の撤退した「ホースシュー」から迫撃砲射撃や数度にわたる敵の激しい逆襲を受ける中、3度目にしてようやく稜線にたどり着いた。このときの生存者は第1小隊10名、第3小隊25名であったとされる。

1730頃から「シュガーローフ」西側からF中隊第2小隊が攻撃を開始した。そもそもE中隊の「シュガーローフ」占領を補完する意味での攻撃であったはずが、状況が流動的な中で攻撃を開始した。一時、頂上部に接近したE中隊の掩護を受けて前進したものの、すぐさま日本軍の迫撃砲射撃によって身動き出来ない状況となった。将校を失い、下士官も数名となって組織的な退却も不可能となり、1800頃には第22海兵連隊の位置する方向(Hill 1)へバラバラになって退却した。

1730頃から「シュガーローフ」西側からF中隊第2小隊が攻撃を開始した。そもそもE中隊の「シュガーローフ」占領を補完する意味での攻撃であったはずが、状況が流動的な中で攻撃を開始した。一時、頂上部に接近したE中隊の掩護を受けて前進したものの、すぐさま日本軍の迫撃砲射撃によって身動き出来ない状況となった。将校を失い、下士官も数名となって組織的な退却も不可能となり、1800頃には第22海兵連隊の位置する方向(Hill 1)へバラバラになって退却した。 1830、疲労と弾薬欠乏の危機が迫る中、E中隊は敵射撃が集中する頂上目指して最後の攻撃を行った。これまで敵の逆襲は何とか撃退したが、中隊の弾薬は底を尽き、増大する負傷者はこれを後送することも出来なかった。1840、大隊長ウィリアム・ロブ中佐は中隊に対して夜間のうちに「シュガーローフ」から撤退するように命じた。この日一日だけでE中隊は160名の死傷者を出したものの、「シュガーローフ」は未だ日本軍の手中にあった。日本軍が「シュガーローフ」に対して増援を送り込もうとしている事を察知した砲兵の観測員は12個砲兵部隊の火力を集中して日本軍の企図を破砕した。この騒動に乗じて第2大隊E中隊は僅かながらの補給をえることが出来た。(撤退については下記地図および「5月16日」の「ハーフムーン」全景写真を参考)

写真上 : E中隊第1小隊・第3小隊は写真右側の鉄道の切通しを抜けて、左の教会付近に取り付いた。しかし急な崖に阻まれて一度は攻撃は頓挫した。現在は削られているが、当時の地図を見る限り非常に急な斜面であったことがわかる。白い水タンクが「シュガーローフ」頂上部である。

写真上 : 「ハーフムーン」北側平坦地は写真の手前部分にあたる。障害地形もなく「シュガーローフ」から見下ろされていることがわかる。またI・H・A中隊が後退した後に留まった場所は、平坦な地形の中に僅かに高くなった場所を盾として身を隠していたことがわかる。

米陸軍記述による5月17日の海兵隊攻撃状況

5月17日の攻撃では「シュガーローフ」を東側から攻撃するという計画が策定された。第29海兵連隊第1大隊及び第3大隊は「クレセントヒル」を攻撃、それを占領した後に「シュガーローフ」を攻撃する第2大隊に対して掩護するというものであった。攻撃に先だってあらゆる砲弾を撃ち込んだ。0830第1大隊及び第3大隊の主力が「クレセントヒル」の西側から攻撃を開始した。歩兵と戦車の協同チームは砲兵に支援されながら日本軍の強力な拠点を潰していった。しかし「シュガーローフ」の東側を掩護する態勢が未完のまま、第2大隊E中隊は鍵となる地形である「シュガーローフ」の東側から攻撃を開始した。

「クレセントヒル」の攻撃がまだ途上であるにもかかわらず、第2大隊は「シュガーローフ」に進撃を開始したのだ。当初の攻撃は鉄道の切通しから広く展開包囲を企図したが、これは左からの日本軍の射撃によって失敗した。次に側面から近接して接近しようとしたが、これは東側の急斜面によって進出できなかった。そこでE中隊の2個小隊は「シュガーローフ」の北東斜面から進出して頂上を確保しようとしたが、稜線にたどり着くと同時にその場所から後退した日本兵から激しい銃撃を受けた。F中隊の1個小隊が稜線伝いに西に走り抜けようとしたが、小隊長が戦死したため激しい敵迫撃砲射撃下に撤退せざるを得なくなった。E中隊は3度頂上の占領を目論んだ。2度は近接手榴弾戦によって撃退された。3度目にようやく日本軍を駆逐したが、この時にはすでに弾薬が尽きる寸前であった。この日160名の死傷者を出したこの場所から中隊はやむなく撤退を決意した。

5月18日(米海兵隊「シュガーローフ」を占領確保)

安里東側の52高地地区は、18日早朝から猛烈な砲迫の集中火と戦車を伴う強力な米軍の攻撃を受け勇戦したが、1000頃には52高地頂上付近は米軍に占領された。同高地守備の独立混成第15聯隊第1大隊は18日夜、奪回逆襲を行い、19日0230頃には米軍を52高地頂上付近から撃退したが、死傷者続出し奪回は不成功に終わり、大隊は19日黎明安里北側台地に後退する状況となった。

真嘉比地区の独立混成第15聯隊第3大隊も米軍の強圧を受けながら、真嘉比南側地区の陣地を保持した。同大隊は18日夜包囲下にある連隊砲陣地の救出攻撃を実施し、連隊砲中隊、速射砲中隊の両中隊長以下の救出に成功した。

【第29海兵連隊第1大隊・第3大隊】・・・・「ハーフムーン」攻略

第29海兵連隊第1大隊と第3大隊は未だに「ハーフムーン」を包囲することが出来なかった。両大隊のそれぞれの攻撃中隊は17日に「ハーフムーン」の麓において陣地を構築し直したり、戦線を統合するなどの手段を講じたが、まだ火力支援が有効に活用されてるとは言い難い状況にあった。

【第29海兵連隊第2大隊】・・・・「シュガーローフ」攻略

第2大隊は昨日までの戦闘を検討した。その結果「シュガーローフ」を左側(東側)から攻撃すると「ハーフムーン」や首里高地から激しい射撃を受けるため、右側(西側)からの攻撃を主攻撃とすることが有効な策であると結論づけた。

攻撃部隊であるD中隊は第6戦車大隊と攻撃計画を策定した。計画では第1小隊が「シュガーローフ」の西側から攻撃前進、「シュガーローフ」の半分まで登ったところで第2小隊が正面から真っ直ぐ「シュガーローフ」頂上を目指して東半分を占領、同時に第1小隊が西半分を占領する。14日の戦闘で大きな損害を受けた第3小隊は残余の兵員で予備隊として援護射撃を担当するこというものであった。今回この攻撃を失敗すれば第29海兵連隊は攻撃を再興するだけの余力を失うことは誰の目にも明らかであった。

攻撃準備射撃に引き続き第6戦車大隊が前進を開始したが、日本軍の地雷原や正確な対戦車射撃により6両が瞬時に破壊された。しかし戦車A中隊が東側に、戦車C中隊が西側に突進して計6両が「シュガーローフ」両翼に展開、敵方斜面に対する攻撃位置まで前進した。同時にロケット砲、迫撃砲の一斉射撃を開始した。

攻撃準備射撃に引き続き第6戦車大隊が前進を開始したが、日本軍の地雷原や正確な対戦車射撃により6両が瞬時に破壊された。しかし戦車A中隊が東側に、戦車C中隊が西側に突進して計6両が「シュガーローフ」両翼に展開、敵方斜面に対する攻撃位置まで前進した。同時にロケット砲、迫撃砲の一斉射撃を開始した。0830、第1小隊約80名が前進を開始。前日までの戦闘でバラバラになった海兵隊員の遺体を踏みながら「シュガーローフ」を西から登りはじめた。計画どおりに第2小隊も攻撃前進を開始、ついに0946に第1小隊が「シュガーローフ」頂上に到達、激しい手榴弾および迫撃砲による反撃を排除して何とか確保している状況にあった。小隊は直ちに稜線を越えて、敵方斜面(南側斜面)の洞窟陣地や掩体を破壊していった。「ホースシュー」の隠蔽された迫撃砲から熾烈な砲撃を受けたため、D中隊は1300から獲得した地域で掩蓋の構築を開始した。

1630、第2大隊長は大隊の右翼であるF中隊に「ホースシュー」の敵兵力減殺を命じた。「シュガーローフ」上の味方部隊や大隊の右手にいる第22海兵連隊第3大隊の支援により、F中隊は「ホースシュー」へ前進を開始した。しかしながら「シュガーローフ」南斜面に残存する日本兵の攻撃や迫撃砲射撃を受けて前進は捗らず、「ホースシュー」手前の土手に進んだところで停止した。

1630、第2大隊長は大隊の右翼であるF中隊に「ホースシュー」の敵兵力減殺を命じた。「シュガーローフ」上の味方部隊や大隊の右手にいる第22海兵連隊第3大隊の支援により、F中隊は「ホースシュー」へ前進を開始した。しかしながら「シュガーローフ」南斜面に残存する日本兵の攻撃や迫撃砲射撃を受けて前進は捗らず、「ホースシュー」手前の土手に進んだところで停止した。2300頃から日本軍の逆襲が開始され、最大の逆襲は19日0230に始まった。2度の逆襲を撃退したF中隊も手持ちの手榴弾を使い尽くす状態となったとき、西側の1個小隊が無断で撤退を開始したため、他の小隊も雪崩を打って「シュガーローフ」に向かって後退した。

18日の夕刻には第29海兵連隊の攻撃能力は「シュガーローフ」攻撃などにより激しく損耗している状況にあった。第6海兵師団は第10軍の総攻撃開始(5月11日)以来、戦闘による死傷者2662名、戦闘以外での死傷者1289名を出しており、それらの大半が第22海兵連隊と第29海兵連隊に集中していた。攻撃衝力を維持するためには新しい部隊の投入が必要であったため、1830第3海兵軍団長ゲイガー少将は軍団予備である第4海兵連隊を第6海兵師団長シェファード少将に差し戻した。これによって第29海兵連隊が師団予備部隊となった。19日の攻撃計画は、第4海兵連隊第2大隊と第3大隊が第29海兵連隊と交代して前日までの戦線を整理することとなった。

5月19日

5月19日この日の米軍の攻撃は比較的緩やかであったが、52高地が米軍に占領されたため、安里からその西方の崇元寺町方面にわたって陣地占領中の独立混成第15聯隊第2大隊は右翼からの攻撃を受け苦戦に陥り、損害も多くなった。しかし独立混成第15聯隊の健闘は軍首脳の感嘆するところであった。

5月19日には疲弊した第29海兵連隊に代わって第4連隊が前線に進出した。この10日間にわたる戦闘で第6海兵師団は2662名の死傷者と1289名の戦闘疲労の兵士を生じた。第22海兵連隊と第29海兵連隊のうち3名の大隊長、11名の中隊長が戦死または負傷した。20日には第4海兵連隊が「ホースシュー」を確保したが、「ハーフムーン」は依然として敵中にあった。

写真右:戦闘後の「シュガーローフ」。戦闘の後半には海兵隊は戦友の遺体を踏まずに「シュガーローフ」には登ることが出来なかった。

写真下:6月22日撮影とされる写真。同アングルで現在の風景と重ねた。

線内が当時の写真の画角だが、当時はもっと低い位置から撮影している。車が多数駐車している場所に一本だけ木が残る小さな丘があった。

「ハーフムーン」を陸軍は「クレセントヒル」としているが、本文中は海兵隊表記の「ハーフムーン」で記述する

この名称以前は海兵隊保有の作戦地図区分により「TA7672G」と呼称されていた

後述するが、高台である首里地区からの観測による日本軍砲兵射撃が効果的であったが、使用砲弾数がすでに制限されていたために海兵隊の殲滅にまでは至らなかった

地図を見る限り、各丘陵が明瞭に描かれているが、「シュガーローフ」を除いては実際は高低差がほとんどない平坦地に近かった。またこの地区は耕作地であったために機動を妨げるような地形障害も少なかった

「Hill 3」と「QueenHill」を別とする資料もある。しかし「QueenHill」が戦後陸軍によって使用されて、その名称が一般的になってから海兵隊資料で混同されはじめた。「シュガーローフ」からの距離・方向、陸軍資料からの位置情報等から、この二つの名称は同じものであると判断した。

米軍居住地区時代のチャーリーヒルの写真を「5月14日」の戦闘の場面に掲載している

1980年代後半に日本に返還されて再開発が始まったが、その際の工事などで多数の人骨・砲弾の破片・錆び付いた武器などが発見されている。「シュガーローフ」からも縦穴に重なった人骨や壕の一部とされる穴が見られたという。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

通常連隊の編成は、同一地域からの編成を基本とした(例えば歩兵32連隊は山形)。しかし独立混成第15連隊は、各地から本部・中隊ごとに編成して編入された。佐倉・甲府・東京・松本・富山・金沢・松本・仙台・会津若松等の広範囲にわたっている。

迫撃砲中隊の正式部隊名は不明であり 「防衛庁戦史叢書」 に記載されている。しかし「独立混成第15連隊史実資料」には、4月27日に指揮を脱した旨の記述がある。

この頃、第6海兵師団の左(東)に位置する第1海兵師団は首里はおろか、その手前の大名高地・沢岻高地なども占領できない状況であった。そのために一連の高地帯から第6海兵師団の行動は常に日本軍に監視される結果となった。

近代戦では戦死傷者が10%を超えると部隊としての戦闘能力は発揮できないとされている。

この日の戦闘で注意すべきは、日本軍は陣内に海兵隊を引き入れつつも、陣地の全容を解明されることを考えて最小限の戦闘力しか使用していないところにある。海兵隊が通過してきた「Hill1」「Hill3」にも日本軍は陣地を構築していたが、この日の戦闘経過には登場しない。

通常の戦闘のセオリーでは両翼の緊要地形(ここでは「Hill1」「Hill3」)を確保してから前方への推進を企図するものである。しかしながら第22海兵連隊第2大隊G中隊は、そのセオリーに反して敵情未解明のままに部隊を敵中に進撃させている。おそらくは地形的に日本軍は縦深に兵力を配備できず、強靱な陣地配備はなされていないと判断したものと思われる。

戦車撃滅隊は、おそらく前進陣地の意味合いから前方に配置されたのであろうが、後退の目算の立たない配置であったはずである。米軍の場合は必ず敵と接触を保ったまま主陣地に後退することを主眼としているところが日本軍と決定的に異なった。

海軍内部では陸軍への兵力抽出に対して根強い反対意見があった。しかしながら沖縄における指揮系統上これを拒否することはできず、結局その成果に大きな疑念を持ちつつ陸戦部隊を陸軍へ派出している。

「Hill3」という小さな丘でさえ完全な占領に数日を要している。占領したと確信して次の「シュガーローフ」へ進撃すると、背後から射撃を受けるという状況が続いた。

第29海兵連隊第3大隊地区は大名高地・首里高地に近いためにその前進は遅々として進まなかった。そのため手つかずの「ハーフムーン」の日本軍は「シュガーローフ」への火力支援が容易に実施できた。結局、第6海兵師団の左翼(東側)を固めることが出来なかったのがこの地区での大きな敗因となっている。

ここで海兵隊は戦闘のセオリーどおりの行動に出る。この地区の日本軍が強靱な敵であると判断した結果であろう。

この頃から「Hill1」のE中隊・F中隊第1小隊の状況が連隊本部でも掌握できなくなっていた。

G中隊は2日前には215名であったが前日の戦闘で人員が激減、中隊という名称ではあっても、75名の1個小隊編成としての戦闘加入であった。さらに「Hill3」に到着時には50名にまで低下した。

第3小隊の攻撃を見ていた兵士は「第3小隊は刈り取られる草のように兵士が倒された」と証言している。

ここで第1小隊の動向が不明になり、小隊長以下の消息がつかめなかった。このとき小隊長が「シュガーローフ」頂上部に達したという情報がもたらされるが、この情報のために日没後以降の攻撃続行が決定されることになった。(結果誤報)

このコートニー少佐の作戦に関してはF中隊長・G中隊の2名の将校が異議を唱えているが、結局コートニー少佐に押し切られる形となった。1900にはF中隊第1小隊が「シュガーローフ」から撤退してくるが、この中にも第1小隊長の姿はなかった。

コートニー隊の手榴弾一斉投擲などで一時的に「シュガーローフ」を確保したかのように思えたが、これを機に日本軍(海軍山口大隊主力)の徹底した逆襲が開始された。

左の地図も見ても、第29海兵連隊の攻撃が遅滞して、第22海兵連隊が突出してしまったことがよく理解できる。攻撃でも防御でも「突角」を作らないことが戦闘のセオリーである。「突角」の部隊は通常3方向から攻撃を受けることになるためである。

米国本土コートニー少佐の墓。沖縄県うるま市天願にある米海兵隊基地キャンプ・コートニーは彼の名前から付けられている。

K中隊の到着で推定111名となったはずが、わずか3時間後の日出頃にはその3分の2が戦死している。いかに日本軍の逆襲が激しかったかの証である。

14日から15日にかけて「シュガーローフ」には総計で235名の海兵隊将兵が送り込まれ、生きて生還したのは51名であった。戦死率は実に80%近くに達しており、生還した者でも無傷の者は皆無に等しかった。

一方日本軍も生還を期さない逆襲により大きく戦闘力を減殺されており、おそらくは戦死者数は米軍以上の数ではなかったかと推定する。

米軍側の記録からは、第6海兵師団第22海兵連隊・第29海兵連隊の戦線が崩壊一歩手前であったことが記述されている。各連隊では、逆襲対処のために後方勤務のコックや会計担当者まで前線に投入してこの場を乗り切ろうとしていた。

チャーリーリッジ(真嘉比北側高地)を日本軍が死守していることが、この地域の海兵隊の苦戦の最大の原因であった。ただし、日本軍もこのチャーリーリッジ(真嘉比北側高地)に増援を送り込む余裕はなく、馬乗り攻撃を受けて全滅を覚悟する状況であった。

この地域の昔を知る人は、確かに●の地点に小さな丘があったと証言する。

またこの地区は沖縄戦直前まで砲兵や迫撃砲の訓練地であり、この地区に訓練弾を撃ち込んだようだ。米軍の記述にも「標的となるような赤い布や板が置いてあり、極めて正確に着弾した」ということが書かれている。

海兵隊はこの「ハーフムーン」を確保して「シュガーローフ」の左翼からの日本軍の攻撃を押さえ込むことに作戦方針を変更した。

鉄道の切通しがこの地区で唯一日本軍の監視から逃れることができた場所であった。当然日本軍はその死角の存在を知っていたであろうが、この日の海兵隊の攻撃については完全に虚を突かれたと思われる。

この撤退が「シュガーローフ」の攻撃を破綻に追い込む結果となった。後述の16日の「シュガーローフ」の戦闘は、あくまで「ハーフムーン」を確保した上で成り立つものであり、一方的に撤退されると、「シュガーローフ」は再度左翼(東側)から日本軍の攻撃を受けることになる。

1430頃には第29海兵連隊第3大隊が「ハーフムーン」西端に取り付いた。やはり左翼(東側)からの日本軍の攻撃を受けることなく「シュガーローフ」に到着している。

I 中隊はL中隊の支援も得ることが出来ず、「ハーフムーン」のG・I中隊は自隊の対応に追われて「シュガーローフ」の I 中隊を支援する余裕もなかった。これによって I 中隊はまたも敵中に「突角」を形成する形となり、3方向からの集中攻撃を受けることになった。

I 中隊もこの日の戦闘で戦死率は50%を超えている

海兵隊はこの日の第22連隊と第29連隊の連携の失敗から、ふたつの高地をひとつの連隊に攻撃させる方策に切り替えた。

海兵隊は「シュガーローフ」攻略を東側から攻めることに固執している。やはり鉄道の切通しを使用して接近できることに着目したためであろう。

チャーリーリッジを攻略することで、ようやく「ハーフムーン」への前進の足がかりを掴むことができた。

チャーリーリッジから「ハーフムーン」に至る平坦地には機動障害となる地形もないために、日本軍は配兵もしていない状況だったと思われる。むしろ「ハーフムーン」北側に海兵隊が取り付いたときに「シュガーローフ」や首里高地からの相互支援を受けて一気に反撃する方策ではなかっただろうか。

海兵隊は平坦地の中で身を隠す場所を求めて立ち上がる度に、正確な日本軍の小銃射撃の餌食となった。

あまりに過酷な攻撃を受けてA中隊はパニックに陥っていたと思われる。独断の撤退というよりも、パニックで兵がバラバラに後退して行ったという感が強い。

海兵隊員も日本軍とあまりに近い距離で対峙したために恐怖で一晩中震えたという。

第2小隊の全滅後、1700まで目立った動きをしなかったのは、やはり「ハーフムーン」を確実に攻略してから「シュガーローフ」に着手しようと考えた結果だと思われる。1630「ハーフムーン」に第3大隊が取り付いたのを確認してから攻撃準備に着手し、1700から攻撃を再開している。

「独立混成第15連隊史実資料」には5月17日に「第1大隊第2中隊ハ敵約1個中隊ヲ前面底地ニ誘致シテ之ヲ全滅セシメ連隊長ヨリ賞詞ヲ授与サル」とある。この敵がF中隊であろうと思われる。

1800頃には「ハーフムーン」の第3大隊が独断で撤退開始しており、またしてもE中隊は敵中に突角を形成する形となって窮地に陥った。

結局、ふたつの高地をひとつの連隊に攻撃させるという企図も、大隊間の連携がうまくとれずに挫折することとなった。

またしても海兵隊は撃退された。日本軍は地形を有効に活用しつつ相互支援の妙を生かして戦闘を継続してきたが、すでに補充できる予備兵力もほとんどなく、さらに増援補給を阻止しようという米軍の終夜に渡る機動妨害射撃によって後退さえままならない窮地に陥っていた。

注:「ハーフムーン」は陸軍側の資料では「クレセントヒル」という名称を使用している

「ハーフムーン」東側から出撃して第29海兵連隊第1大隊B・C中隊の地域を突破して救出に当たっている。

「ハーフムーン」攻略は完全に停滞した。目前に展開する海兵隊を撃退できない日本軍もまた大きな損害を受けている状況である。

海兵隊は3回目の大きな攻撃プラン変更を行った。攻略できない「ハーフムーン」に見切りを付けて、「シュガーローフ」を西側から攻撃する方策を選定した。これまでの損害からして最後の賭けに出てきた。

組織的にはじめて「シュガーローフ」の稜線を越えたD中隊第1小隊であったが、ここでも「ホースシュー」の敵陣地解明は出来ていない。

このF中隊の「ホースシュー」攻撃に関しては各中隊長をはじめとして多くの反対意見があったが、作戦は強行された。解明できない敵中に1個中隊が突角を形成することと、火力支援が行いにくい夜間になるというのが大きな反対理由であった。結果として夜間にパニックを起こし、バラバラに無断で撤退することとなった。

「シュガーローフ」の戦闘において、海兵隊は2個連隊に大きな損害を出して交代することとなった。日本の独立混成第15連隊も大きな損害を出している。しかしながら、海兵隊は部隊を再編し・休養を与えてまた数日後にはほぼ完全編成で再度前線に登場する。対する日本軍は再編も休養もなく、連日の戦闘を戦うしかなかったのである。

「ハーフムーン」は日本軍が首里から撤退する5月31日までついに攻略できなかったのである。この地区の防御戦闘の核心は実は「シュガーローフ」ではなく「ハーフムーン」がその中心を担っていたことにこの時はじめて海兵隊は気づくのであった。2転・3転する攻撃方針の中で、いつの間にか「シュガーローフ」攻略が最大の目標とされるようになり、そこに小兵力を逐次投入するという作戦上の愚を海兵隊は犯してしまったのである。