| 伊東大隊(第32連隊第1大隊)棚原の戦闘 2011年作成 | |

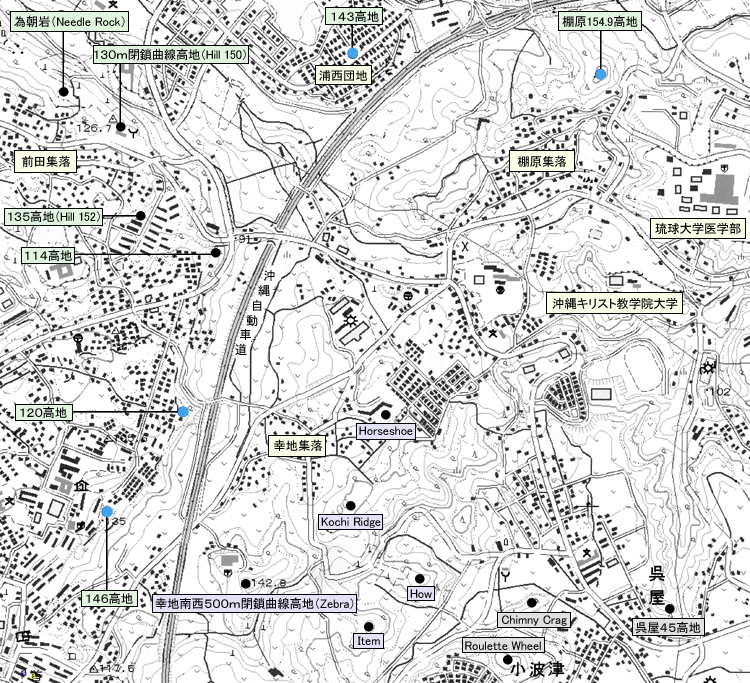

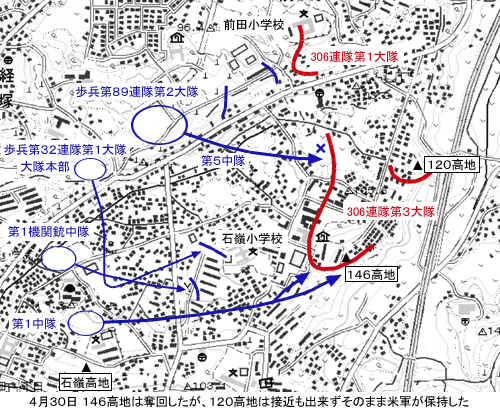

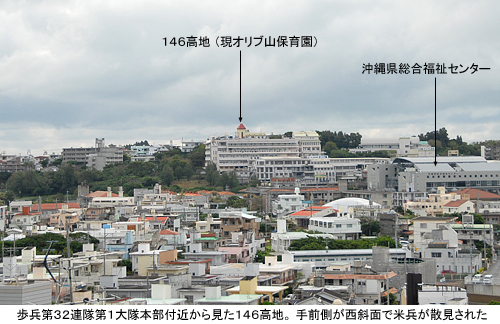

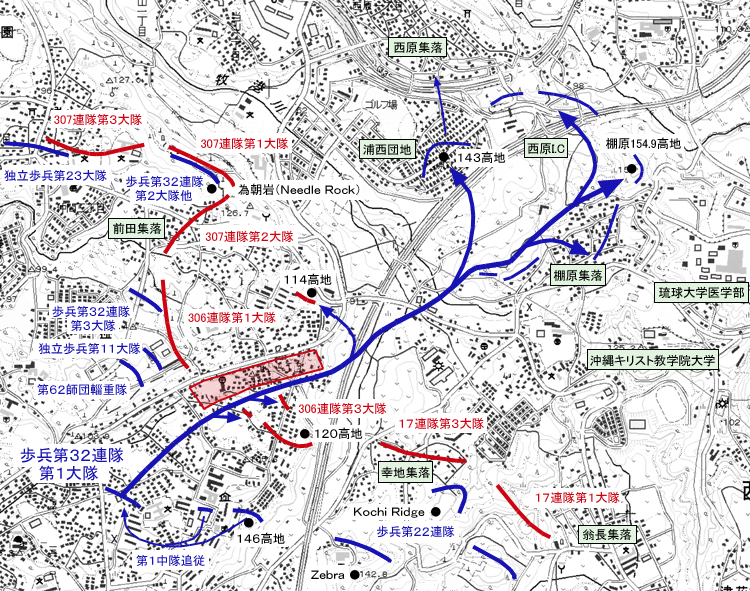

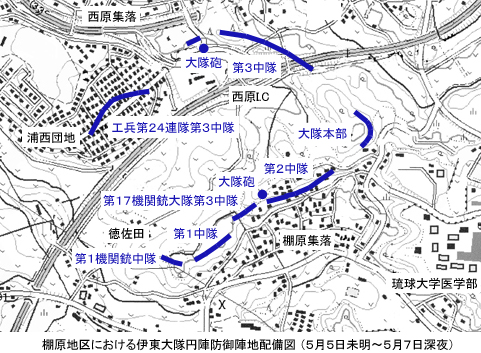

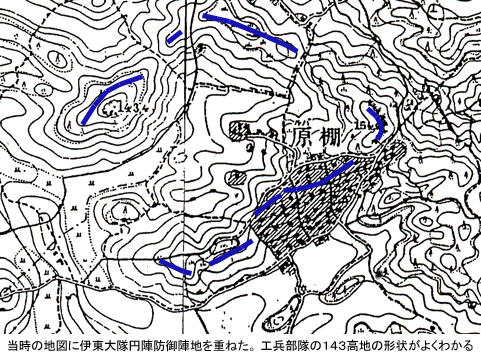

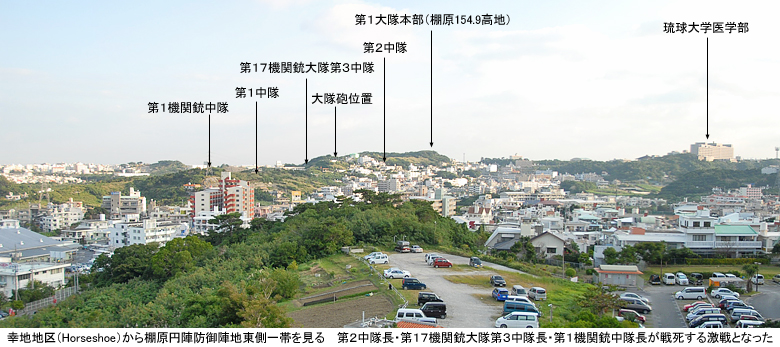

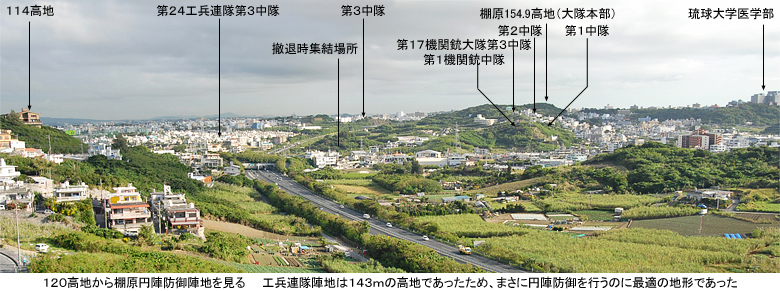

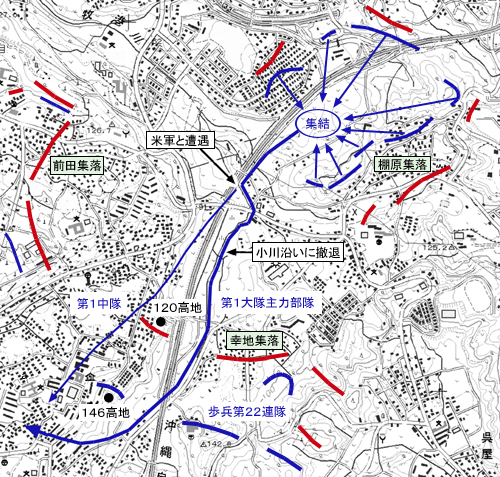

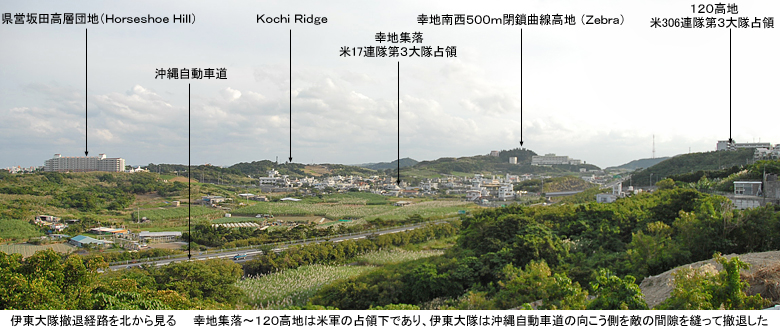

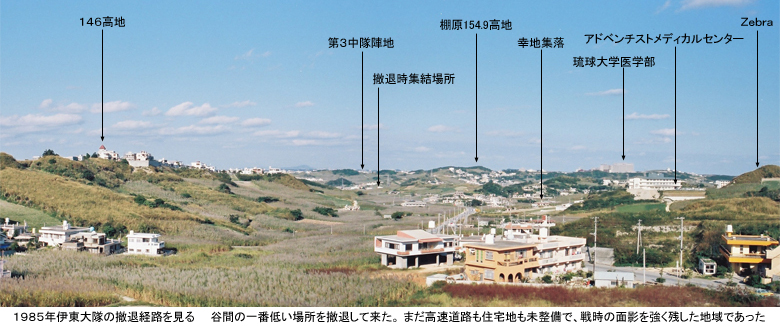

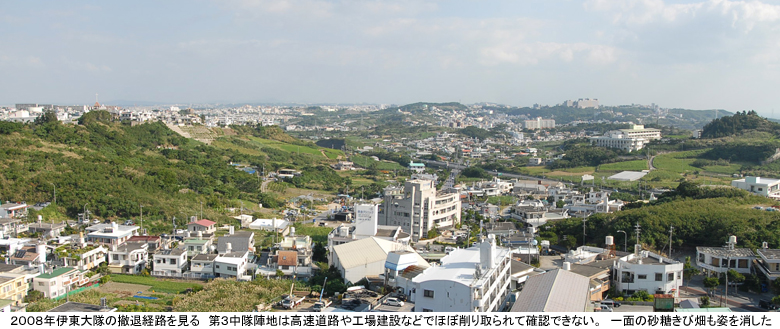

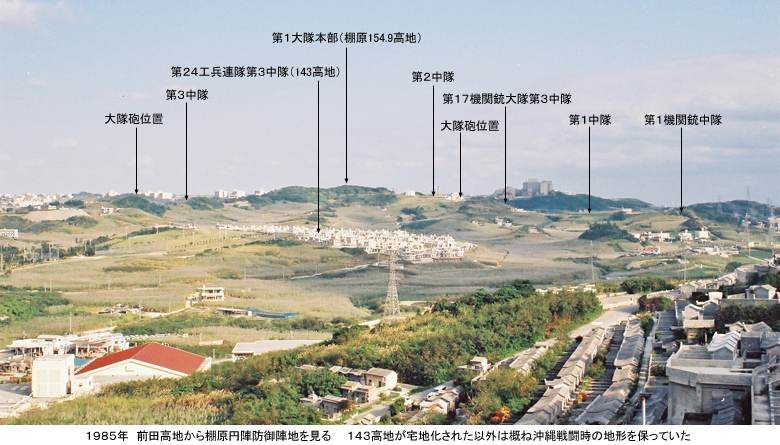

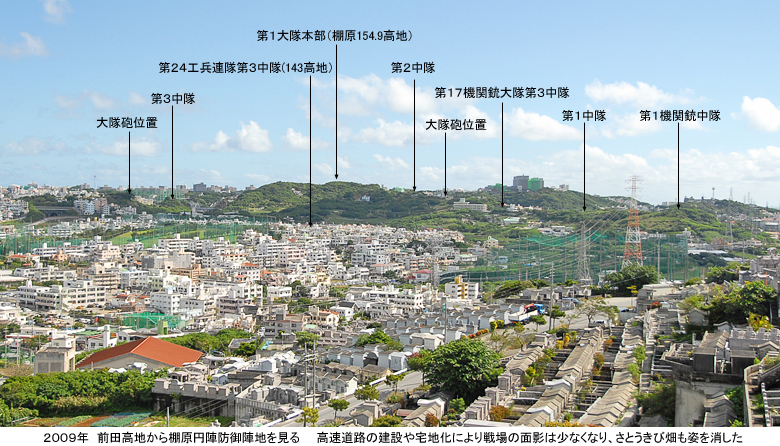

| 伊東大隊(歩兵第32連隊第1大隊) 棚原の戦闘 1 「棚原の戦闘」 についての注意事項 (1) 記述の大部分は、伊東大隊長著「沖縄陸戦の命運」から抜粋した (2) 本来は「棚原の戦闘」のみを記述するべきであるが、その前の146高地・120高地の戦闘が重要な関わりを持つためにこれを含めた。 (3) 戦史叢書「沖縄方面陸軍作戦」に記述の部分からの引用は 青 で示した (4) 地図中の青は日本軍、赤は米軍である  2 「棚原の戦闘」 開始までの概要 2 「棚原の戦闘」 開始までの概要糸満地区での戦闘準備ののち、4月22日に「首里南側に進出」の命令を受けて北進を開始。24日には小波津に進出し第24師団直轄となった。小波津では29日2400まで米軍と激しい戦闘を交え、命令により首里北側へ転進する。その転進の際、米軍の146高地占領を確認、30日夜146高地を攻撃奪取することとなった。 146高地奪取後に沖縄第32軍の攻勢移転に関する命令を受領する。 伊東大隊も攻撃部隊の一部隊として攻勢移転に参加することになるが、命令に示された日米両軍の接触線は現実の接触線とは異なるものであった。 米軍が占領している120高地がどういうわけか日本軍が占領していることが前提の命令となっているのだ。 第一線部隊の情報が師団及び軍に正確に報告されていなかったのである。 つまり攻勢移転の最大目標である棚原への突進の前に、日本軍の火力支援のない120高地を攻撃しなければならいないのだ。 3 伊東大隊の編成 (1) 歩兵第32連隊第1大隊 (総員799名であるが小波津の戦闘・146高地の戦闘終了後420名) 第1大隊長 伊東大尉 大隊本部 樫木中尉 第1中隊 斎藤中尉 第2中隊 大山大尉 (棚原にて戦死) 第3中隊 工藤中尉 第1機関銃中隊 岸 大尉 (棚原にて戦死) 第1歩兵砲小隊 高井中尉 (2) 配属部隊 (記述部隊の合計で210名) 独立機関銃第17大隊第3中隊 倉田中尉 (棚原にて戦死) 第24工兵連隊第3中隊(1個小隊欠) 江淵中尉 独立速射砲第3大隊第2中隊の1個小隊 廣瀬少尉 (同行動が困難なため146高地付近に残置) 第1戦闘救護班  棚原・前田・幸地地区の作戦地名(アルファベットは米軍呼称名) 1 緑塗り(歩兵第32連隊関係地名)・青塗り(歩兵第22連隊関係地名)・灰塗り(歩兵第89連隊関係地名) 2 ●は、歩兵第32連隊第1大隊(伊東大隊)の今回関係する地名である 3 「143高地」は当時の標高で、現在は宅地化されて浦西団地となっている。 その他の標高作戦地名も同様である 4月30日  小波津付近の防衛を丸地大隊(歩兵第89連隊第1大隊)に移譲した歩兵第32連隊第1大隊(伊東大隊)は、30日朝平良町付近に到着した。伊東大隊長は146高地に米軍が進出しているのを見て、同高地を速やかに奪回する必要ありと考え、おそらく同高地の夜襲を命ぜられるであろうと予測して夜襲の準備を行った。伊東大隊長が30日午後師団司令部に電話連絡したところ「貴大隊は連隊に復帰し、146高地を夜襲せよ」との命令を受けた。第24師団長は歩兵第32連隊長に対し「歩兵第22連隊との戦闘境地にかかわらず、120高地及び146高地の米軍を激攘して同地を確保すべき」ことを命令した。 歩兵第32連隊長は、伊東大隊に146高地の奪回攻撃を、同連隊に配属中の歩兵第89連隊第2大隊(深見大隊)に120高地の奪回攻撃を命じた。 小波津付近の防衛を丸地大隊(歩兵第89連隊第1大隊)に移譲した歩兵第32連隊第1大隊(伊東大隊)は、30日朝平良町付近に到着した。伊東大隊長は146高地に米軍が進出しているのを見て、同高地を速やかに奪回する必要ありと考え、おそらく同高地の夜襲を命ぜられるであろうと予測して夜襲の準備を行った。伊東大隊長が30日午後師団司令部に電話連絡したところ「貴大隊は連隊に復帰し、146高地を夜襲せよ」との命令を受けた。第24師団長は歩兵第32連隊長に対し「歩兵第22連隊との戦闘境地にかかわらず、120高地及び146高地の米軍を激攘して同地を確保すべき」ことを命令した。 歩兵第32連隊長は、伊東大隊に146高地の奪回攻撃を、同連隊に配属中の歩兵第89連隊第2大隊(深見大隊)に120高地の奪回攻撃を命じた。30日夜、伊東大隊長は第一中隊を第一線とし、石嶺付近から146高地を夜間攻撃をして同高地を奪回した。 深見大隊長は第5中隊に勝山から120高地を攻撃させたが、左側背から敵火の妨害を受け奪回は不成功に終わった。  4月29日夜、小波津の戦闘を歩兵第89連隊第1大隊と交代し、大隊は明け方近くに予定の首里平良町北側に到着した。 ふと北東約1500m先の146高地を見ると、稜線上をのそりのそりと歩いている兵が見え、その手前の西斜面にも不格好な大きな奴がいる。 他の部隊の兵に聞くと、昨日からあの高地は敵手に墜ちていると言う。 そんな馬鹿な! 彼我戦線は幸地〜前田のはずなのに、中間の南にある120高地を越えて146高地まで敵が突出しているとはおかしい。だが確かに敵だ。 4月29日夜、小波津の戦闘を歩兵第89連隊第1大隊と交代し、大隊は明け方近くに予定の首里平良町北側に到着した。 ふと北東約1500m先の146高地を見ると、稜線上をのそりのそりと歩いている兵が見え、その手前の西斜面にも不格好な大きな奴がいる。 他の部隊の兵に聞くと、昨日からあの高地は敵手に墜ちていると言う。 そんな馬鹿な! 彼我戦線は幸地〜前田のはずなのに、中間の南にある120高地を越えて146高地まで敵が突出しているとはおかしい。だが確かに敵だ。師団司令部に状況を報告したが、146高地は友軍が保持しているような返事だった。 しばらくして実情が判明したのか、「貴大隊は連隊に復帰し、146高地を本夜攻撃せよ」 との命令が下った。 追うように連隊長から攻撃命令が伝達されたのは1500だった。 2200、斎藤中尉の第1中隊が出発する。 第1機関銃中隊が続く。 「本部前進」と副官の低い押し殺した号令が闇の中を重々しく伝わって、大隊本部は前進を開始した。右手300mくらいか、敵の曳航弾が赤い尾を引いて高地斜面を走る。すでに第1中隊の左第一線星野小隊が攻撃前進を開始したらしい。 弾幕の中、方向を確かめ直して進むうちに目標の小さな丘に到着した。 右手300m〜400mの所、敵の撃ち上げる照明弾に黒く浮き出された146高地山頂をじっと見上げた。山頂へ部下達がまさに突入しようとしている。突撃の2400が近く、私は息を殺して大隊砲の突撃支援射撃を今か今かと待った。 俄然、轟音とともに黒煙が山頂に上がった。また一発同じ所に見事な着弾である。一分、二分と息詰まる緊張が続く。 突然、山頂の北斜面から、一筋の赤流星が暗闇の空へ尾を引いて揚がった。 突撃成功の信号弾だ。「ふーっ」と思わず私は大きな息を吐いた。  5月1日 146高地は、1日0900頃から戦車4両を伴う米軍50〜60名の攻撃を受けた。この戦車に対し平良町東側に陣地占領していた野戦高射砲第81大隊の高射砲が射撃を加え、1200頃撃退した。更に1500頃戦車2両が146高地西側に出現した。これに対し、平良町北側に陣地占領中の独立速射砲第3大隊第2中隊の廣瀬小隊が射撃を加えて2両の戦車に各2発を命中させた。遠距離のため小破程度の損害を与えるにとどまったが、戦車は後退した。 我が大隊と同時に、146高地北続きの120高地を、歩兵第32連隊に配属の歩兵第89連隊第2大隊が夜襲したはずだが、一向に占領した様子がない。問い合わせてみると「占領した」との返事だった。 後で聞いたのだが、情報係の斎藤中尉が連隊長に「120高地はまだ占領していません」と言っても、黙れ黙れと頭から押さえつけて、そのうえ両大隊とも夜襲成功と師団司令部に報告したそうだ。 【戦後聞いた話では、実のところ歩兵第89連隊第2大隊は準備不十分を理由に30日の攻撃を実施しなかった。そして明日は必ず取ると言った。連隊長は配属部隊の面目を重んじた。 だが翌日(5月1日夜)、僅か1個小隊で攻撃したが不成功であった。】 歩兵第89連隊第2大隊が夜襲を延期したために、我が大隊の目前に敵陣地が残存していた。 朝になると例によって猛烈な敵の砲撃だ。 やがて戦車が前進してきて、私達の小さな丘の30m前まで迫った。 一方山頂近くでは、戦車と肉弾戦が演じられていた。 一度は占領し、奪回されたこの高地に対し、敵は激しい攻撃を仕掛けてきた。 146高地をめぐって彼我の間に死闘が続いた。 大森伍長の擲弾筒分隊が山頂で頑張っていたが、5月3日には全ての擲弾筒を破壊されて、分隊長以下全員が死傷するという凄惨な戦いとなった。 依然として120高地は敵の手中にある。   5月2日 5月2日右第一線の第1大隊は、5月2日午後攻撃に関する連隊命令を受領し、146高地で攻撃を準備した。同大隊の任務は120高地、前田高地を経て棚原北東高地に進出することであった。伊東大隊長は120高地を突破して一挙に棚原北東側の154.9高地に突進する方針を採った。配属の独立速射砲小隊は大隊の前進に随行が困難なため平良町付近に残置し、大隊の前進を援護させることとした。 5月2日夕刻、「4日黎明を期し軍は攻勢に転ずる」との指令が私の手元に届いた。連隊命令の要約は「彼我第一線は幸地南・前田東南の線である。砲兵は4日黎明支援射撃を実施する。第一大隊は120高地・前田東北高地を経て、棚原西北側高地へ向かい前進すべし」。 各司令部は幸地・前田の中間を南へ深く突出している120高地を米軍が占領しているのを知らぬらしい。連隊の誤った報告の結果が、砲兵の支援射撃と120高地の突破との関係を曖昧にした命令となったのだ。 【補足説明】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 右上地図 : 幸地・前田地区 5月2日の状況 (沖縄第32軍や第24師団が認識していた日米両軍接触線よりも内側((日本軍側)に120高地を占領していた米306連隊第3大隊が存在して いるのがわかる) 4月29日までに米軍は幸地〜前田の線より深く進入し146高地・120高地を占領していた(30日朝に伊東大隊が確認)。その奪回のために4月30日夜伊東大隊が146高地を、89連隊第2大隊が120高地を攻撃した(実際は89連隊第2大隊は30日の攻撃を延期し、5月1日に夜襲を実施したものの不成功であった)。この120高地の奪回不成功を連隊本部は曖昧に師団司令部に報告したために師団司令部は第一線の位置を誤認していたと思われる。 したがってこの時点では、伊東大隊は命令のとおり幸地南・前田東南の線からの攻撃発揮は出来ないことになる。 つまり、計画通りに日本軍の攻勢移転で突進部隊となるためには、伊東大隊は120高地に居なければならなかったのだ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 何時、どんな方法で120高地を突破するのかわからない。おそらく砲兵の支援はないだろう。それに加えてこの戦力で前田東北高地を寄り道して奪取せよとは。当然当面する第3大隊と独立26大隊に任すべきだ。何を血迷ったか。 我が大隊は3日夜のうちに120高地西側を突破し、幸地・前田の線まで進出する。次いで両翼の友軍と連携し、4日黎明砲兵の支援射撃を利用して棚原西北側高地へ突進する。前田東北高地の攻撃は行わない、と方針を決めたのが2日2000過ぎであった。 2日2100大隊攻撃命令を下達する。「大隊は120高地西側を突破し、爾後棚原西北高地へ突進する。攻撃開始は3日2400とし、まず3中隊を第一線とする。攻撃の進展に伴い、各歩兵中隊を先頭・右後方・左後方に配置し、重火器を内に包み込んで三角隊形で突進する」。 120高地突破後は黎明攻撃となるが、黎明攻撃など無理も甚だしい。制空権もなく、はるかに優勢な敵砲兵の反撃に対し、友軍砲兵はどこまで砲撃を継続することが出来ようか。砲兵の支援が衰えれば、歩兵の突進は出来なくなる。しかし取り敢えず120高地の突破が先決であり、黎明前に幸地・前田の線に進出し、それから先は出たとこ勝負と決め込んだ。  5月3日(〜4日早朝まで)  3日2400第3中隊を第一線とし146高地付近から攻撃前進を開始した。隠密前進の計画であったが、第一線の第3中隊は120高地付近の米軍と火戦を開始した。大隊長は第3中隊長の位置に前進し、第3中隊が多大の損害を受けて停止しているのを知った。大隊主力は120高地前面に蝟集していて直ぐに新たな攻撃態勢をとるのが困難で、かつ第3中隊及び敵火力の状況から、このまま力攻しても不成功と判断し、本夜の攻撃を中止し明夜攻撃を再行することに決心し、146高地の旧配備に就けと命じた。 3日2400第3中隊を第一線とし146高地付近から攻撃前進を開始した。隠密前進の計画であったが、第一線の第3中隊は120高地付近の米軍と火戦を開始した。大隊長は第3中隊長の位置に前進し、第3中隊が多大の損害を受けて停止しているのを知った。大隊主力は120高地前面に蝟集していて直ぐに新たな攻撃態勢をとるのが困難で、かつ第3中隊及び敵火力の状況から、このまま力攻しても不成功と判断し、本夜の攻撃を中止し明夜攻撃を再行することに決心し、146高地の旧配備に就けと命じた。伊東大隊長は自ら敵情地形を偵察し攻撃計画を練ると共に、攻撃が成功しても多大の損害を生じ軍の将来に有利とはならないと考え、連隊長に攻撃を中止した方がよい旨を意見具申した。連隊本部は同情的であったが攻撃再行の命令を伝えた。 3日夕刻、146高地・120高地の奪取を師団長が賞されて、恩賜のタバコを我が大隊と歩兵第89連隊第2大隊宛に、連隊本部を通じて贈って来た。もとより不成功の歩兵第89連隊第2大隊には渡さなかったそうだ。 折から最後の打ち合わせに大隊本部を訪れた工藤(3中隊長)・岸(第1機関銃中隊長)・高井(第1歩兵砲小隊長)の各隊長とタバコを分け合った。4人とも言葉少なにそれぞれの感慨に浸りながら、胸深く吸い込んでいた。  工藤中尉の指揮する3中隊が第一線となり、2400(4日0000)攻撃前進を開始した。相変わらず敵の夜間砲撃が激しい。やがて前方に激しい銃声が聞こえてきた。我が攻撃を敵が察知したらしい。銃声に混じって擲弾筒の発射音がする。3中隊が敵と銃火を交えたのだ。隠密に接近しなければならないのに、今頃から火戦を交えているようではと前途に不安を感じる。刻々と時間が経って行くが進展する様子がない。そこで私は攻撃中の第一線まで行くことにした。銃声を頼りに進むと、第一線は意外と近く、私の意図した120高地西側でなかった。なんとこんな方向を攻撃していたのか。当然の結果として、146高地の下りかけた所で、120高地西斜面から打ち上げる敵の自動火網にひっかかて攻撃は進捗していない。 工藤中尉の指揮する3中隊が第一線となり、2400(4日0000)攻撃前進を開始した。相変わらず敵の夜間砲撃が激しい。やがて前方に激しい銃声が聞こえてきた。我が攻撃を敵が察知したらしい。銃声に混じって擲弾筒の発射音がする。3中隊が敵と銃火を交えたのだ。隠密に接近しなければならないのに、今頃から火戦を交えているようではと前途に不安を感じる。刻々と時間が経って行くが進展する様子がない。そこで私は攻撃中の第一線まで行くことにした。銃声を頼りに進むと、第一線は意外と近く、私の意図した120高地西側でなかった。なんとこんな方向を攻撃していたのか。当然の結果として、146高地の下りかけた所で、120高地西斜面から打ち上げる敵の自動火網にひっかかて攻撃は進捗していない。「どうした」と声をかけながら、私は中隊長の許に歩み寄った。「1小隊は殆ど全滅、残員5名。2小隊残員20名。中隊指揮班半減です」と隊長はかすれた声で云う。隊長は10m先の稜線の下がりっぱなを指差す。「あそこまで出ると皆やられます。どうしても駄目です」。他に活路を求めようにも判断がつかない。想い迷ううちに空が白みはじめた。このまま攻撃を続けても駄目だ。攻撃が頓挫した場合、原因の究明と排除が必要である。無念ではあるが、もう一度計画を練り直そうと咄嗟に判断した。「もとの位置で防御配置につけ」と大声した。「退却!」誰やら叫ぶものがいる。「退却ではない。もとの位置につくのだ」と私は声を荒げた。 5月4日 我が砲兵部隊は4日0450から猛烈な攻撃準備射撃を開始し、第一線はこれに皮接して総攻撃を開始した。 5月4日朝の日本軍攻勢移転に攻撃発揮出来なかった伊東大隊長は、5月4日夜の再攻撃において、146高地の北方120高地の西方低地沿いに前進し、米軍を穿貫突破して一路棚原高地に突進する方針を採った。 伊東大隊長は「今や軍総攻撃に当たり、大隊は全滅するも棚原高地に突進し、全般のため犠牲となり、軍主力の攻撃を成功せしめんとす」との訓示を各隊に伝えた。 大隊は米軍砲弾下を屈身を交えながら匍匐前進し、側方からの射撃に対しては大山隊(第2中隊)の排撃部隊(分隊)が逐次攻撃し、主力はひたすら前進した。前進中米軍の砲撃により多少の損害を受けたが、5日0400頃棚原154.9高地地区に達した。 夜が明けても敵機は相変わらず我が物顔に飛び回り、唯一の期待である制空権の奪回など全くの夢であった。こんな状況では勝利の要因は何もない。総攻撃を中止した方がよい。この度は第3中隊が甚大な損害を出し、今までの戦闘で第1中隊・第2中隊もかなりの損害を出している。だが第1機関銃中隊と大隊砲隊は無傷に近く、大隊全体としてはなお6割がた戦力は維持されている。これ以上出血しては決して軍の将来に益するとは考えられない。だが連隊本部からは攻撃を続行するよう命令して来た。 今夜こそ棚原高地に突進しなければならない。 副官と伍長の報告から、120高地西側低地低地に弱点があるという確信を得た。そこで左翼を敵弾幕を逆用して護り、一部で右翼の敵を排除しながら主力をあげて120高地西裾を穿貫突破して、一気に棚原高地へ殺到することにした。しかしこれにはさまざまな制約がある。夜であること、低地を選ぶこと、そして両側がゆるやかに高くなっているのが理想である。そこで現実には左翼の前田南側の台地が問題だ。幸いなことに敵は宜野湾街道に弾幕を構成し、そこからの侵入を妨げている。それがかえって敵自身の行動を束縛している。左翼の前田南側の敵からは射撃されないし、攻撃前進する正面の敵の配備は手薄になっている。その弾幕を避けてすぐ右の処−120高地から西に流れている斜面の裾を攻撃前進すれば、120高地側の敵だけを排除すればよい。夜間低きより高きに向かうのだから、排除は比較的容易である。幸いに眼前の地形はこの条件にぴったりと叶っている。  2200、大隊は2中隊を第一線に前進を開始した。いく組かの排撃隊を先頭に、2中隊、独立機関銃中隊(独立機関銃第17大隊第3中隊)、大隊本部、工兵中隊(工兵第24連隊第3中隊)、1機関銃中隊、第1戦闘救護班、3中隊の順に散開して120高地西端斜面を匍匐前進することにした。前進する我が大隊とすれすれの左手の宜野湾街道上をひっきりなしに弾幕の嵐が吹き荒んでいる。一群の兵たちがその嵐の中から飛び出てくる。1中隊であった。1中隊は昼間ずっと146高地にあって敵と接触していた。本来の防御担当の22連隊に後をまかせて離脱するのに手間取ったので猛烈に急迫して来たのだ。 照明弾の明滅を利用して、大隊は小波状地を前進し続ける。消えたときには匍って稜線を越え、明るいときには屈んで窪地を選んだ。右手から曳光弾がしきりと飛んでくる。排撃隊が闇の中に消えて、やがて敵火が沈黙する。このようなことを繰り返し、敵を排除しつつ巧みに敵陣内に侵入して行く。    かくて大隊は敵の二重の防御戦を突破し、120高地の後方へ出た。その頃大隊本部の直後を前進していた江渕中尉の工兵隊が左手に出て行く。間もなく前田高地東端の114高地方向で銃声がしきりとする。今や私たちは幸地・前田の線まで進出した。天明まであと3時間。急がねばと己に云い聞かせる。山にさしかかった。あとはこの山波を突破して峰伝いに行けば棚原高地だ。大きな月が棚原高地の方から昇ってくる。「あの方向に進め」と私は大山隊長(2中隊長)に月を指差した。 「前進!、前進!」 鋭く叫んで疲れ切った兵を激励しつつ、月の皎々と照らす峰を大隊の陣頭に立って進みに進む。突破は成功しつつある。私の心は躍った。しかしそれはまた敵中に深く入って、逆に包囲されることでもある。やがて大岩壁に到着する。暗がりに白く浮き出た岩塊の上に標高杭を見た。目標の棚原西北154.9高地はまぎれもなく此処だ。 かくて大隊は敵の二重の防御戦を突破し、120高地の後方へ出た。その頃大隊本部の直後を前進していた江渕中尉の工兵隊が左手に出て行く。間もなく前田高地東端の114高地方向で銃声がしきりとする。今や私たちは幸地・前田の線まで進出した。天明まであと3時間。急がねばと己に云い聞かせる。山にさしかかった。あとはこの山波を突破して峰伝いに行けば棚原高地だ。大きな月が棚原高地の方から昇ってくる。「あの方向に進め」と私は大山隊長(2中隊長)に月を指差した。 「前進!、前進!」 鋭く叫んで疲れ切った兵を激励しつつ、月の皎々と照らす峰を大隊の陣頭に立って進みに進む。突破は成功しつつある。私の心は躍った。しかしそれはまた敵中に深く入って、逆に包囲されることでもある。やがて大岩壁に到着する。暗がりに白く浮き出た岩塊の上に標高杭を見た。目標の棚原西北154.9高地はまぎれもなく此処だ。5月5日  天明と共に米軍は、迫撃砲火を集中して四周から反撃を開始し、各方面とも近接戦闘となった。米軍の戦車も南方から射撃を加えてきた。大隊は多数の死傷者を生じながらも米軍を撃退し、陣地を保持して夜に入った。夜になって米軍の攻撃はゆるやかになった。5日夜、伊東大隊長は各隊からの報告によって、第2中隊長大山昇一大尉以下多数の死傷者があることを知り、第2中隊を同隊に配属中の独立機関銃第17大隊第3中隊長倉田中尉に併せて指揮させた。 天明と共に米軍は、迫撃砲火を集中して四周から反撃を開始し、各方面とも近接戦闘となった。米軍の戦車も南方から射撃を加えてきた。大隊は多数の死傷者を生じながらも米軍を撃退し、陣地を保持して夜に入った。夜になって米軍の攻撃はゆるやかになった。5日夜、伊東大隊長は各隊からの報告によって、第2中隊長大山昇一大尉以下多数の死傷者があることを知り、第2中隊を同隊に配属中の独立機関銃第17大隊第3中隊長倉田中尉に併せて指揮させた。未だ明けやらぬ薄暗い空に、突如照明弾が打ち上げられた。敵が我らの進出に気付いたのだ。私は直ぐさま大隊を円陣防御の態勢に配置した。友軍の攻撃がどうなっているかはわからないが、我が大隊が一番深く敵中に入っているとすれば、激しい奪回攻撃を受けるのは必至だ。命令どおり棚原高地を占領したが、確保して友軍の進出を待たねばならない。  そこで本部を北方へ向け東北角に、大山隊(2中隊)と倉田隊(独立機関銃中隊)を東方棚原部落に、斉藤隊(1中隊)と岸隊(1機関銃中隊)を東南方に、工藤隊(3中隊)を西北方に配置した。高井隊(1大隊砲小隊)の砲を1門ずつ東方と西方に向けさせた。西方の西原部落の敵に一撃を与え、工兵中隊が帰還してきた。これを西南方143高地に配置した。斉藤隊は中央凹みに屯していた敵を全員刺殺した。 そこで本部を北方へ向け東北角に、大山隊(2中隊)と倉田隊(独立機関銃中隊)を東方棚原部落に、斉藤隊(1中隊)と岸隊(1機関銃中隊)を東南方に、工藤隊(3中隊)を西北方に配置した。高井隊(1大隊砲小隊)の砲を1門ずつ東方と西方に向けさせた。西方の西原部落の敵に一撃を与え、工兵中隊が帰還してきた。これを西南方143高地に配置した。斉藤隊は中央凹みに屯していた敵を全員刺殺した。夜が明けると直ぐに、敵の反撃が開始された。敵歩兵は戦車を伴って迫撃砲を浴びせながら、我が大隊を四周から攻め立て、数十米の至近距離に迫って来た。敵の迫撃砲弾が珊瑚礁に当たって、あちらこちらで白い砂礫をあげる。この迫撃砲弾で東北角の狭い珊瑚礁の台地にいた本部の者たちや、各隊の、命令受領者が続々と倒れた。 いまのところ友軍の攻撃は進捗している様子もなく、棚原以東の南上原一帯に友軍突撃部隊らしいものの姿は見えない。今や大隊は完全に敵中に孤立した。友軍攻撃の進展まではなんとしても持ち堪えねばならない。  とにかく連隊本部と連絡を取らねばならない。私の右隣5mの僅かな窪地に無線分隊数名がいる。狙撃される恐れがあって、互いに往き来はできない。石で通信文を包んで私は投げ入れた。暗号手の一名は昨夜攻撃途中で戦死し、残った一名もついさっき重傷を負って、暗号書の続きがわからない。そこでナマ文で必通を祈りながら打電させた。すでに朝の6時を過ぎていた。「大隊は本5日4時棚原西北154.9高地を占領せり」。昼頃になってやっと連隊本部から返電が来た。「暗号書紛失の理由を知らせよ。爾後の進出はしばらく待て」。これではまるで叱られているようだ。現在敵と数十米で対峙し、手榴弾戦・狙撃戦をやりながら暗号手が戦死し止む無くナマ文でやっとの思いで打った電報だ。しかも敵陣深く突入して所命の地点まで進出しているのは、今の処わが大隊だけではないか。功を誇る気はさらさらないが、ときには労を多とする人情の迸りがあって欲しいものだ。 赤い大きな夕日が西の海に沈むなで、実に長く長く感じた。夜のとばりが下りて、緊張から解放された途端、疲れがドッと出て座り込んだまま立ち上がる気力も失せてしまった。各隊から戦況報告の伝令が来たが、どの隊もかなりの損害を出していた。中でも大山隊(2中隊)の報告は最もショックだった。「中隊長殿戦死、中隊残員2名、大滝小隊は昨夜敵中に突入したまま行方不明」。 大山が死んだ。最も信頼する中隊長の大山が死んだ。この報告を受けた途端、私は全身の力が抜け落ちていった。困難に直面し少しでも気落ちした態度を見せては、全般の士気に影響する。努めて気を引き立てようとしたが、気持ちの滅入るのをどうしようもなかった。 やがて大山隊配属の独立機関銃第17大隊第3中隊の倉田隊長が連絡に来る。 前後して、行方不明と思われた大滝少尉が19名に減った部下を連れて引き上げてきた。 大滝小隊を倉田隊長の指揮下に入れた。 倉田隊長は「大滝小隊をどのように使用したらよいか」と訊ねた。 「どうにも君の思うようにやれ」 と私は言った。 この投げやりの返事が、絶望的な状況を悟らせたのか、倉田も大滝も悲愴な面持ちだった。    5月6日 6日払暁棚原高地に進出して来た米軍を撃退したが、天明と共に米軍の攻撃は昨日にも増して激しくなり棚原高地防衛の一角は米軍に占領され、伊東大隊は孤立無援の中に苦戦を続けた。正午過ぎ、連隊本部から「状況急変す、貴大隊はミネ北側に転進すべし」との電報が到着した。伊東大隊長は「ミネ北側」が不明確であり、多数の重傷者をかかえての退却行の困難を考えて苦慮した。「ミネ北側」は石嶺北側と推定し、日没前自らタコツボ壕の中で、同文の転進命令7通を記述し、日暮れと共に伝令を派遣して各隊に伝達させた。この際同行出来ない重傷者には涙を呑んで手榴弾を与え、自決出来るよう処置した。  再び東の空が白んで来た。状況には何等変化がなく、友軍進出の様子もない。危惧を抱いてはいたが矢っ張り駄目であった。それが現実となると、私の落胆は大きかった。これで大隊は完全に重囲下に孤立した。今朝もまた燃えるような南国の太陽が昇って、砲弾に掘り返され荒涼とした山肌を照りつけ始めると、再び熾烈な敵の砲撃が始まった。すぐ右前に有線通信の安藤軍曹がいる。彼は左手と右足を負傷しながらも、なお銃をとって戦っていたが、ついに頭部を狙撃され「ウウン」と呻き声を1時間も続けている。数メートルしか離れていないが、誰も手当には行けない。タコツボを出たら最後だ。するとまた有線兵の石黒がやられる。右手数十米の処にいるはずの倉田隊(独立機関銃中隊)と大滝小隊の方を見ると、グスッと鈍い音をさせて短延期砲弾(地中にもぐり込んでから破裂する弾)が落下している。その度に土砂が天に沖して吹き上がり、樹の梢が高く舞い揚がる。ところが梢だと思ったのは、部下たちの手であり足であった。手や足が空で舞っているのだ。惨!また惨!これ以上語る言葉もない。 再び東の空が白んで来た。状況には何等変化がなく、友軍進出の様子もない。危惧を抱いてはいたが矢っ張り駄目であった。それが現実となると、私の落胆は大きかった。これで大隊は完全に重囲下に孤立した。今朝もまた燃えるような南国の太陽が昇って、砲弾に掘り返され荒涼とした山肌を照りつけ始めると、再び熾烈な敵の砲撃が始まった。すぐ右前に有線通信の安藤軍曹がいる。彼は左手と右足を負傷しながらも、なお銃をとって戦っていたが、ついに頭部を狙撃され「ウウン」と呻き声を1時間も続けている。数メートルしか離れていないが、誰も手当には行けない。タコツボを出たら最後だ。するとまた有線兵の石黒がやられる。右手数十米の処にいるはずの倉田隊(独立機関銃中隊)と大滝小隊の方を見ると、グスッと鈍い音をさせて短延期砲弾(地中にもぐり込んでから破裂する弾)が落下している。その度に土砂が天に沖して吹き上がり、樹の梢が高く舞い揚がる。ところが梢だと思ったのは、部下たちの手であり足であった。手や足が空で舞っているのだ。惨!また惨!これ以上語る言葉もない。  6日昼過ぎ、無線手から石を重りにした命令文が、私のタコツボに投げ込まれた。「状況変化す。貴隊はミネ北側に転進すべし」。嗚呼、総攻撃は失敗に終わった。俺たちがここまで頑張ったのは何だったのか。大隊は多くの将兵を失って撤退せねばならなくなった。血涙をしぼるとはこのようなことか。それにしてもこの重囲の中をどうやって撤退するのか。命令を受けてすぐ脳裡に浮かんだのは、第1次世界大戦のロッズ会戦での独第9軍の退却であった。軍司令官マッケンゼン将軍の威風堂々の姿、撤退の先陣を快諾した隷下シュフェル軍団長の態度である。八千の露軍捕虜をかかえ、友軍負傷者をつれ、敵中を突破して行く独軍、時と処と規模を異にするが我も等しく重囲からの退却である。退却はややもすれば敗走に通じ、壊滅に終わる危険を包蔵している。この退却を成功させる道は、退却にあらずして突破である、と戦史の教えるところが、今日我が大隊の歩むべき道であった。私は自ら各隊長宛に同文で7通の命令を書き上げた。命令文には、第1に「突破」ということを強調し、最後の項に「重傷者は自決できるよう処置せよ」と書き入れた。担送して全員を連れて行くのが理想だが、下手をすれば壊滅するおそれのあることは必至である。 6日昼過ぎ、無線手から石を重りにした命令文が、私のタコツボに投げ込まれた。「状況変化す。貴隊はミネ北側に転進すべし」。嗚呼、総攻撃は失敗に終わった。俺たちがここまで頑張ったのは何だったのか。大隊は多くの将兵を失って撤退せねばならなくなった。血涙をしぼるとはこのようなことか。それにしてもこの重囲の中をどうやって撤退するのか。命令を受けてすぐ脳裡に浮かんだのは、第1次世界大戦のロッズ会戦での独第9軍の退却であった。軍司令官マッケンゼン将軍の威風堂々の姿、撤退の先陣を快諾した隷下シュフェル軍団長の態度である。八千の露軍捕虜をかかえ、友軍負傷者をつれ、敵中を突破して行く独軍、時と処と規模を異にするが我も等しく重囲からの退却である。退却はややもすれば敗走に通じ、壊滅に終わる危険を包蔵している。この退却を成功させる道は、退却にあらずして突破である、と戦史の教えるところが、今日我が大隊の歩むべき道であった。私は自ら各隊長宛に同文で7通の命令を書き上げた。命令文には、第1に「突破」ということを強調し、最後の項に「重傷者は自決できるよう処置せよ」と書き入れた。担送して全員を連れて行くのが理想だが、下手をすれば壊滅するおそれのあることは必至である。  5月7日  7日零時過ぎ南方突破の態勢を整えた。このとき既に独立機関銃中隊の倉田寛一中尉、第2中隊大瀧康一少尉、第1機関銃中隊長岸富雄大尉らが戦死し、大隊の損害は配属部隊を含めて約250名に達し、残存者は約300名となっていた。第2中隊にいたっては上等兵以下4名健在という状況であった。伊東大隊長は第1次世界大戦のロッズ会戦における独軍の突破退却の戦例を想起しながら、第1中隊を先頭として後退を開始した。負傷者は足を引きずり、戦友に助けられながら続いた。先頭の第1中隊の歩度が早かったため、途中で主力との連絡が切れた。大隊主力は米軍の射撃を受け、やや東方よりに進み幸地西側地区を通り抜け、7日天明頃首里北側の友軍陣地に到着した。牛島司令官は5月13日、伊東大隊に感状を授与した。 7日零時過ぎ南方突破の態勢を整えた。このとき既に独立機関銃中隊の倉田寛一中尉、第2中隊大瀧康一少尉、第1機関銃中隊長岸富雄大尉らが戦死し、大隊の損害は配属部隊を含めて約250名に達し、残存者は約300名となっていた。第2中隊にいたっては上等兵以下4名健在という状況であった。伊東大隊長は第1次世界大戦のロッズ会戦における独軍の突破退却の戦例を想起しながら、第1中隊を先頭として後退を開始した。負傷者は足を引きずり、戦友に助けられながら続いた。先頭の第1中隊の歩度が早かったため、途中で主力との連絡が切れた。大隊主力は米軍の射撃を受け、やや東方よりに進み幸地西側地区を通り抜け、7日天明頃首里北側の友軍陣地に到着した。牛島司令官は5月13日、伊東大隊に感状を授与した。 大隊が凹地に集結を終えたのは、深夜0000を過ぎていた。集結して来た各隊の報告を受ける。残員は大山隊(2中隊)上等兵以下4名、倉田隊(独立機関銃中隊)曹長以下18名。倉田隊長・大滝小隊長も戦死、岸隊長(第1機関銃中隊)も戦死し、大隊の損害は配属諸隊を含め二百数十名に達していた。残った大隊の総兵力は300名くらいに減っていた。  周囲の敵は相変わらず擲弾機で、兵のいない私たちのタコツボに手榴弾を撃ち込んできた。我らが凹地に集結しているのを悟らないらしい。大隊は1中隊を先頭に南への突破の態勢を整え、7日0030前進を開始した。多くの負傷者の群が続いた。足を引きづって歩く者、苦痛に呻く者、惨憺とした敗軍の姿である。 周囲の敵は相変わらず擲弾機で、兵のいない私たちのタコツボに手榴弾を撃ち込んできた。我らが凹地に集結しているのを悟らないらしい。大隊は1中隊を先頭に南への突破の態勢を整え、7日0030前進を開始した。多くの負傷者の群が続いた。足を引きづって歩く者、苦痛に呻く者、惨憺とした敗軍の姿である。先頭をつとめていた1中隊は、114高地東裾の敵に突っ込んで、ぐんぐんと進み、姿が見えなくなった。突如、前方数十米から曳光弾が飛んできた。部下を十米程後退させて溝に入れた。曳光弾で付近の枯れ草が燃え赤く周囲を照らし、前進はいよいよ困難を極めた。・・・その後も候敵機にひっかかって射撃を受けたりしたが、ともかく120高地東側谷地を突破して、146高地南300mの22連隊第一線の後方に帰還した。すっかり夜は明けていた。先に敵中に突入して連絡が途絶えた1中隊も無事帰還していた。    参考資料 「棚原高地全景」   【最後に】 第32軍司令部 八原博通高級参謀は著書「沖縄決戦」でこの伊東大隊の戦闘について次のように述べている 「歩兵第89連隊、第22連隊は軍命令を遵守して5月4日払暁、攻撃準備砲撃に引き続き攻撃前進して壊滅的損害を受け、攻撃頓挫してしまった。伊東大隊は軍命令通り前進するのは不可能と判断し、(当時の状況から考えて至当な判断であったと思う)、独断攻撃を中止してしまった。しかし軍の攻撃命令に対しては、完全に命令違反の行動であった」 しかしながらこれは八原高級参謀の彼我接触線の認識が違っており、5月4日の攻勢開始に焦点を合わせて独力で120高地の敵を排除せねばならなかった伊東大隊の実情を把握していない。またいかにも戦わずして前進不可能としたようにも取られかねない文章である。問題点をまとめると、一つは軍隊組織の構成からして、連隊長の行動並びに師団と軍の情報参謀の敵情把握不十分の責任を問うべきであり、二つは八原参謀の発言には我田引水の企てさえ感じられる。筆者の憤慨するところである。 |

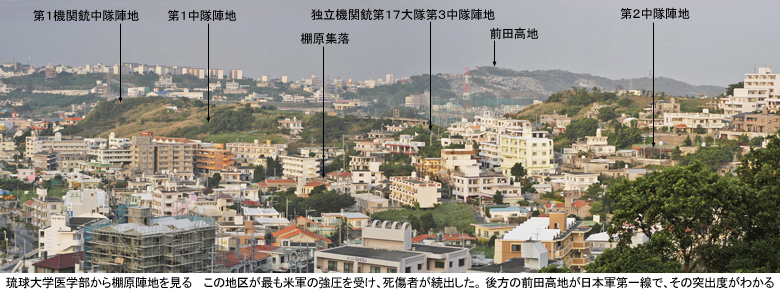

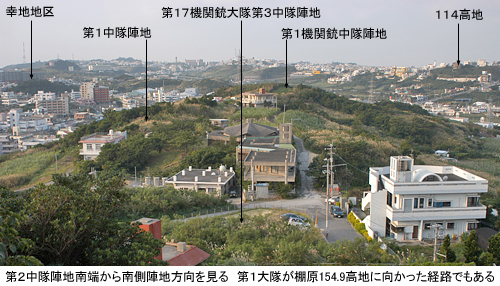

沖縄第32軍司令部、八原高級参謀は戦略持久を捨て、攻勢に転ずることに最後まで反対意見であった 第89連隊第2大隊は29日以来第32連隊配属となっていた。当大隊は146高地と120高地が米軍の占領するところとなっていたのを知っていたはずであるが、知りつつも撃退の意志がなかったようである 146高地と120高地への攻撃成功に関し、師団長より褒賞があったが、連隊はこのときの恩賜の煙草を89連隊第2大隊には渡さなかった。これからも連隊は120高地の奪還不成功を知りつつも、奪還したと師団に報告したことがわかる 大隊は4日黎明(早朝)の攻勢開始までに攻撃開始線に到着するために、4日0000から120高地を突破する必要性が生じた。夜間攻撃の準備の時間がないために大隊長は状況をみて戦術判断を下すという通常の方法を採らず、方針だけを決定して命令を下達し、第一線を担当する中隊長に敵情・地形をみせて部署を定めさせるという方法を選択した 前田北東高地攻撃の真意を疑った伊東大隊長は、戦後前田高地にあった第2大隊志村大隊長に確認したが、志村大隊長も命令書を見た際に「伊東大隊長と前田で再会できる」旨のことを考えたとのことで、その命令はほぼ確かなものであったと思われる 3日夕、大隊本部に第3中隊長、第1機関銃中隊長、大隊砲小隊長が集まって来た。しかし大隊長は敵情を充分に把握していなかったので夜間戦闘について第3中隊長に敢えて指導をしなかった。第3中隊長が先輩の将校であった点と、今さらよけいな口出しはという気持ちからであったらしいが、伊東大隊長はこの点を悔いておられた。しかも以前夜間戦闘について現地戦術を実施した際に、「夜間攻撃は低きより高きに行え」と教えたが、第3中隊長は都合で参加していなかったのである 第1中隊長は占領中の146高地上にあり、第2中隊長・独立機関銃第17大隊第3中隊長は小波津から帰還途中であり上記打ち合わせには不参加であった。(伝令による命令下達実施) 120高地の突破失敗により、4日の軍の攻勢開始には間に合わない結果となった。しかし当然ながら軍の攻勢開始は延期されることなく予定通り開始された。 この攻撃の失敗は結果「威力偵察」となり短時間で敵の配備・勢力を知ることとなった。当時日本軍には威力偵察の考えが無かったが、伊東大隊長はロシアの教範にあることを知っていた。しかし意識して使用した戦法ではなかった 大隊長は自分の大隊の攻撃頓挫が軍全般の攻撃に支障を来しているのではないかと考えたのである 米軍は前田にある部隊の左側面を防護するために弾幕(地図中の赤で塗られた部分)を構成した。日本軍の侵入を防ぐという目的を伊東大隊は逆手にとった。しかしながら左手の弾幕の嵐のすれすれを前進するのはかなりの重圧であったであろう 棚原突進に際しては、小銃弾120発・糧食最小限とした。これは後続部隊が進出してくるという確信があったからで、武器弾薬以外は最小とした 前進に関しては、戦史叢書などでは4列縦隊で突進した記述になっているが、実際は散開しつつ前進したということである 先頭中隊を最も信頼する第2中隊に変更した 前進経路はほとんど畑や水田であり視射界良好であったため、必然的に匍匐する必要性があった。 当日棚原高地上に月が現れるのは1時26分、月齢22の半月であった。昇ってくる月だけに大きく見えたであろう 棚原高地到達までに受けた損害は第1中隊のみ若干名であった 伊東大隊の東側を攻撃した第89連隊・第22連隊ともすでに4日早朝には壊滅的打撃を受けて攻撃頓挫している。 この時点で、攻撃開始線から米軍側にいるのは、伊東大隊のみである。 第1中隊は前進途中、棚原低地部で水浴している米兵を発見した。米軍にとって棚原はすでに前線から離れた後方地域であった  棚原高地を南から見る写真。右の山が154.9高地、左が143高地(工兵中隊陣地)である この連隊本部からの返電後、連隊本部自体が米軍の攻撃を受けて通信が途絶した 大山中隊長は部下の壕に移動しようとした際に狙撃されて戦死した。 独立混成第44旅団長の攻撃続行の意見具申もあったが、第32軍は5日1800、軍の攻撃中止を下令した。この命令は伊東大隊には伝わらなかった。 左の写真は琉球大学医学部から撮影した。この場所にあった米軍からは日本軍の配備が手に取るようにわかったであろう。したがって迫撃砲射撃などは極めて正確であったにちがいない。 特に第2中隊は米軍の徹底した攻撃を受け、撤退時に集結した際には上等兵を長として4名のみであった。 尚、独立機関銃第17大隊第3中隊長・第1機関銃中隊長もこの場所で戦死しており、この正面の戦闘の厳しさを物語っている。 通常は副官などが命令文を起案するのであるが、この時は副官も銃を取って戦闘中であったことから大隊長自らが命令文を起案している。 重傷者の中には連れて行ってくれと懇願する者もあり皆涙したという。 通常後退時には残置部隊や後衛部隊を配置するが、敵が気づいていないという大隊長の判断により、一挙突破を採用した。 146高地は第1中隊が第22連隊の部隊に引き継いだはずであった。しかし大隊長はその戦力から判断してすでに米軍の手に渡ってあるであろうと考え、146高地の背後に向かった。事実この時には146高地上は米軍が占領していた |