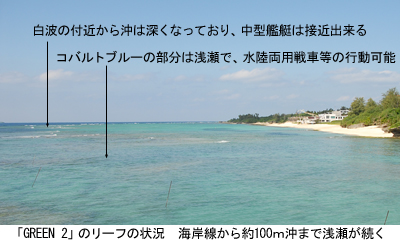

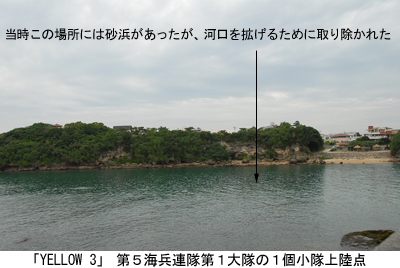

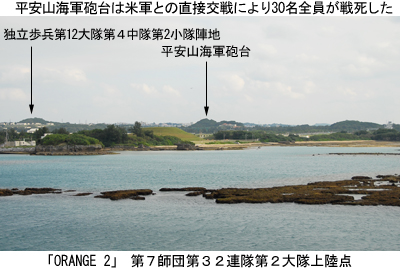

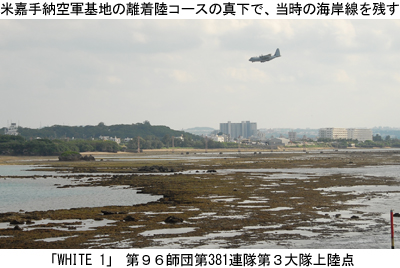

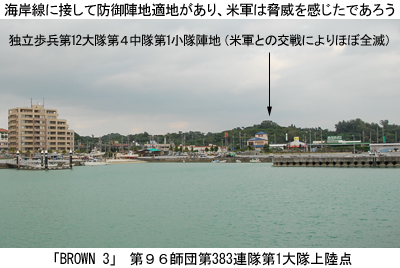

| 米軍の上陸戦闘 1 上陸作戦概説  1945年3月23日以来、米艦載機による沖縄本島に対する攻撃が活発となった。24日には沖縄本島南部沖合に米艦艇が目撃され、これ以降沖縄本島南部地区に対して艦砲射撃が開始された。沖縄第32軍はこの状況から、沖縄本島南部(湊川地区)への上陸を考慮、防御を担当する独立混成第44旅団の戦備の度を強化した。 1945年3月23日以来、米艦載機による沖縄本島に対する攻撃が活発となった。24日には沖縄本島南部沖合に米艦艇が目撃され、これ以降沖縄本島南部地区に対して艦砲射撃が開始された。沖縄第32軍はこの状況から、沖縄本島南部(湊川地区)への上陸を考慮、防御を担当する独立混成第44旅団の戦備の度を強化した。27日からは本島全域(特に飛行場のある伊江島・嘉手納・読谷地区)に対して米艦載機が来襲した。 28日早朝、湊川正面に艦砲射撃が加えられ、それに引き続き米軍の上陸用舟艇が一斉に発進したが、舟艇はリーフの線で射撃と掃海を行って反転した。 だが沖縄第32軍司令部は、湊川地区への艦砲射撃が閑散であったことを見抜き、米軍の本島南部への上陸に対して疑念を抱き、結論として嘉手納正面に主上陸作戦が行われると判断した。 (正確には嘉手納正面に3〜4個師団が上陸、1個師団程度が南部に上陸するという米軍の2正面作戦と結論付け、南部の日本軍部隊を北上させるという方策は取らなかった)  4月1日。 当日の天候は晴天、日の出6時21分、満潮時間は9時10分であった。(米軍は艦艇が海岸近くのリーフを越えさせるために、満潮を利用しようとした) 日本軍は数日前から嘉手納正面に徹底した艦砲射撃や航空攻撃が加えられていたことから、概ねの上陸地点を予想していたために、上陸に関して大きな混乱はなかった。 沖縄第32軍司令部は、0800過ぎに「敵は本島に上陸を開始す。嘉手納正面2〜3個師団、湊川正面1個師団内外」と米軍の上陸を報じたが、湊川正面の米軍は上陸直前に反転、海兵隊1個師団を使用しての欺騙作戦であった。 嘉手納正面に上陸した米軍は、日本軍の抵抗がほとんどなかったことに驚かされた。それは日本軍が戦略持久の目的として、損害が大きくなる対着上陸戦闘を捨てて主力部隊を首里周辺に配備していたためで、上陸海岸付近には僅かな兵力しか配備していなかったからであった。 その結果として、上陸1日目の米軍の戦死者数は28名、行方不明27名であった。 これに対し上陸1日目に激しい戦闘が行われた硫黄島での損害は、戦死548名、行方不明18名、負傷1755名、戦闘疲労(精神障害)99名であった。 沖縄本島の上陸戦闘は、いかに日本軍の抵抗がなかったかが理解できる。  2 上陸作戦とリーフ(珊瑚礁) 2 上陸作戦とリーフ(珊瑚礁)沖縄本島の周辺には海岸線から離れてリーフ(珊瑚礁:堡礁)が形成されている。 この珊瑚礁は通常海面下又は海面すれすれに存在し、中型・大型艦船にとっては座礁の危険性がある重大な障害物である。 この珊瑚礁が海岸線に近ければ、より海岸線に近いところまで揚陸艦が接岸でき、重装備などを短時間に揚陸することが可能である。 反対に海岸線から離れたところにあると、重装備の揚陸に時間がかかり、敵に暴露する時間も長くなる。 このため必然的に海岸線とリーフが近い場所が上陸適地の一要因となる。 ところが、沖縄第32軍司令部は、上陸作戦にリーフが及ぼす影響をあまり考察しなかった節がある。 上陸予想地点第2案の1号・2号にあっては、海岸線から広いところで1kmものリーフが広がり、事実上上陸作戦は不可能であった。 反対に米軍が実際に上陸した嘉手納正面は平均で200m程度のリーフで、更に満潮を利用すれば上陸用舟艇が概ね海岸線に達着できるものであった。 二つの重要な飛行場(北飛行場・中飛行場)が含まれる嘉手納海岸が米軍の上陸適地に含まれていないことについては、多くの上級将校が疑問を持っていたとされる。 結局開戦直前の2月に行われた兵棋演習においても、上陸予想地点については変更されることはなかった。 糸満付近で対着上陸作戦に備えた第24師団などは、師団長以下の一部将校の間でも、米軍は上陸しないと考察していたが、沖縄第32軍司令部の作戦指導により、対着上陸作戦準備に多大の労力を注ぎ込まざるを得なかった。 当時の大隊長は、「部下に対して『ここには敵は来ない』とは言えず、厳しい労務を課さねばならなかったのは非常に辛かった」 と証言している。 この誤った米軍の上陸予想のために、結果として日本軍は使うことのなかった対着上陸作戦用の陣地構築に時間を要すこととなった。 対着上陸作戦用の陣地は海から上陸してくる米軍に対しては威力を発揮したであろうが、嘉手納海岸に上陸して北から陸路で攻めてくる米軍に対しては、ほとんどの陣地は役に立たないまま沖縄戦が終結したのである。   3 日米公刊戦史による上陸戦闘 (1) 「沖縄方面陸軍作戦」 より抜粋  4月1日、早朝から米軍機は北、中飛行場方面に対地攻撃を加え、0700頃から熾烈な艦砲射撃を開始した。0830頃から米軍の上陸用舟艇が嘉手納海岸に達着して上陸を開始した。 4月1日、早朝から米軍機は北、中飛行場方面に対地攻撃を加え、0700頃から熾烈な艦砲射撃を開始した。0830頃から米軍の上陸用舟艇が嘉手納海岸に達着して上陸を開始した。上陸正面には、特設第1連隊と独立歩兵第12大隊第2中隊が配備されているだけで、第32軍としてはこれらの部隊に大きな抵抗は望んでおらず、警戒と前進遅滞を期待した程度であり、北、中飛行場付近の戦闘には増援はもとより砲兵による支援も計画していなかった。 特設第1連隊は、4月1日米軍の上陸を迎えたが、砲兵もなく、夜間を待って斬り込みを実施する以外に打つ手がない状態であった。上陸と同時に各部隊は特設第1連隊長の指揮下に入る計画であったが連隊長が確実に掌握したのは、独立歩兵第12大隊第2中隊と要建第6中隊のみであった。要建第6中隊は石嶺久得に陣地配備され、現地死守の決意で陣地強化に努めると共に、夜に入り戦車攻撃のため数組の肉薄攻撃班を派遣し相当の戦果が報告された。 特設第1連隊第1大隊 読谷村喜名東側(現在の国道58号線の東側約100m付近)の海軍洞窟に大隊本部があったが、4月2日に米軍の攻撃を受けてほぼ全滅した。指揮下部隊は四散しつつも、一部は国頭方面(本島北部)へ後退した。 特設第1連隊第2大隊 御殿敷(嘉手納東方約3km)に在ったが、4月2日〜3日に米軍の攻撃を受けて国頭方面へ後退した。 独立歩兵第12大隊第2中隊 座喜味付近に陣地を構築した唯一の戦闘部隊であったが、4月1日夜にはて中隊主力のあった石嶺久得(嘉手納北東約1.5km)に後退した。その後、原隊である賀谷支隊(独立歩兵第12連隊)に合流のため南進したが、米軍と遭遇して、やむなく特設第1連隊と合流して国頭方面へ向かった。 沖縄第32軍高級参謀 八原博道「沖縄決戦」より 4月1日午前8時、敵上陸部隊は、千数百隻の上陸用舟艇に搭乗し、一斉に海岸に殺到し始めた。その壮大にして整然たる隊形、スピードと重量感に溢れた決然たる突進振りは、真に堂々、恰も大海嘯の押し寄せるが如き光景である。だが、いま首里山上に立つ日本軍首脳部は、悠々敵の上陸作戦を眺めている。我々日本軍は、すでに数か月来、首里北方高地帯に堅陣を布き、アメリカ軍をここに誘引し、一泡も二泡も吹かせる決意であり、その準備は整っているからなのだ。状況はまさに予想した通り進行している。我々は敵が嘉手納海岸に上陸した後、南下してくるのを待っていればよいのだ。 (2) 「米海兵隊」公刊戦史から抜粋 1945年4月1日、まだ明けやらぬ沖縄近海には中部太平洋艦隊の艦船約1300隻が集結を完了していた。海兵隊や陸軍を乗せた輸送船団や上陸用舟艇群は渡具知海岸一帯の部隊毎に上陸する海岸の指示を割り当てられ、すでに泊地へ投錨を完了していた。 一方港川地区への偽上陸作戦を担当する第2海兵師団を乗せた船団は沖縄本島南部の港川地区への上陸準備を完了していたが、この部隊に日本軍の神風特攻隊が攻撃を行い、37名の死傷者が発生していた。  0650から航空部隊による目標地区への攻撃が開始され、この10分後にはあらゆる艦船が行動を開始した。海岸地区には砲火が集中したが、日本軍の反撃はほとんどないに等しかった。上陸用舟艇はこの間に無事に態勢を整え、攻撃開始線付近に集結を完了しつつあった。0800、指揮艦のマストに前進開始を意味する旗が揚がった。数百隻の上陸用舟艇が5波から7波に分けられ、一斉に攻撃前進を開始した。約4〜5km沖合から海岸に向かったが、この間にほとんど効果のない日本軍の砲兵射撃や迫撃砲射撃が行われた。舟艇が海岸に近づくにつれ、それまで海岸周辺を射撃していた艦砲射撃は、射撃目標を遠方へと移した。更に138機の航空機が海岸線一帯に機銃弾や爆弾を撃ち込んだ 0650から航空部隊による目標地区への攻撃が開始され、この10分後にはあらゆる艦船が行動を開始した。海岸地区には砲火が集中したが、日本軍の反撃はほとんどないに等しかった。上陸用舟艇はこの間に無事に態勢を整え、攻撃開始線付近に集結を完了しつつあった。0800、指揮艦のマストに前進開始を意味する旗が揚がった。数百隻の上陸用舟艇が5波から7波に分けられ、一斉に攻撃前進を開始した。約4〜5km沖合から海岸に向かったが、この間にほとんど効果のない日本軍の砲兵射撃や迫撃砲射撃が行われた。舟艇が海岸に近づくにつれ、それまで海岸周辺を射撃していた艦砲射撃は、射撃目標を遠方へと移した。更に138機の航空機が海岸線一帯に機銃弾や爆弾を撃ち込んだ上陸部隊は、ほぼ計画どおりに海岸線に到達した。 同時刻に港川海岸に偽上陸を敢行した第2海兵師団は、一気に反転。煙幕下に元の艦艇の係留地に引き返した。 比謝川南側に上陸した陸軍部隊は、思いの外容易にリーフを越えていた。散発的な迫撃砲弾があっただけで、予期した厳しい抵抗を受けることなく、H時(第1波海岸到達時間)から24分で第6波による8個大隊が上陸を完了、そのまま内陸に向かって進撃を開始していた。 比謝川北側に上陸した海兵隊部隊は、リーフを破壊して海岸線への到達を容易にしていた。幸い満潮も近かったためにリーフが大きな障害とはならなかった。だが第1海兵師団正面の「ブルー」では沖のリーフに手間取り、上陸時間が計画よりも遅れることとなった。また一部の誘導将校が方角を誤り、第4海兵連隊第3大隊が予定していた「レッド1」への上陸は第22海兵連隊側の岩が多い地区へ誤って上陸した。また第7海兵連隊の一部が第4海兵連隊地区へ誤って上陸した。さらに第1海兵師団の第4波の一部が軍団の境界線を越え、第7師団(陸軍)地区へ上陸したが、その後の第5波以降は修正して、計画通りに上陸した。 0840、計画した全ての部隊が海岸線に到達した。海岸には地雷が付設されてもおらず、散発的な射撃を受けるだけで、水陸両用上陸用舟艇は上陸を完了した。 後は満潮を利用して重装備の揚陸が開始された。           イ 「米陸軍」上陸海岸            * 米軍上陸後の戦闘について ・ HP内 「特設第1連隊の戦闘」 及び 「賀谷支隊の遅滞戦闘」 をご参考としてください。 ・ 沖縄戦全般については 「沖縄戦概説」 をご参考としてください。 |

H時(上陸時間)は0830と定められた 日の出20分前の0530から9隻の巡洋艦、23隻の駆逐艦、177隻の小型砲艦による上陸準備射撃が海岸地域一帯に開始された。この射撃は過去最大の上陸準備射撃で44825発の大口径砲弾、33000発のロケット弾、22500発の迫撃砲弾が集中的に撃ち込まれた。沖縄本島の西約130kmの洋上には九州から飛来する日本軍機に対応するべく第58戦術軍が展開していた。0745からは艦載機による海岸線一帯の日本軍陣地に対してナパーム弾による攻撃が行われた。

H時(上陸時間)は0830と定められた 日の出20分前の0530から9隻の巡洋艦、23隻の駆逐艦、177隻の小型砲艦による上陸準備射撃が海岸地域一帯に開始された。この射撃は過去最大の上陸準備射撃で44825発の大口径砲弾、33000発のロケット弾、22500発の迫撃砲弾が集中的に撃ち込まれた。沖縄本島の西約130kmの洋上には九州から飛来する日本軍機に対応するべく第58戦術軍が展開していた。0745からは艦載機による海岸線一帯の日本軍陣地に対してナパーム弾による攻撃が行われた。